Переселение населения

19 декабря 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о переименовании шахристанов исторических городов республики – Бухары, Самарканда и Хивы – в «государственные музеи-заповедники». Собственно, они и раньше назывались заповедниками: один «архитектурно-художественным», другой «историко-архитектурным», но после президентского указа легковесные прилагательные облетели как осенние листья, оставив голую субстанцию – музей-заповедник как таковой. Другим историческим центрам – таким как Коканд, Шахрисабз и другие, раньше заповедниками не числившимся, – тот же охранный статус придали впервые.

Также читайте: Имитация памятника. К генеалогии последних опытов реставраторов Каракалпакстана

Туризм в республике объявлен стратегическим сектором экономики. В ходе недавней поездки в Хиву (29 ноября 2018) президент, в частности, сказал: «Мы можем привлечь зарубежных туристов своей древней историей и ценностями. […] Необходимо организовать шоу-румы по важным историческим этапам и событиям, жизни каждого хана, которые могли бы заинтересовать туристов. Необходимо сделать так, чтобы каждый, приехавший в Хиву, задержался здесь надолго, содержательно провел время, уехал отсюда с новыми знаниями и яркими впечатлениями»[1]. Для осуществления поставленных задач, как сообщает президентский сайт, предусмотрено «поэтапное переселение жителей исторической части города» и «превращение домов внутри крепости в туристические объекты». Жителей планируется отселить в специально построенные многоквартирные дома поодаль от средневекового комплекса.

Предположение об отселении жителей из исторического ядра Хивы многим показалось странным. На него крайне негативно отреагировала международная Обсерватория Alerte Héritage (30 ноября 2018) [2]. Согласно блиц-опросу Радио Озодлик (1 декабря 2018), критической также была реакция со стороны самого хивинского музейного комплекса и узбекских архитекторов, а безымянный чиновник Министерства культуры Узбекистана даже сказал, что «это просто уму непостижимо» и что «мне кажется, что пресс-служба президента просто неправильно истолковала слова Мирзиеёва»[3]. Однако ни президент, ни его администрация громкой декларации не опровергли – оно по сегодняшний день фигурирует на президентском сайте.

Можно также констатировать, что радикальное преобразование хивинской городской цитадели Ичан-Калы не является изолированным жестом. Оно логично вписывается в то, что сегодня происходит в Узбекистане как в социальном, так и градостроительном отношении.

Социальная тенденция проста: после десятилетий гибридного изоляционизма под знаменами «узбекской модели развития» Узбекистан пытается найти свое место в координатах неолиберального мира, где всему надлежит быть предметом купли-продажи и приносить доход. Декларативно процесс разворачивается под знаменами «свободного рынка», но фактически, в соответствии с описаниями Дэвида Харви, сопряжен с «накоплением путем лишения прав собственности»[4]. Решающую роль здесь играют не стихийные рыночные механизмы, а государственные чиновники, в чьих руках остаются все ниточки управления ситуацией, и бизнес-структуры с внедренными во власть агентами влияния. Так, в исторических кварталах Самарканда и Ташкента застройщики при возможности лишают людей жилищ, а на освободившемся месте, в альянсе с муниципальной или республиканской властью, устраивают то, что будет им приносить больший доход.

Градостроительная проблематика сложнее и имеет длинную предысторию, не зная которой невозможно понять импульсивное желание власти выставить историческое наследие республики в специально выделенной для того туристской зоне, удалив оттуда население. Именно этой теме и посвящен данный текст.

Терминологический казус

Словосочетание «музей-заповедник» давно устоялось в русском языке и кажется вполне органичным. С середины прошлого века оно вошло в официальный советский обиход и зафиксировано в названиях десятков советских музеев. Однако чуткое ухо все же улавливает затруднительные коннотации при произнесении этого двойного существительного. В повести «Заповедник» Сергей Довлатов обнажил непреодолимое противоречие между якобы нетронутой природой «пушкинских мест» и искусственностью самой идеи «музея-заповедника» там, где не осталось ничего подлинного, кроме экзальтированных служителей и адептов литературного культа. В подаче Довлатова «заповедник», чьим обитателям грезились навязчивые миражи с солнцем русской поэзии в крылатке и цилиндре, стал емким символом зазеркалья, из которого протагонисты пытаются прорваться в реальность. Кому-то на помощь приходила водка, другим – билет в один конец в Вену.

Есть у двойного существительного и еще одна странность. Для русскоязычного человека «заповедник» – нечто связанное с девственной природой, где доживают свой век зубры и кедры из Красной книги. Перенесение этого термина на мир человека заключает в себе постколониальную проблему. Ребром она встает для носителей романо-германских языков, ибо ближе всего к «заповеднику» находится латинское reservatio (сбережение), от которого пошли термины, в обратном переводе на русский звучащие как «резервация». Зловещие коннотации этого слова настолько ощутимы, что переводчики той же повести Довлатова не всегда решались давать буквальный перевод ее названия. Так, в Монако повесть опубликовали под заголовком «Пушкинское имение» (Le Domaine Pouchkine, 2003), а в Беркли – как «Пушкинские горы» (Pushkin Hills, 1983).

Однако в восприятии советского общества негативные коннотации смягчались двумя обстоятельствами. Во-первых, живые люди, оказавшиеся на «заповедной территории», зачастую не ассоциировались с ее историей. Скажем, колония пушкинистов, оккупировавшая Пушкинские горы, никак не ассоциировала себя и окрестных жителей ни с дворянами, ни с крепостными Михайловского и Тригорского. «Подлинные обитатели» заповедника всплывали лишь в воображении экскурсоводов и туристов. Тот же эффект свойствен и Соловкам, чьи монахи и заключенные не дожили до придания их камерам охранного статуса памятника культуры, и Царскому селу, чьи былые обитатели по ходу истории оказались преимущественно в склепах Петропавловки или на Сент-Женевьев-де-Буа. Местные жители советского времени в таких случаях в расчет попросту не принимались из-за радикального несоответствия исчезнувшему «подлинному» населению, ради которого территория и объявлялась музеем-заповедником.

В западной музейной практике термин «заповедник» вообще не употреблялся. Здесь с 1870-х годов создавались «национальные парки», т.е. охраняемые природные объекты, на территории которых человеческая деятельность была ограничена или запрещена. То, что в советских и постсоветских практиках именовалось «музеем-заповедником», во внешнем мире преимущественно фигурировало как site museum. Этот термин распространялся на исторические музеи под открытым небом (чаще всего мемориалы, сконцентрированные на определенном историческом событии, как, например, музеефицированный лагерь Аушвиц или поле битвы при Вердене) или музеефицированные результаты раскопок крупных археологических объектов (например, Помпеи или Мачу-Пикчу). Однако к нашей теме особое отношение имеют музеи этнографического профиля – так называемые living museums или даже living history museums, в которых симулируются якобы аутентичные исторические формы различных культур.

«Живые музеи» колониального мира

От названия «living museums» исходит авангардный импульс эстетики 1920-х годов, чьи императивы требовали прекратить «собирание старья» и сосредоточиться на показе «проектов современности». Однако существующие сегодня «музеи жизни», напротив, полностью сосредоточены именно на далеком прошлом, а не настоящем. Возводят ли во Франции «средневековых замки» с соблюдением «аутентичных технологий» XIII века, устраивают ли в Венеции костюмированный «карнавал» или морской праздник Fèsta de la Sènsa, демонстрируют ли туристам Мьянмы этнографические ритуалы на озере Инле, именно прошлое оказывается объектом музеефикации. Однако, в отличии от прошлого, собранного в традиционных музеях, то, что демонстрируется в «музеях живущей истории», обречено быть подделкой или симулякром. Хорошо, если такая симуляция осуществляется прямыми наследниками былой традиции – скажем, теми же венецианцами, которые, отвлекшись от форумов современного искусства, архитектуры или кинематографа, ненадолго облачаются в карнавальные костюмы «времен Казановы». В таких случаях можно было бы предполагать, что речь идет скорее не о реставрации былого ритуала, а о его современной эволюции. Проблемнее ситуация экзотизации, когда музеефицированный ритуал воспроизводится для внешнего потребителя, нуждающегося в инаковости и «аутентичности». В этом музеи живой истории вовсе не соотносятся с авангардными наработками 1920-х, а прямо вытекают из колониального опыта XIX и XX веков.

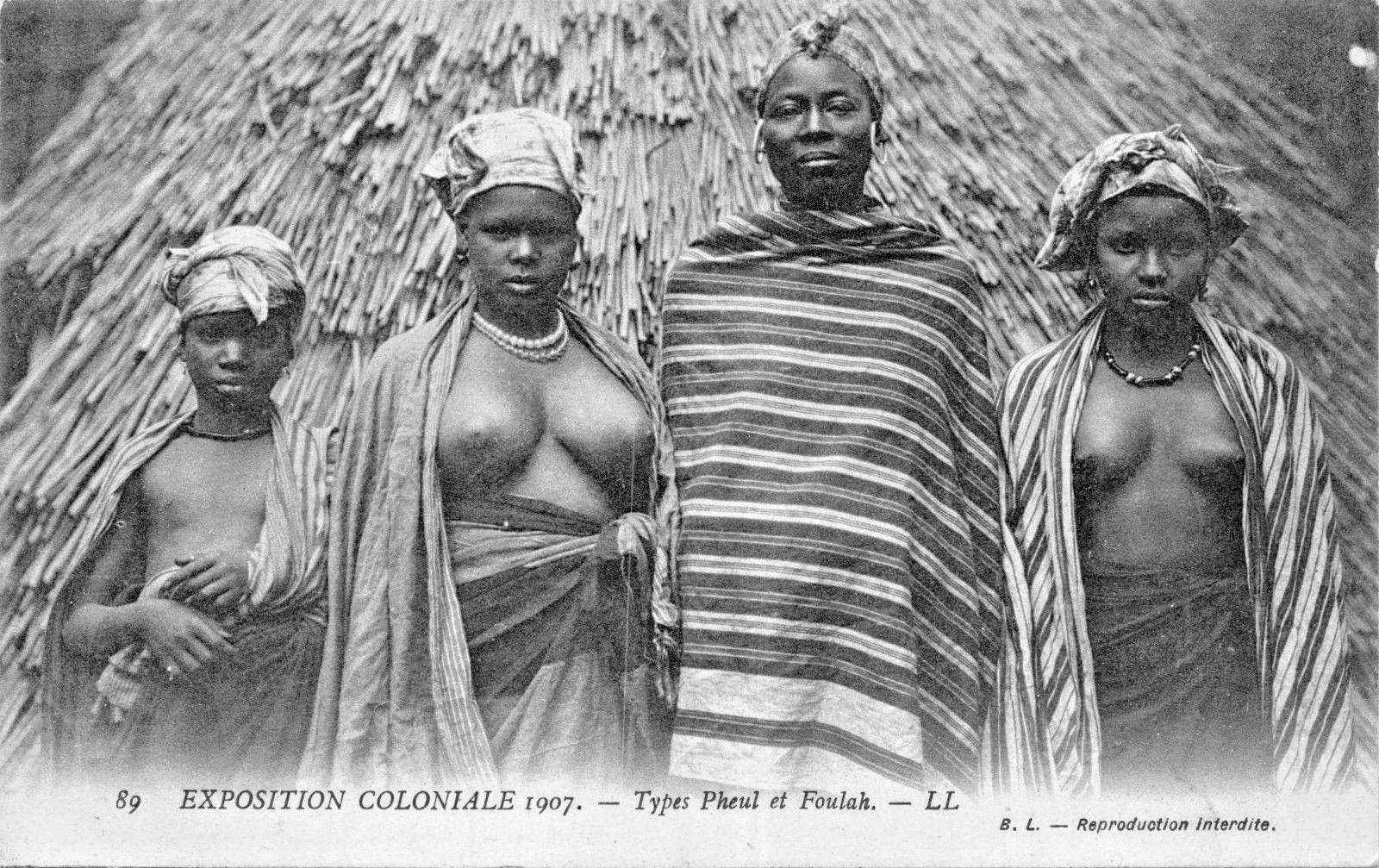

Говоря о колониальных «музеях жизни», прежде всего вспоминаешь «африканские деревни», свозимые вместе со всем их скарбом, хижинами, костюмами и музыкальными инструментами на колониальные выставки в западные столицы. Характер и способы представления таких экспозиций позволили уже в наши дни назвать их «человеческими зоопарками»[5]. Между тем, у этих выставок были двойственные цели. С одной стороны, их организаторы стремились представить «первобытную культуру» и «отсталость» жителей Африки и Азии, которых нередко демонстрировали рядом или вместе с экзотической фауной. Однако подспудной целью колониальных экспозиций был показ разнообразия и богатств завоеванных стран, и в этой связи «африканские деревни» постепенно становились также и предметом своеобразного колониального любования.

Что-то наподобие человеческих зоопарков колонизаторы порой устраивали в колонизованных странах. Стремление отгородить от себя средневековые арабские города и превратить их жизнь в музеефицированный древний объект сквозит в опытах французских градостроителей в Магрибе. Так, при Юбере Лиотэ, генеральном резиденте французского протектората в Марокко, градостроители решили оставить автохтонные города в их крепостных стенах, служивших «естественной границей» для исторических медин, а новые европейские кварталы возводить с отступом от медин и образованием отчужденной зоны – non aedificandi, – на которой запрещалось строительство. Обладая всей полнотой власти, администрация новых городов осуществляла обширные инвестиции в строительство европейских кварталов, оставив медины в «нетронутом виде». Документы эпохи недвусмысленно свидетельствуют о том, что речь, в частности, шла о создании и эксплуатации туристических ресурсов колоний:

«С помощью этого ясно очерченного разделения, Генеральный резидент стремился, не говоря о вопросах морали, экономики и безопасности, к сохранению внешнего вида автохтонных городов, их исторических и религиозных памятников, древних живописных стен, т.е. к поддержанию в этом поясе цивилизации, нетронутой веками, достояние, становящееся несравненным сюжетом исследований и туристической столицей, чье значение чрезвычайно важно.

Подобная автономность автохтонных городов позволит им сохранить столь характерную внешность их замечательных панорам, остающихся великолепными точками обзора главных проспектов наших современных городов».[6]

Музеефикация городов касалась не только их пространственной среды, но и свойственного им образа жизни. Так, Жан Галоти говорил о необходимости развивать в Марокко не «города-музеи, а музеи жизни»[7], в которых сохранялось бы и нематериальное наследие: обычаи, жизненные практики, формы духовной жизни. На этом пути архитекторы сталкивались с конфликтной и непреодолимой ситуацией «двойной ловушки», если вспомнить концепт психологической школы Пало-Альто. С одной стороны, для наблюдения городского «музея жизни» были нужны подобающие точки обзора, с другой – именно наличие точек обзора и наблюдения делали эту жизнь невозможной. Эту проблему прекрасно осознавал Лиотэ:

«Вам известно, насколько мусульманин ревностно относится к неприкосновенности своей частной жизни, вам знакомы узкие улочки, глухие фасады, за которыми укрывается от взглядов вся их жизнь, террасы, где проходит семейное существование и которые должны остаться недоступными нескромному взору. Однако европейский дом с его этажами, нагроможденными один на другой – это все более и более высокий современный небоскреб, и он несет смерть террасе, поскольку обращается на традиционную жизнь».[8]

Однако музей не есть лишь место консервации ценностей, но также и приобщения к ним: сохраняемая «восточная экзотика» требовала не просто абстрактного почитания, но и почитателей, со специально отведенными для них маршрутами. Такую проблему пытались решить в Алжире 1930-х годов, где после специального указа генерал-губернатора власти озадачились проблемой сохранения исторического центра города – знаменитого квартала Касба[9]. Именно подспудная музеефикаторская задача позволяет лучше понять знаменитый план Obus, разработанный в 1931 году Ле Корбюзье. Мэтр модернизма все сделал для того, чтобы отделить новый Алжир от мусульманской Касбы в духе марокканских опытов Анри Проста, но он также задумывался о необходимости музеографического обзора города. Согласно его замыслу, новые кварталы возвышались бы над верхней Касбой так, чтобы их обитатели могли смаковать «экзотические виды» и море, открывающееся на заднем плане. При этом для тех, кто хотел бы спуститься к морю, архитектор запроектировал подвесную дорогу, ведущую от современных кварталов поверх Касбы к побережью. Она и служила бы лучшей смотровой площадкой. Древний город оказывался выставленным на всеобщее обозрение в качестве музейного, экзотического и недвижного объекта. Прохожие-европейцы могли бы его обозревать сверху, находясь на почтительном – и безопасном – расстоянии. До постколониальных исследований данный план рассматривался как одна из градостроительных фантазий «гениального провидца», но в свете постколониальных исследований он стал восприниматься иначе. В качестве характерного мнения можно процитировать франко-алжиро-американского автора:

«План Ле Корбюзье устанавливает постоянный визуальный режим надсмотра над местным населением и ясно очерчивает иерархический социальный порядок в образе города, с доминирующим вверху и доминируемым внизу».[10]

Ясно также, что данная экстремальная попытка создания «музея жизни» была ложной – привычная жизнь Касбы была бы немыслимой при паноптическом обзоре сверху.

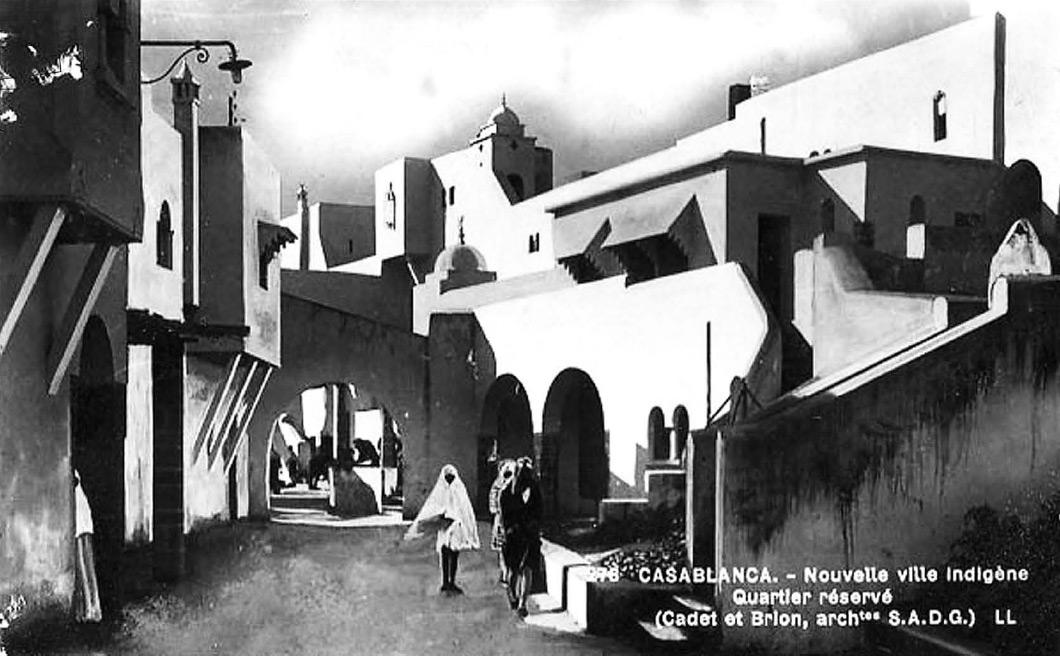

Возможно, наиболее радикальной формой музеефикации прошлого стал опыт французских градостроителей Касабланки в тот момент, когда старогородская медина оказалась неспособной принять в своих строго очерченных границах быстро растущее местное население. Выход, найденный Анри Простом, был уникален для региона. Если ранее европейцы предпочитали строить новые города поодаль от старых медин, то в Касабланке Прост предложил выстроить новую медину поодаль от европейских кварталов. Задача была двоякой. С одной стороны, новая медина должна была сохранить локальный колорит и живописность, оставаясь декорацией в глазах европейцев. С другой, необходимо было изобрести такие планировочные решения, функциональное зонирование и общественное устройство квартала, которые позволили бы местным жителям принять этот район как приемлемый для проживания. Последнее предохраняло бы жителей европейских кварталов от дискомфортного каждодневного пересечения с «автохтонами» в городском пространстве. Один из авторов новой медины Альберт Ляпрад высказался на этот счет так:

«Сельчане из глуши, портовые и заводские рабочие смогут [здесь] продавать и покупать, молиться и развлекаться, не отягощая жизнь европейского города»[11].

Для того, чтобы мусульманам понравилось на новом месте, было сделано многое. Как писал современник,

«новый арабский город сохраняет автохтонные традиции и обычаи: улицы узки, с живописными ответвлениями; развернутые лишь вовнутрь дома выходят на “семейное патио”». [12]

Чтобы представить «вид восточного мира […] во всей его целостности», архитекторы также возвели рядом с новой мединой еще более живописный квартал – Бусбир – в котором были расположены публичные дома, с декларативной целью «покончить с беспорядочным дебошем»[13]. Этот квартал стал главным центром туристского паломничества. В Бусбире можно было набраться экзотических впечатлений, в опиумном угаре ощутить себя персонажем 1001 ночи, воспользоваться доступными для европейского кошелька плотскими удовольствиями, а затем, вернувшись к рутинной жизни, рассказывать о «дикости» и «распущенности» нравов в «средневековом» мусульманском городе.

Резюмируя, отметим, что при колониальных режимах возникла целая палитра концептов «города-музея»: от якобы нетронутого «заповедника средневековья», жизнь которого воспринималась как олицетворение недвижного и вечного Востока, до симуляции этого якобы «исторического Востока» в новых формах, изобретенных колонизаторами специально для туристского посещения.

Музеи-заповедники в советском Узбекистане

Советская политика по отношению к культурному наследию Средней Азии и, в частности, Узбекистана с самого начала была крайне двойственной. С момента провозглашения до заката советской власти в деятельности региональных институций культуры доминировала охранительная тенденция, получившая стартовый импульс после формирования первых комитетов по охране памятников искусства и старины в начале 1920-х годов. По ходу советской истории охранители осуществили объемные действия по фиксации, изучению, консервации, реставрации и реконструкции множества средневековых памятников. Однако при вгляде на советскую градостроительную политику в Узбекистане предстает совершенно иная картина. Генеральные планы почти всех древних городов республики, включая две узбекские столицы, Самарканд и Ташкент, на протяжении многих десятилетий предусматривали радикальный снос исторических средневековых кварталов.

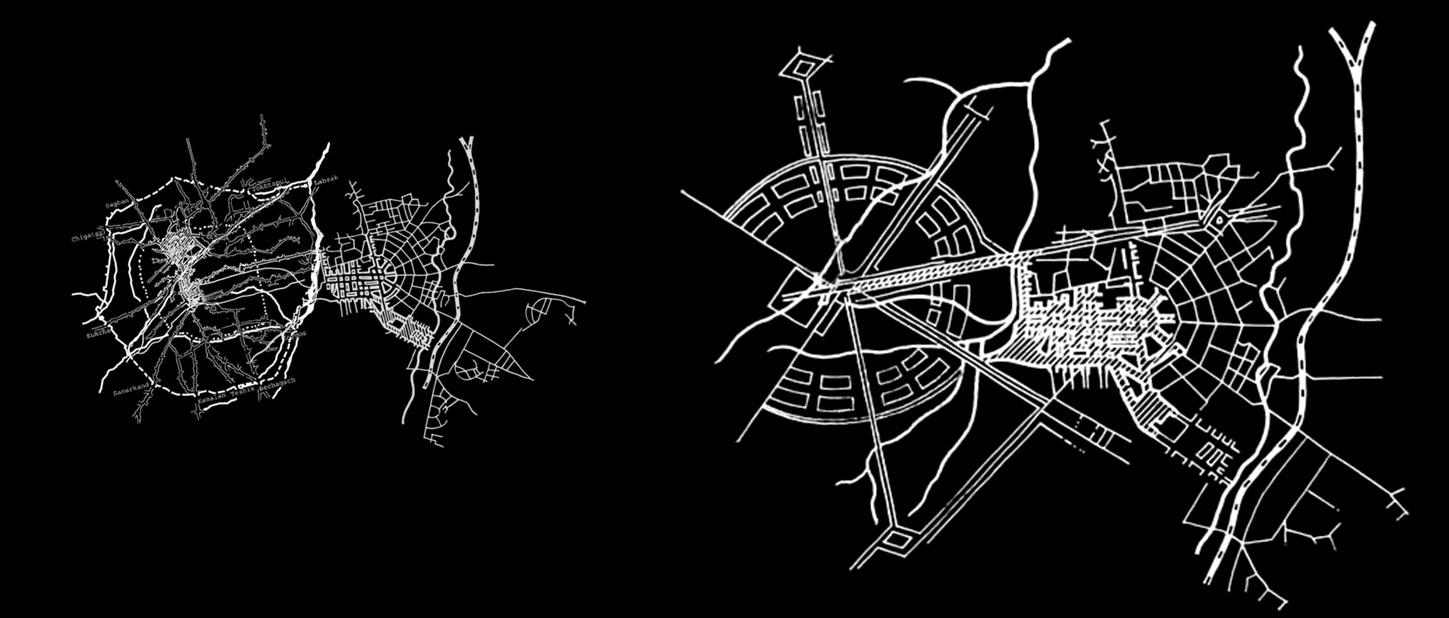

В наиболее манифестообразной форме такую тенденцию обозначил генеральный план развития Ташкента (1928-1931 гг.) архитектора Александра Сильченкова. К моменту установления советской власти Ташкент оставался бинарным городом, чью структуру предопределила российская колонизация (1865). Две его части – «русско-европейская» и «азиатская» – жили обособленной жизнью, говорили на разных языках, придерживались разных культурных и бытовых традиций. Принципиально несхожей была и планировочная структура «старого» и «нового» города: с одной стороны биоморфно организованные улочки, с другой – регулярная радиально-сетчатая квартальная система. Сильченков задумал трансформировать два одиночества в единый союз, но их брак изначально не был равным. Пощадив основную часть европейских кварталов, архитектор предусматривал полностью снести исторический азиатский город со всей его сложной топографией и средневековыми монументами. На его месте планировалась новая регулярная застройка, развернутая на запад в духе популярной в то время «параболы Ладовского». В какой-то мере этот замысел походил на появившийся тремя годами ранее план «Вуазен» Ле Корбюзье, намечавший снесение значительной части правобережных кварталов Парижа и возведение на освободившемся месте модернистского города с небоскребами, автотрассами и обширными зелеными пространствами.

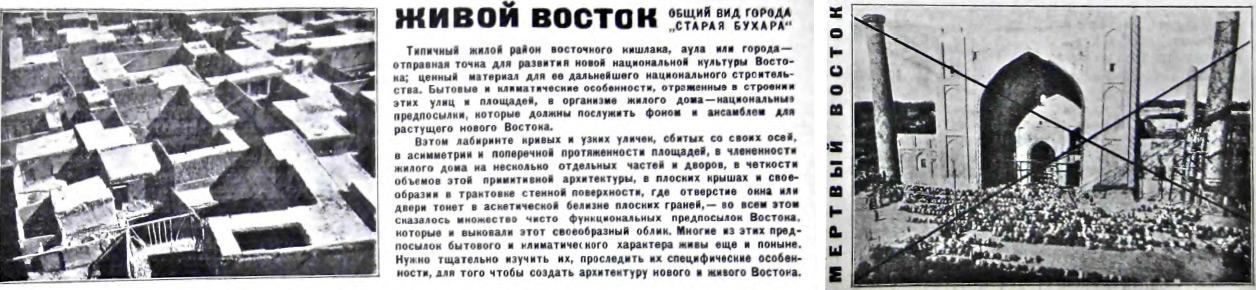

Помимо Ле Корбюзье и Николая Ладовского Сильченков вдохновлялся и еще одним теоретическим источником. В 1926 году Моисей Гинзбург опубликовал статью «Национальная архитектура народов СССР», ставшую наиболее программным высказыванием конструктивистов по поводу «Востока». Анализируя историческое наследие Средней Азии и Дагестана, теоретик конструктивизма пришел к выводу о том, что советским архитекторам предстоит иметь здесь дело с «мертвым Востоком» и «живым Востоком». Примером «мертвого Востока» послужило медресе Улугбека в Самарканде. По поводу этого сооружения Гинзбург оставил следующий комментарий:

«Мечеть Улуг-Бека – кульминационный пункт некогда мощного, но теперь абсолютно мертвого исторического периода Узбекистана; намогильный памятник свершившегося периода национального развития мусульман, периода самодержавных восточных тиранов и апогея исламизма, порабощавшего живую активную силу трудящихся мусульман; формы, способные отразить лишь атавистическую национальную идею Востока».[14]

«Мертвому Востоку» лидер конструктивистов противопоставил «типичный жилой район восточного кишлака, аула или города», казавшийся ему «отправной точкой для развития новой национальной культуры Востока»[15].

Градостроители Средней Азии сразу уловили первую часть рассуждения Гинзбурга и надолго забыли о второй. Начиная с Сильченкова, они на протяжении десятилетий, вплоть до 1960-х-1970-х годов, последовательно разрабатывали экстерминационные решения в отношении исторической городской среды, оставляя на картах городов лишь наиболее известные шедевры средневековой архитектуры. По прошествии 1970-х-1980-х годов экстерминационный подход вступил в фазу ренессанса. Уже в наши дни бульдозеры то и дело разравнивают последние нетронутые фрагменты старого Ташкента[16] и Самарканда[17]. Однако были и исключения.

Впервые идея не сносить целиком кварталы старогородской застройки фигурировала в проекте реконструкции Бухары 1935-1936 годов, автор которого, Федор Долгов, планировал сохранить фрагменты исторического центра в качестве «историко-археологического заповедника»[18]. Его интенция была в чем-то схожа с музеефикацией старых медин в Магрибе, однако дискурсы, в которые она встраивалась, были другими. Если для колониальной ситуации в Марокко и Алжире крайне важной оставалась «живописность» старого города, возможность обзора которого повышала «качество жизни» в резиденциях европейцев, то в СССР 1930-х годов наметился поворот к озвучиванию «прогрессивной роли» исторического наследия для развития национальных культур советских республик. Советскому человеку надлежало стать «всесторонне развитой личностью» и «обогатить свою память знанием богатств, выработанных человечеством». В число этих богатств постепенно стали включать отдельные памятники искусства и культуры восточных республик. Делали это, однако, не очень последовательно. Какие-то части локального средневекового наследия объявлялись прогрессивными, другие – реакционными, и принципы этой дифференциации менялись с калейдоскопической быстротой (скажем, Чингиз Ахмаров, автор фресок в отстроенном в «национальном стиле» ташкентском оперном театре, был в 1948 году удостоен Сталинской премии, а спустя несколько месяцев подвергнут разгромной критике за «восхваление порочных традиций феодального Востока»[19]). Таким образом, пантеон необходимых советскому человеку культурных знаний в основном покоился на базе «прогрессивной европейской культуры» от Античности и Ренессанса до Просвещения – подходы же к азиатским культурам характеризовались волатильностью, и, по большому счету, никто не знал, что с ними делать.

По-своему уникальный концепт «заповедника» обсуждался в Ташкенте при составлении генерального плана города 1939-го года. Одно из предложений заключалось в том, чтобы оставить часть старогородской среды в качестве «музея», который позволил бы будущим поколениям сравнить счастливую жизнь при социализме со «средневековым прошлым»[20]. Предлагаемый сценарий отличался не только от магрибских «музеев жизни», но даже и от «африканских деревень» на колониальных выставках. Европейцы, смакуя «отсталость» неевропейских народов, не уставали акцентировать внимание на самобытных, живописных и экзотических сторонах их жизни, подчеркивая таким образом ее эстетические достоинства, пусть даже и, как они полагали, «дикарские». Для достижения должного идеологического эффекта городской «музей» Ташкента должен был, напротив, стать историческим триллером, сконцентрированном на наиболее отвратительных сторонах жизни былых времен. Проблема, однако, заключалась в том, что, в отличие от давно не существующих дворян Болдино и Михайловского, население «музеефицированного квартала» Ташкента было живо и ничем не отличалось от обычных ташкентцев. Чтобы устроить назидательный музейный спектакль, необходимо было либо устроить там макабрический музей в духе мадам Тюссо, предварительно выселив жителей из домов, либо экзотизировать жителей квартала, переодев и загримировав их так, чтобы они устрашали советского человека. Подробности этого сюрреалистического замысла остались неизвестными, а осуществление генерального плана 1939 года прервала война.

После 1945 года к дискуссии вернулись с новой энергией. В частности, главный архитектор Ташкента Митхат Булатов предположил, что структуру старого города, поделенного на махалли[21], следовало бы не уничтожать, а развивать, т.к. традиционные квартальные сообщества содержали социальные ростки будущей коллективистской жизни при коммунизме[22]. Еще недавно расматриваемая как средневековая преисподня, махалля вдруг обернулась прообразом атеистического чистилища.

Отголоски дискуссий 1930-х-1950-х годов различимы в проекте реконструкции старогородского района Ташкента «Калькауз», предложенном Андреем Косинским и Геннадием Коробовцевым в 1974-1978 годах. К этому времени существенная часть старогородской застройки Ташкента уже была снесена и на ее месте появилась сеть современных проспектов. Проект Калькауза, где располагалось немало памятников архитектуры и протекал живописный канал, предполагал иной подход. Здесь архитекторы впервые всерьез озаботились тем, что проектируемое ими жилье не соответствует культурным обычаям Старого города. Рассуждение Андрея Косинского было следующим:

«В России люди всегда жили в четырех стенах. Поэтому, когда человек средней полосы поместился в многоэтажные здания, те же самые домики просто были поставлены один на другой. В принципе здесь, с моей точки зрения, не произошло большого изменения способа жизни. На Востоке же способ жизни совсем другой. На Востоке не живут практически в комнатах. Они практически живут по дворах, в открытых пространствах. Поэтому, когда мы восточного человека берем и загоняем в нормальный многоэтажный дом, то его способ жизни мы меняем очень резко».[23]

Сохраняя средневековые сооружения и структуру криволинейных улочек вокруг них, авторы Калькауза предложили окружить историческое ядро ярусами современной застройки. Плотная малоэтажная жилая среда постепенно сменялась 5-ти и 9-ти этажными домами. Перспективу увенчивали экстравагантные многоэтажные отели, откуда туристы могли смаковать экзотические виды. Таким образом, композиция принимала форму амфитеатра, сконцентрированного вокруг того, что осталось от Старого города. Для придания району большей туристской привлекательности архитекторы предложили сосредоточить вдоль старых улочек ремесленников – гончаров, граверов, резчиков и т.д. – которые могли бы производить свои изделия на виду у зарубежных гостей. Так Старый город вновь мыслился театральной сценой, его мнимые обитатели – актерами, а жители многоэтажных жилых домов и постояльцы отелей – вуайеристской публикой. Данная идея в чем-то напоминала и паноптический план реконструкции Алжира 1931 года, и магрибские «музеи жизни», и проект новой медины Касабланки с ее ориенталистической стилизацией модернистской архитектуры, и театрализованное ориенталистское изображение «традиционного квартала» в ташкентском предложении 1930-х годов, и, наконец, проект «коммунистической махалли» Булатова[24]. Между тем, подспудные колониальные мотивации советской критикой замечены не были: в целом проект оценивался чрезвычайно комплиментарно, как новое слово в сохранении архитектурного наследия. Неудивительно, что, не будучи вовремя отрефлексированной, колониальная стратагема всплыла после обретения Узбекистаном государственной независимости в утрированном виде.

Город как туристический объект

Хотя идея отселения жителей из Ичан-Калы ради предоставления туристам более зрелищных услуг не появилась на пустом месте, для лучшего понимания ее эволюции можно было бы сравнить слова, опубликованные на сайте президента Мирзиёева, с тем, что в 1968 году писал о Хиве узбекистанский градостроитель и историк архитектуры Иосиф Ноткин[25].

Именно в 1968 году правительство Узбекской ССР приняло решение присвоить хивинской цитадели статус «архитектурного заповедника». Это было время пика всемирного интереса к советской системе. Реформа систем образования, медицины и строительства, сциентизм и модернизация безрыночной экономики не могли не привлекать всеобщее внимание: скажем, на прошедшей в Монреале выставке Expo-67 советский павильон был наиболее посещаемым (13 млн. экскурсантов), опередив Канаду (11 млн.) и США (9 млн.). Системе «Интурист», родившейся на нэповской волне 1920-х годов, надлежало извлечь из этого интереса материальную и идеологическую пользу, а помочь ей в этом были должны государственные органы, в том числе строительные, отвечавшие за формирование туристской инфраструктуры. Наряду с Москвой, Ленинградом и республиками Кавказа Узбекистан входил в число наиболее посещаемых туристических мест. Текст Иосифа Ноткина следует рассматривать именно в этом контексте.

Первое, что обращает на себя внимание при его прочтении: поиск компромисса между интересами туристской индустрии и жителей Ичан-Калы. В частности, исследователь писал: «Город должен быть готов для приема многих тысяч туристов и это без ущерба для его коренных жителей, для которых памятники архитектуры – повседневность»[26]. Гинзбургский концепт «живого Востока» проглядывает в следующей мысли Ноткина:

«Новая застройка будет не более двух этажей, и там, где доминируют купола и минареты, наполненные тенью высокие айваны каркасного жилья, эти дома включат небольшие внутренние дворики, открытые летние помещения и водоемы, то есть по структуре и образу своему сохранят традиции старинного хивинского жилья. Такими домами, блокируемыми по принципу “ковровой” застройки, по мере замены обветшавших строений мыслится постепенно “застлать” Дишан-Калу – пригород Хивы»[27].

При этом подход исследователя-шестидесятника был лишен футуристической устремленности лидера конструктивистов. Ноткин осознавал, что туризм – прежде всего спектакль, нуждающийся в архитектурной оркестровке:

«Предусматривается тщательная организация системы обслуживания туристов с учетом бережного сохранения, а порой и развития атмосферы старины и достижения при этом уровня современного комфорта»[28].

Там, где «развивается атмосфера старины», жители вынуждены играть этнографическую роль живого музейного объекта. Потому искомый «компромисс» между туристами и населением подразумевал приоритет интересов познающего субъекта-туриста над превращенным в объект населением, чей образ жизни должен был соответствовать ожиданиям «аутентичности» и «атмосферы старины». Так, Ноткин писал:

«Сейчас во многих старинных жилых домах появились окна, на плоской кровле – антенны, на улицах асфальт, часть медресе приспособлена под склады, некоторые мечети и дворцы – под музеи, в интерьерах которых – от муляжей, чучел птиц и животных до стендов о происхождении жизни на земле и антирелигиозных плакатов. С точки зрения внутреннего хозяйствования все оправдано, для туристов это – “издержки производства”»[29].

Резюмировалось размышление следующим образом: «Дело не в том, чтобы примирить эти стороны, а найти решение, отвечающее прежде всего задачам индустрии туризма в его самом смелом архитектурно-этнографическом замысле»[30].

Суть архитектурно-этнографического замысла 1960-х годов заключалась в том, чтобы очистить жилую застройку Ичан-Калы от позднейших советских наслоений, и на их месте отстроить нечто в «историческом стиле» для квартирования туристов, а также размещения мастеров прикладного искусства. «Пусть заработают старинные бани, – писал Ноткин, – задымят гончарные печи, продавцы и умельцы займут места в пустующих нишах Палван-дарваза»[31]. Даже жизнь обычных хивинских семей предстояло переустроить так, чтобы туристы могли ее наблюдать как сцены уготованного им спектакля:

«Трудно преуменьшить познавательную роль архитектуры Хивы […] И все же глубже западают в память те фрагменты увиденного, где старина предстает не макетом, а ожившей картиной, динамику которой создают люди, эксплуатирующие здания, исполняющие в них какую-то работу. Появляется достоверность, в какой-то мере модернизированная, но дающая представление о подлинности былой среды, глубже любого рассказа раскрывающая суть архитектуры. К ней можно прикоснуться, побывав […] в жилом доме с миниатюрным двориком и изысканной колонной, где на деревянной суфе семья устраивает трапезу, отдыхает. Интересно посмотреть, как жители пользуются старинными хаузами, как ловко работают мастера […] Без всего этого старина меркнет»[32].

Понятно, что на виду у тысяч туристов «трапезе» и «отдыху семьи» предстояло стать ежедневной и нелегкой работой. В этом выставлении напоказ жизни города в качестве продаваемого «аутентичного» объекта-спектакля, безусловно, прочитывается стремление к смакованию неевропейской «инаковости». Парадокс сегодняшнего дня заключается лишь в том, что, став суверенным субъектом действия в независимой от бывшей имперской метрополии республике, правительство не только не подвергло этнографический спектакль содержательной критике, но и радикализировало его постановочные принципы. Внешняя колонизация сменилась внутренней: элита ориентализует, использует, исправляет, экзотизирует и при необходимости экстирпирует собственный народ по лекалам бывшей метрополии[33], от владычества которой громко отреклась в начале 1990-х.

В 2013 и 2015 году автору этого текста довелось побывать в Туркменистане. Бросилось в глаза повсеместное рутинное использование людей как живых экспонатов в выставочных и музейных контекстах. Школьники вместе с учительницей всем классом прилежно «проводили урок» на выставке, посвященной школьному образованию; старейшины в униформных халатах с показательным любопытством листали сочинения президента в «Зале пожилых читателей» областной библиотеки; ковровщицы, школьники и студенты в этнокостюмах вместе с локальными породами собак, коней и верблюдов рассредоточивались перед памятниками древнего Мерва и Куня-Ургенча перед появлением там автобусов с иностранной делегацией. Так функционирует заповедник, где все люди, поля и замки принадлежат условному маркизу Карабасу, чья власть – абсолютна.

Внешне ситуация в Хиве развивается в другом русле. Туркменистанским этнодекорациям и театральной дрессуре здесь предпочли коммерческую эксплуатацию города профессиональными аниматорами «шоу-румов», демонстрирующими во всей красе «подлинную Хиву». Если туркменистанский проект идеологичен, то узбекистанский – прагматично нацелен на извлечение частного дохода из коллективного культурного достояния. Понятно, что и тут, и там речь идет об ориенталистском спектакле, симулирующем прошлое перед зарубежными визитерами. Роднит эти два проекта одно: доминирование авторитарной власти над безмолвным населением.

Альтернативы

Формальное решение проблемы Ичан-Калы и других исторических городов азбучно и понятно – нужно чтить Венецианскую хартию и принципы ICOMOS, консервировать сохранившееся, реставрировать достоверно известное, ничего не сочинять за древних и не разрушать целостно сохранившейся застройки прошлых веков. Однако если говорить не только о «единственно верном курсе» в отношении памятников, но и о модели более справедливого общественного устройства, стоило бы обратить внимание на те опыты прошлого и настоящего, в которых население города действовало как субъект, имеющий свои интересы и значимый голос.

Известны примеры городов-музеев, в которых число туристов давно превысило количество жителей: такова Венеция с ее ютящимися в дворцовых монсардах остатками населения бывшей великой морской республики. И хотя в историческом городе осталось около 50 тысяч венецианцев, именно им принадлежит решающее слово в том, по каким правилам живет Венецианская коммуна. Скажем, недавние решения об ограничении количества дневных посещений и о взыскании налога за прибытие на острова лагуны[34] были приняты самими жителями этой старейшей в мире демократии. Немыслимо представить, что решение о выселении из венецианского дома или квартиры принимал бы не собственник жилья, а итальянский президент.

Несмотря на то, что в СССР с большим недоверием относились к социологии, в отдельных случаях мнение жителей по поводу развития исторических городов все же учитывалось. Так, приступая к уже упоминавшемуся проекту «Калькауз», Андрей Косинский со своей бригадой обошли дома квартала с тем, чтобы выявить памятники интерьерной архитектуры и узнать мнение жителей о том, каким они видят будущее района. Другие ученые шли еще дальше. Например, в 1972 году в Самарканде и в 1975 году в Бухаре силами Ташкентского зонального научно-исследовательского института экспериментального проектирования (ТашЗНИИЭП) были проведены комплексные предпроектные социологические исследования мнения жителей и туристов. Так, в исторической зоне Бухары 45% опрошенных жителей высказали желание сохранить местожительство, и 22% – жить в малоэтажной застройке по типу традиционной[35]. Эти данные учитывались при создании последующих генпланов городов.

Демократические инновации поздней советской эпохи не прижились в постсоветском Узбекистане. Трудно вообразить, что при решении символически важных градостроительных вопросов, таких как преобразование ташкентского сквера, установка крупнейших монументов, строительство Tashkent-city, реконструкция Регистана или Ичан-Калы, сегодняшняя власть и, в частности, министерство культуры инициировало бы масштабный опрос горожан с целью выяснить их позицию. В том, что касается древних городов, пока, в сущности, речь идет лишь о том, чтобы посредством туристов сделать их таким же источником поступления валюты, как природные ресурсы. Но если не поменять социальные приоритеты, распределение туристических валютных потоков напомнит то, как в каримовское время распределялись доходы от природных ресурсов и государственных монополий – а попадали они преимущественно на счета близких президенту людей. Чтобы общее культурное наследие не стало частным активом, города должны стать субъектами принятия решений, а не оставаться безмолвным инструментом властных амбиций.

Ссылки

[1] https://president.uz/ru/lists/view/2162?fbclid=IwAR0h__mjwg_boYhluMg7GTL8C5ad59ZrVM2Kt8oc3Noj3SDNtya_9U5TK6E

[2] https://www.facebook.com/alerteheritage/posts/2240369602902491

[3] Шухрат Бабаджанов, «Местные чиновники опровергли информацию о том, что жителей исторической части Хивы постепенно переселят в другое место», Радио Озодлик, 1 декабря 2019 года. URL: https://rus.ozodlik.org/a/29631112.html?fbclid=IwAR1GQtdW2N9bmsnm7Q7YDFvqjI1S54fHx_XxDhhL8H_kfwVaO_JqqpDSLxw

[4] Дэвид Харви, Краткая история неолиберализма. – Москва: Поколение, 2007

[5] Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Éric Deroo, Sandrine Lemaire, dirs, Zoos humains. De la Vénus hottentote aux reality shows. Paris, Éd. La Découverte, 2002

[6] La renaissance du Maroc, 1912-1922, Dix ans de protectorat, … p.363.

[7] Jean Galloti, “La beauté des villes marocaines”, L’Art Vivant, no 140, 1930, p.808.

[8] Hubert Lyautey, Paroles d’action: Madagascar – Sud-Oranais – Oran – Maroc (1900-1926), Paris: Librairie Armand Colin, 1927, p.452.

[9] Zohra Hakimi, “Le développement de «l’urbanisme de plan» à l’Alger durant la période coloniale” // Hélène Vacher, Villes coloniales aux XIXe-XXe siècles: d’un sujet d’action à un objet d’histoire (Algérie, Maroc, Libye et Iran), Paris, Maisonneuve et Larose, 2006, p.75.

[10] Zeynep Çelik, “Le Corbusier, Orientalism, Colonialism”, Assemblage, no 17 (1992), p. 69.

[11] Albert Laprade, «Une ville créée spécialement pur les indigènes à Casablanca», цитируется по: Jean-Louis Cohen et Monique Eleb, Casablanca : mythes et figures d’une aventure urbaine, Paris: Hazan, 2004, p.209.

[12] Henri Descamps, L’Architecture moderne au Maroc, II, цитируется по: Jean-Louis Cohen et Monique Eleb, Casablanca : mythes et figures d’une aventure urbaine, p.208.

[13] Ibid., p.211.

[14] Моисей Гинзбург, “Национальная архитектура народов СССР”, Современная архитектура, №5-6, 1926, с. 113

[15] Там же.

[16] Атхан Ахмедов, «Город не для жителей: ташкентцев лишают жилья, чтобы сделать столицу более привлекательной» // AsiaTerra, 2.1.2019. URL : http://www.asiaterra.info/corruption/open-democracy-gorod-ne-dlya-zhitelej-tashkenttsev-lishayut-zhilya-chtoby-sdelat-stolitsu-bolee-privlekatelnoj?fbclid=IwAR0Z6I1SlgTUHUPzq41Xxj9N-Y5ctl2puaCgqvq3srSSPrW33KKhbJ3roNs

[17] «В центре Самарканда разрушены находящиеся под защитой ЮНЕСКО здания», Информационное агентство Фергана: https://www.fergananews.com/news/30408

[18] Марк Ноткин, Развитие традиций планировочного регулирования городов Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, Ташкент, 1994, с.122.

[19] Цитируется по: Светлана Горшенина, «…Какой мне сон приснился ныне» // Звезда Востока, 1994, №9-10, с.145.

[20] Paul Stronski, Tashkent: forging a Soviet City, 1930-1966, University of Pittsburgh Press, 2010, p.70

[21] Специфические квартальные сообщества исторических среднеазиатских городов.

[22] Paul Stronski, Idem, p.151

[23] Интервью из документального фильма А.Гришко Поиск и традиции (Учебная киностудия ВГИК, 1975).

[24] В проекте Калькауз кварталы поделены на зоны, названные “коммунистическими махаллями”.

[25] Иосиф Ноткин, «Хива заповедная» // Архитектура и строительство Узбекистана, №10, 1968, с.23-28

[26] Там же, с.23

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] Там же, с.25

[30] Там же.

[31] Там же, с.26

[32] Там же, с.24-25

[33] См.: Александр Эткинд, Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. Москва: НЛО, 2013.

[34] «Увидеть Венецию и заплатить. Город вводит налог на въезд для туристов», BBC, 1 января 2019. URL : https://www.bbc.com/russian/news-46728338

[35] Шукур Аскаров, «Исторический город как объект туризма» // Архитектура и строительство Узбекистана, № 10, 1978, с.27