Свою статью исследователь Александр Моррисон из Назарбаев университета предваряет эпиграфом из работы известного российского географа Михаила Винюкова «Поступательное движение России в Средней Азии»: «Мы не англичане, которые в Индии никоим образом не смешиваются с коренным населением, и которые по этой причине рано или поздно могут поплатиться потерей той страны, где они не имеют никаких родственных связей; наша сила, в отличие от этого, вплоть до сих пор, состояла в том, что мы ассимилировались с побежденными народами, смешиваясь с ними мирно».

Metropole, Colony, and Imperial Citizenship in the Russian Empire –статья Александра Моррисона в журнале Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, Volume 13, Number 2, Spring 2012 (New Series),pp. 327-364. Александр Моррисон специализируется в истории российской колониальной политики в Центральной Азии, а также исследует и преподает историю Индии. Он является автором книги “Russian Rule in Samarkand 1868 – 1910. A Comparison with British India” (Oxford University Press, 2008). В настоящее время он пишет об истории российского завоевания Центральной Азии. Он начал работать в Назарбаев Университете в январе 2014

Краткий обзор

Статья Моррисона исследует российскую (или русскую?) амбивалентную идентичность, колеблющуюся между Европой и Азией, которая с давних пор интересует историков, стремящихся понять природу российского империализма. В XIX веке, когда в целях оправдания колониализма процветал биологический расизм с идеями превосходства и различиями между народами, Российская империя представляла собой интригующий феномен. Цитата Михаила Венюкова противопоставляет российский империализм с его ассимиляцией и толерантностью другим европейским империализмам. В российском обществе того времени господствовали идеи о том, что доступ к власти определялся не этническим происхождением, а социальным, и русские сами становились жертвами своих имперских проектов. Воображаемая «азиатская» география империи выделяла российскую имперскую культуру отдельно от опыта других держав, как Британия или Франция.

Одним из самых распространённых альтернативных видений российского империализма в националистических историографиях было представление Российской Империи и Советского Союза как «тюрьмы народов». Такое видение было распространено работами, вернее, фантазиями так называемых «евразийцев», а также разочаровавшихся эмигрантов-националистов (украинских, грузинских и татарских), которые считали, что всплеск их национальной независимости был подавлен новой и более мрачной формой российского империализма. Хотя они и признавали, по крайней мере, многообразие Российской империи и частично анализировали причины падения царского режима, они не старались понять, как эта имперская колониальная система функционировала на протяжении длительного времени, вне мистических объяснений географического детерминизма или простого использования силы центром.

В начале 1990х, с открытием советских архивов, изучение российского империализма переживает бум, и появляются работы Доминика Ливена и Кимитаки Матцузато, где более детально рассматриваются причины имперской связки. Впоследствии целые группы исследователей стали проводить анализ территориального разделения и управления в империи и множественность подходов к управлению на региональных уровнях. Статья Моррисона дает множество ссылок, по которым читатель может ознакомиться с библиографией истории российского колониализма и империализма.

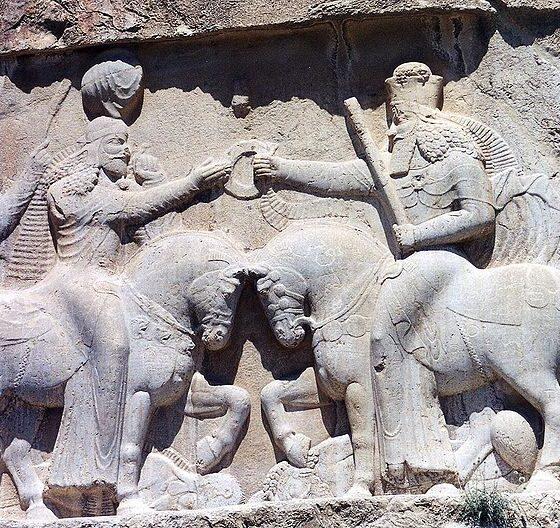

Но работа Моррисона делает отдельный упор на изучении российского империализма в отношении Центральной Азии, которая, ввиду своего положения и многочисленного мусульманского населения, не могла не занимать центрального места в российском империализме.

Так, к примеру, исследования ислама в Российской империи часто ограничивались Волго-Уральским регионом, мусульмане которого воспринимались за норму взаимодействия мусульман с царской администрацией. Однако 60% мусульман империи (степных регионов, Средней Азии и Северного Кавказа) жили под военным правлением и не входили в юрисдикцию духовенств в Оренбурге, Крыму или Транскавказии и, таким образом, исключались из гражданства Российской империи (если понимать гражданство как получение прав на индивидуальной основе и исполнение обязанностей на индивидуальной ответственности). Признание культурного разнообразия вкупе с юридическим и административным плюрализмом больше говорит нам о необходимости правления, нежели о существовании гражданства как такого.

Моррисон воздерживается от сравнения абстрактного понятия «гражданства» в Российской империи с абстрактным понятием гражданства на Западе. Он больше рассматривает относительные неравенства, которые существовали между разными категориями субъектов и территорий, а также параллели между неравенствами в России и других империях. Таким образом, он фокусируется не на правах или обязанностях, которые несли граждане Российской империи, а на степени, в которой эти права и обязанности граждан империи отличались от прав и обязанностей, тех, кто не входил в эту категорию. Главным аргументом Мориссона является тезис, что с 1860-х создание легальных и административных отличий в России в определённом смысде было схоже с системой «метрополия-колония» в Британской и Французской империях.

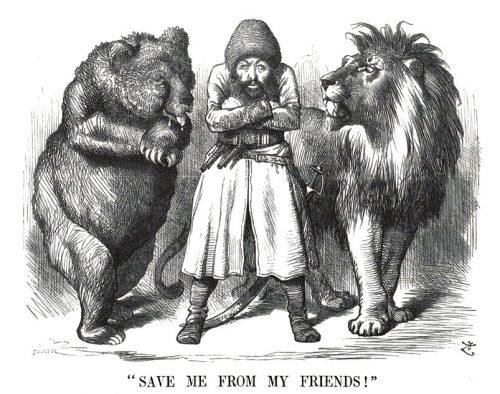

«Азиатская» природа или восприятие Российской империи как части «Азии» на самом деле не оказывали большого влияния на то, как управлялась империя. Риторические прокламации Венюкова о кровных связях с субъектами и территориями не сильно отличаются от подобных примеров в Британской или Французской империях – например, идеи об «арийском братстве». Напротив, родственные связи могли так же использоваться как основание для утверждения различий между подвластными группами населения для лучшего управления ими и легитимации колониализма.

Ориентализм, социальный дарвинизм, биологический расизм и много другое – все было поставлено на службу империи и использовалось администраторами, представителями церкви, военными и мыслителями для оправдания, защиты и узаконивания колониальной системы, где одной из главных идей была то, что покоренные народы являются «другими», они неполноценны и не могут управлять сами собой. Особенно, необходимо было оправдывать колониальное правление в азиатских и африканских владениях Франции и Британии, и существовала огромная разница между тем, как осуществлялось правление в метрополии и колониях. Во Франции, к примеру, главенствовали идеи о раздельном управлении в колониях для европейских колонистов и местного мусульманского населения, так как последние не воспринимались как часть французской политической нации. Алексис де Токвиль писал, что это «химера» – мечтать о том, что мусульмане и христиане могут сформировать единое общество.

В Британской империи, которая представляла собой сложный конгломерат доминионов, протекторатов и колоний, существовала, по крайней мере, в теоретическом плане идея, что все население империи есть подданные Короны, а не ее граждане. На практике белое меньшинство Канады, Австралии, Новой Зеландии и позже Южной Африки и Родезии имели политические права, а т.н «тропическое» население не имело таких прав. Во многих британских колониях на практике границы имперского гражданства совпадали с расовыми. Впоследствии деятели индийских национальных движений (как Махатма Ганди) требовали, чтобы идея прав и свобод распространилась на «цветное» население колоний, но в начале ХХ века попытки добиться равного гражданства были безрезультатными, хотя попытки и борьба за равное гражданство имела место.

Для царской России имперское гражданство не представляло подобную политическую дилемму. Моррисон со ссылками на Бурбанка и Хагена пишет, что Россия не была погружена в проблему идеалов равного гражданства и империи, что это было характерным отличием между «буржуазными» и «абсолютистскими» империями. Отсутствие данной политической дилеммы можно объяснить тем, что само понятие о русской нации было слабо определенным. Андрей Зорин и Натаниель Наит, согласно Моррисону, пишут, что определение графом Уваровым «народности» (что являлось одним из столпов государственной идеологии наряду с самодержавием и православием) отрицало западную либеральную идею гражданства и имело глубокий династический смысл.

Народность, которую провозгласил граф Уваров, укрепила позиции русского языка, русской этничности и культуры, но не привела к созданию политического сообщества, где права бы определялись степенью, в которой подвластные субъекты владели языком, имели этничность и культуру. Поэтому дворяне балтийско-немецкого происхождения продолжали процветать на ниве службы царям, а «народные» русские крестьяне прозябать в крепостничестве. В России легальные и политические права и обязанности продолжали распределяться согласно социальному рангу, религии и профессии, и не определялись членством в «нации», мнимом или ином. И даже понятие сословия, которое развивалось в Российской империи с конца XVIII века по 1917 год, полностью не удовлетворяло понимание обязанностей, прав и иммунитетов и не объясняло реального разделения внутри российского общества. Сословия стали шириться и даже к 1917 году, к примеру, применялись бюрократией в отношении к заводским рабочим, что говорит о том, что государство продолжало рассматривать российское общество как систему, состоящую из групп, но не из индивидуумов с легальными правами.

В ежедневной рутине неравенство перед законом внутри империи с распространенными местными формами судов и администраций было обычным явлением. Русские крестьяне имели волостные суды, а центральноазиатские – суды казиев, к примеру. Михаил Терентьев, военный историк, служивший в Туркестане, писал о «гражданском равноправии» и «христианском космополитизме», где жители только что завоеванных городов (Ташкента или Самарканда) могут иметь даже большие привилегии, чем жители Москвы. Но Моррисон со ссылками на источники считает, что в таких прокламациях было больше риторики, обычной для российских чиновников в Средней Азии, которые делали упор на подавление деспотизма и освобождение нуждающихся. Таким же образом провозглашался европейский империализм в Азии и Африке.

Несмотря на риторику о равных правах всех субъектов империи, на практике существовало юридически закрепленное неравенство между европейским населением и т.н. туземцами (жителями Кульджи, Самарканда и Ташкента). Моррисон пишет: «В то время, как в России разделение между метрополией и колонией, между субъектом и гражданином, было не так четко определено, как в английских и французских империях, это в значительной степени является результатом отсутствия морского барьера, который помог предотвратить создание совершенно отдельных колониальных государств”.

В начале XIX века еще существовало базовое различие между русскими объектами империи и т .н. «инородцами» или «иноверцами». Последние, к примеру, платили дань (ясак), а не налог, и отстранялись от несения военной службы (кроме еврейского населения). Под инородцами понимались не только некоторые группы мусульман (к примеру, татары) но даже русские староверы, которые назывались инородцами и “горными людьми” на Алтае, платили ясак с 1791 года и только в 1878 году неохотно отказались от статуса инородца.

К концу XIX века, в рамках усилий по внедрению европейской модели модерности, в России идея гражданства начала меняться и появились термины «гражданственность», «гражданство» и «гражданские права и обязанности». Но в отличие от западного понимания, гражданственность не опиралась на право голоса, но была нацелена на интеграцию, упразднение неравного налогообложения, устранение местных вариантов управления и урезание льгот местным, нерусским элитам. На практике эта концепция часто использовалась в качестве исключающей категории и применялась негативно к народам, положение которых считалось «на низком уровне развития».

Согласно Моррисону, британские и французские примеры показывают достаточно ясно, что процесс признания туземцев как граждан был невероятно трудным и затяжным. В российском случае он осложняется еще и тем фактом, что в XIX веке границы империи расширились с беспрецедентной скоростью, включив новые группы населения, которые (особенно, номадические) были отмечены как общества, далекие от достижения гражданственности. Великие реформы и появление земства не коснулись Центральной Азии, Кавказа и части других регионов империи. Они прошли в основном только в европейской части России.

Моррисон пишет, что если рассматривать процессы колонизации и сравнивать Британскую, Французскую империю с Российской, то можно найти много параллелей. Европейские империи имели определенные амбициозные идеи ассимиляции колоний, но не смогли (за редким исключением) преодолеть демографические, политические, географические и культурные барьеры. Российская империя имела огромные территории, расстояния и нерусское население, ассимилировать которое было весьма затруднительно. Даже русские либералы в XIX веке считали, что идея внедрения равных гражданских прав на «азиатской» части империи будет затруднительна из-за «культурных различий» и «неразвитости» данных территорий.

Приверженность российского империализма к идее ассимиляции можно считать преувеличенной. Это были нереализованные амбиции. Переселение, восстания 1916 года и неудачи туркестанских мусульман-большевиков установить свою автономию только подтвердили это позже. В воображаемой имперской политике России Центральная Азия считалась землей, невозможной к ассимиляции. Но Советский Союз был гораздо более амбициозен в своей модернизационной цели и единое гражданство здесь было внедрено сразу.