Народы Евразии оставили после себя удивительные сокровища, способные соперничать с богатствами утонченных оседлых обществ. Многие из этих драгоценных предметов, которые мы видим сегодня в музеях по всему миру, были изготовлены в уникальном зверином стиле из золота, бронзы и серебра. Они служили декоративным, практическим, ритуальным и духовным целям и широко обменивались по континентальным торговым путям. В этом интервью доктор Петя Андреева из Школы дизайна Парсонс в Нью-Йорке рассказала о некоторых результатах своего исследования декоративного и погребального искусства Евразии.

Decorative and Funerary Art of Eurasia. An interview with Petya Andreeva

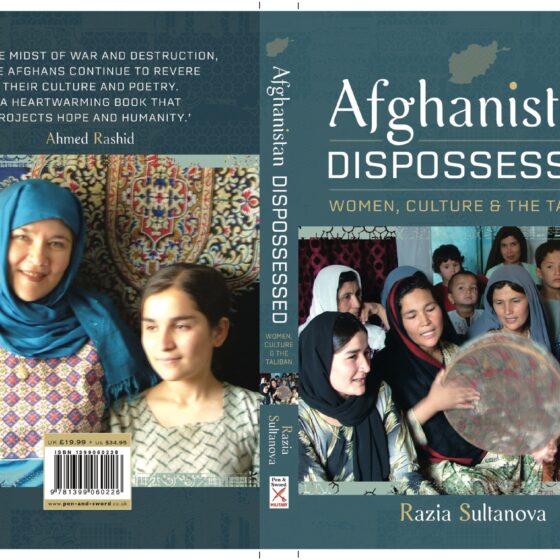

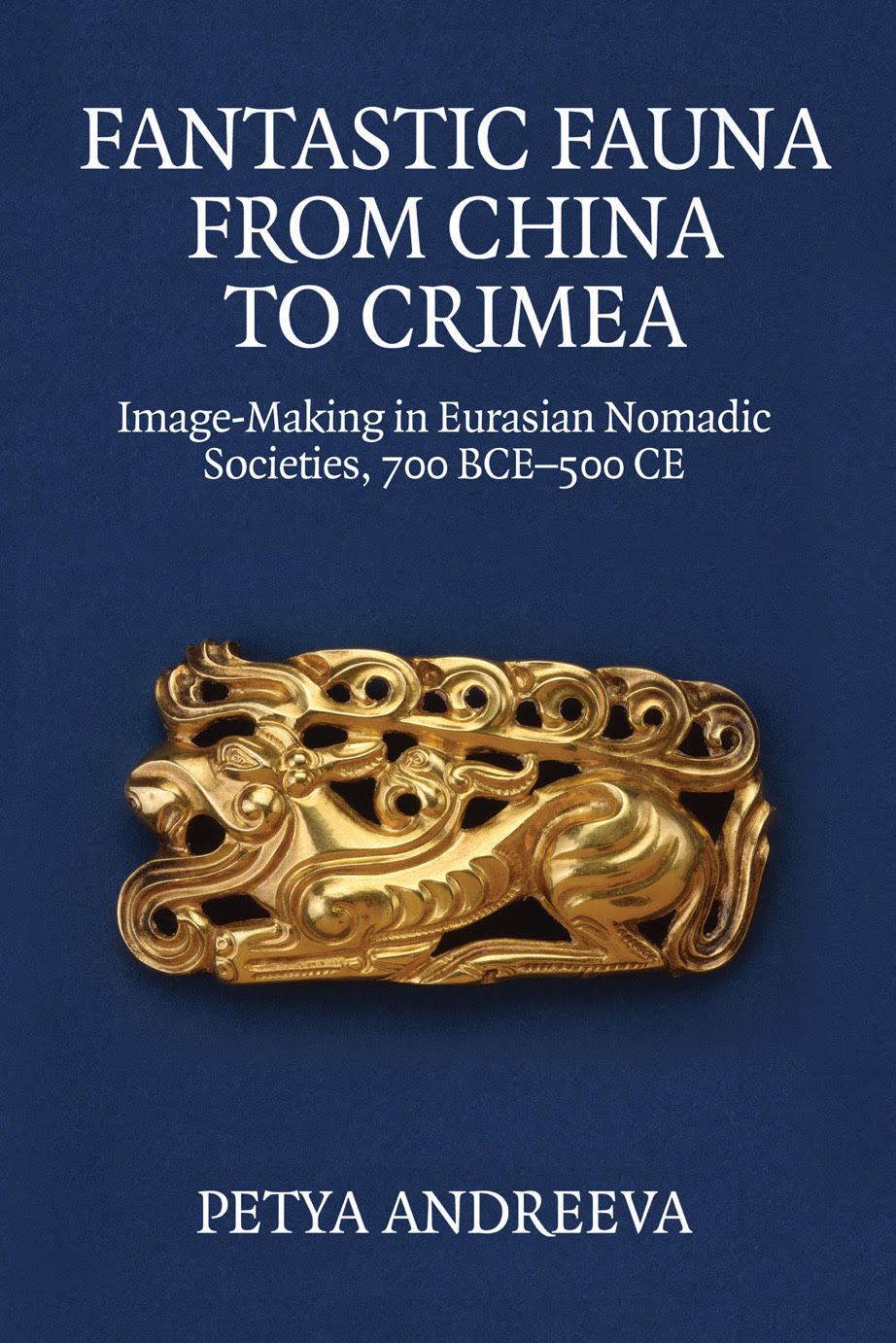

Петя Андреева – доцент кафедры азиатского искусства и истории дизайна, Школа дизайна Парсонc, Новая школа. Ее будущая книга под названием Fantastic Fauna from China to Crimea: Image-Making in Eurasian Nomadic Societies, 700 BCE-500 CE будет опубликована издательством Edinburgh University Press в марте 2024 года. Профессор Андреева имеет широкие исследовательские интересы, в их числе – погребальное искусство в Китае и Внутренней Азии, искусство Шелкового пути, материальная культура кочевников, искусство советской Центральной Азии и мировой истории орнамента. Ее особенно интересует демонстрация портативной роскоши и формирование коллективной памяти в кочевых сообществах вдоль проницаемых границ оседлых империй (Китай, Персия и Греция). Ее исследование направлено на то, чтобы бросить вызов евроцентристским нарративам в изучении декоративного и погребального искусства. Родом из Болгарии, она свободно говорит на мандаринском, болгарском, русском языках и на рабочем уровне владеет японским и монгольским языками.

Декоративное искусство кочевых народов Евразии — большой предмет для изучения. Возвращаясь к истокам этого искусства, что, по вашему мнению, привело к его развитию и появлению любви к изысканным украшениям, учитывая, что кочевые люди вели простой образ жизни и должны были много путешествовать?

Это действительно важный вопрос. Вопреки традиционным нарративам, подчеркивающим «монументальность» оседлых империй (дворцы, большие барельефы и т. д.), ранние скотоводческие общества оставили после себя многочисленные сокровища, не уступающие сокровищам их оседлых соседей. Большинство этих ценных предметов украшено рисунками, вдохновленными образами животных, составленными из разных частей, – то, что я называю зооморфными соединениями. Это очень концептуальные образы, которые мы иногда упускаем из виду, поскольку склонны сосредотачиваться на большом количестве золота, найденного в гробницах и кладах кочевников. В степных изображениях часто можно встретить фигуру животного, сочетающую в себе рога оленя, клювы хищника, кошачью гриву и морду волка — все это искусно изображено на золотых поверхностях с помощью литья, ковки, пайки и ряда других сложных техник. Виды, как правило, представляются метонимически, а затем сливаются вместе, получающиеся фигуры животных переворачиваются концептуально интересными способами, которые мы обычно не встречали где-либо еще в древнем мире.

В своей работе я утверждаю, что эти противоречивые изображения животных были вдохновлены как политическими, так и экологическими факторами, исходящими из контакта кочевников с разнообразными экосистемами и их тревогой по поводу необъяснимых капризов природы. Экологические проблемы привели к экономическим проблемам, которые в обществе крупных и соперничающих кочевых союзов ставили под угрозу положение суперэлиты (то, что я называю «элитным ядром»). В результате воздействия различных экологических условий (по крайней мере, раз в полгода) кочевники начали визуализировать фауну, от которой критически зависела их жизнь, как постоянно меняющуюся, отсюда и гибридные, неустойчивые фигуры, с которыми мы сталкиваемся в так называемом «зверином стиле» степи. Евразийские кочевники до сих пор редко встречаются в теоретических рассуждениях о концепциях дизайна, но их образная система была невероятно интригующей, сложной и очень показательной, как изменение климата и политическая нестабильность могут повлиять на творческие продукты людей.

В пятитысячеверстной евразийской степной сети мы находим большое количество изделий из металла, в основном из золота и бронзы (реже серебра), а также изделия из войлока и тканей. Тщательно расставленные, эти предметы дают нам лучшее представление о кураторской и декоративной схеме погребального пространства, а не просто беглый взгляд на отдельные объекты. Мы часто встречаем изображения одного и того же гибридного животного тела на нательных украшениях и тканях, покрывающих пол гробницы, как в пазырыкской культуре Алтая — например, птичьи головы, исходящие из оленьих рогов, являются особенно повсеместным мотивом. Узоры в зверином стиле были легко переносимыми и податливыми, поэтому мы встречаем их на изделиях из металла, дерева, резьбы по кости, войлоке и других материалах, соответствующих кочевому образу жизни.

Алтай, Южная Сибирь. Четвертый век до нашей эры.

5-3 вв до н.э.

Большинство кочевых сокровищ содержат переносимые предметы большой ценности, поэтому многие из них использовались в жизни обитателя гробницы в качестве оплаты для безопасного проезда, в стратегических коммерческих сделках с оседлыми соседями, такими как Китай, или как символ политического влияния в рамках многосоставного кочевого союза. Но однажды помещенные внутри гробницы и приложенные к телу умершего, они вступают в новый жизненный цикл и берут на себя новые функции. Это означает, что то, что мы часто называем «декоративным искусством», могло также выполнять другие важные роли в принятии политических и экономических решений в кочевых обществах. Во время погребения тело усопшего вельможи и, возможно, некоторые части кургана выставлялись на обозрение взволнованной и, возможно, сильно разделенной публики из представителей разных кланов – так что кураторский подход к пространству и украшения имели первостепенное значение. Сверкающее золото увидели бы как союзники, так и потенциальные соперники покойного лидера как раз в тот момент, когда в относительно нестабильной конфедерации образовывался новый вакуум власти. И, в конце концов, свободное владение этим сложным визуальным языком становилось политическим инструментом, используемым очень небольшим элитным ядром для определения своей роли в некрепком союзе различных кочевых групп. Это также помогало элите создать коллективные связи в довольно нестабильных кочевых конфедерациях.

В нашем воображении мы в основном думаем о скифских сокровищах и зверином стиле, когда мы думаем о роскоши и украшениях евразийских кочевников. Не могли бы вы рассказать подробнее, что произошло потом и как это искусство развивалось дальше?

Звериный стиль процветал в гораздо более широком географическом, культурном и временном масштабе, чем можно было бы ожидать. Он был поистине вездесущ во всех культурных сферах как степи, так и прилегающих к ней областей, от границ Китая до Венгерской равнины. Действительно, так называемых скифов часто называют главными создателями и носителями традиции звериного стиля. Но здесь стоит упомянуть несколько предостережений. Хотя термин «скиф» сохраняет некоторую полезность как категория, сам по себе он стал чем-то вроде зонтичного экзонима, часто произвольно применяемого к ряду этнически или культурно не связанных кочевых групп в евразийской степи. Мы часто думаем о сибирской коллекции Петра Великого в Государственном Эрмитаже как о классических образцах «скифского искусства», хотя предметы не имеют происхождения и попали в царскую коллекцию из разграбленных сибирских гробниц в то время, когда грабежи и незаконные раскопки были особенно частыми на юге России. Понтийских скифских гробниц, подходящих под описание Геродота, конечно, великое множество, многие из которых находятся в Восточной и Центральной Украине. Из-за интенсивных греко-скифских взаимодействий в этом регионе мы видим отход от зооморфизма и более высокую склонность к изображению человеческих фигур в этих кочевнических произведениях.

Но хотя мы в основном связываем дизайн в анималистическом стиле с евразийскими кочевниками — будь то скифы, хунну, дунху, сарматы и т. д., верно и то, что эти вдохновленные животными дизайны проникли через пористые границы соседних оседлых империй, таких как Китай и Персия. Это очень важно, потому что слишком долго кочевники рассматривались как пассивные получатели «просвещенных» традиций и изобретений Китая, Персии и Греции или как простые посредники между этими империями. Теперь мы знаем, что предметы в степном стиле проникли в аристократические гробницы в крупных евразийских империях, чьи собственные элиты хотели продемонстрировать свое мирское и доступ к самым «непобедимым» владениям. Таким образом, хотя и греки, и китайцы продолжали навешивать ярлыки «варваров» в своих текстовых ссылках на кочевого Другого, их погребальные и коммерческие практики говорят совсем о другом. Демонстрация кочевого золота, если оно не затмевало местное, была новым токеном, определяющим статус. Вот почему мы видим бляшки и пряжки в кочевом стиле вплоть до гробницы царя Намвьет в Южном Китае и до китайского аванпоста Леланг на территории современной Северной Кореи во 2 веке до н.э.

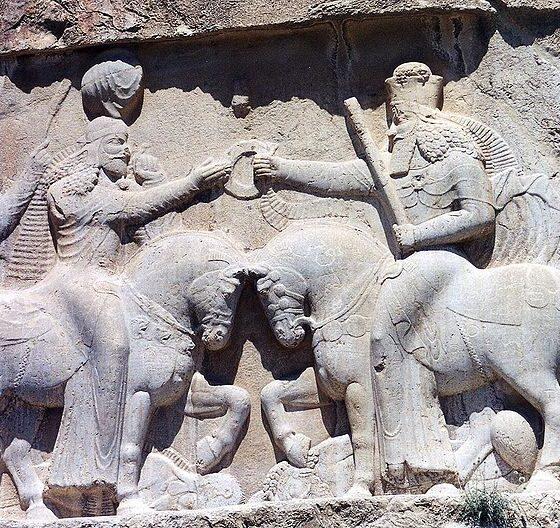

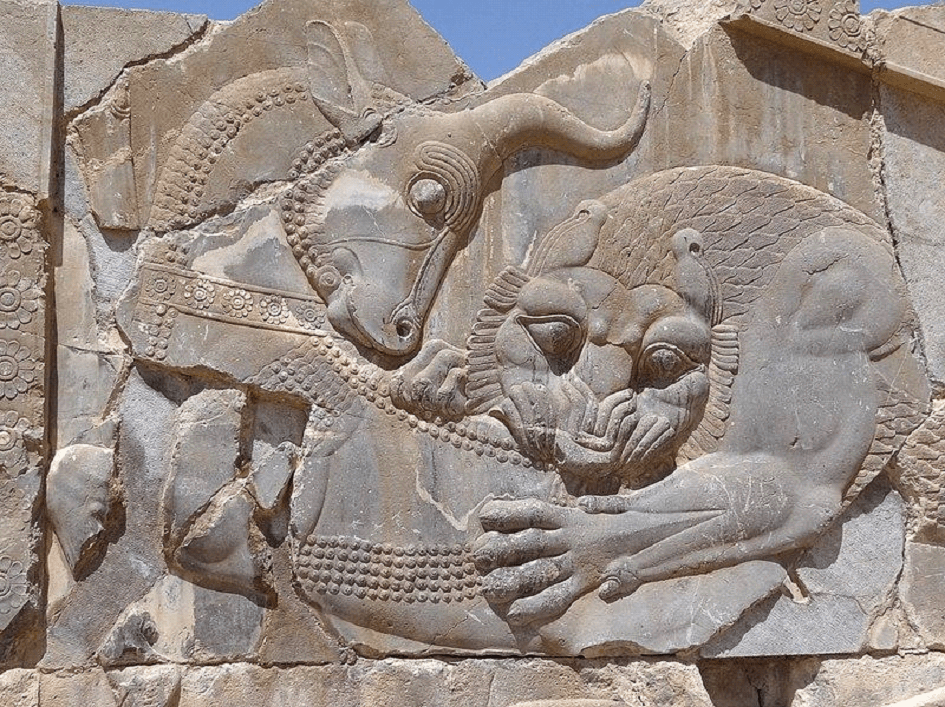

В моей книге я изучаю политику, стоящую за принятием таких мотивов и объектов в обществах, которые по большей части считали себя врагами степных кочевников или считали себя более развитыми по отношению к ним. Я иду еще дальше и предполагаю, что величественные сооружения в ахеменидской Персии, такие как дворец Ападана в Персеполе, содержат сцены сражений животных, которые могли быть вдохновлены скифским и сакским декором и могли быть связаны с кочевым трудом. Конечно, это имеет смысл, учитывая поражения персов от скифов (записанные Геродотом), а также учитывая всех скифских пленных, взятых Дарием. Персы как бы «разграничили» звериный стиль в величии персидского рельефа: звериный стиль должен был обозначать контроль над «варварским Другим», но он не занимал достаточно заметного места, чтобы затмить величие местного формата. Эту визуальную и политическую стратегию я называю «управляемой инаковостью». Визуальные ссылки на Кочевого Другого были полезными политическими инструментами, пока они были вписаны в монументальный местный формат.

Посмотреть виртуальную галерею пермского искусства можно здесь:

https://www.perm-animal-style.ru/english/

И, наконец, продолжительность жизни звериного стиля была намного дольше, чем предполагалось ранее. Мы видим следы кочевого дизайна железного века в более поздние периоды, в том числе некоторое количество золота Тибетской империи в 7-м и 8-м веках — недавно раскопанные образцы тибетского золота происходят из округа Дулан в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Поселения коми и удмуртов в Западной Сибири и на Уральской низменности также дали несколько замечательных примеров возможных «ответвлений» звериного стиля железного века (известного в русской литературе как «пермский звериный стиль»), большинство из которых датируется между 5 в. по 10 век. Я бы сказала, что в период Великого переселения народов эти пермские мотивы проникли в Северную Европу и, таким образом, позже появляются в переплетенных рисунках германских племен.

Моя последняя работа касалась еще более позднего возрождения «звериного стиля». В самом западном сегменте монгольской империи возвращение к давно забытому звериному стилю могло быть политически мотивировано. Монголы Золотой Орды столкнулись с задачей примирить две различные идентичности — мирского, проницательного торгового партнера и законного преемника непрерывных многовековых кочевых традиций. Поэтому неудивительно, что некоторые древние рисунки в зверином стиле занимают видное место в искусстве Золотой Орды, центром которой были западные степи.

Торговля, очевидно, была важным фактором в обмене товарами — не могли бы вы рассказать нам немного больше, как торговля влияла на стоимость этих товаров?

Да, торговля, безусловно, была важным фактором в распространении анималистического искусства (и дизайна). Мы можем выделить несколько «горячих точек торговли» на этом степном маршруте, который был предшественником более широко известной сети «Шелковый путь». На западном конце были торговые взаимодействия между греками и скифами (а позже и сарматами). Об этом свидетельствуют разнообразные описи царских скифских гробниц в Крыму. Геродот называл такие города, как Ольвия и Херсонес, а на самом деле большая часть Боспорского царства была сосредоточена вокруг Крыма, как стратегические торговые центры и очаги межкультурных встреч. Археологические данные подтверждают это. На самом восточном конце степного пути Китаю удалось вложить значительные средства во все более прибыльный кочевой рынок, начиная примерно с 4 века до н.э., еще до появления первой кочевой империи (хунну). Есть текстовые записи, говорящие нам, что Первый император Цинь даже наградил скотовода в северном Китае, за то, что тот способствовал торговле с кочевниками Жун. Мы знаем, что китайские имперские мастерские начали производить изделия из золота в зверином стиле и экспортировать их на кочевой рынок, а взамен получали ценный домашний скот. Ранее я предполагала, что Китай был, вероятно, единственным влиятельным игроком в Евразии примерно в 5-3 веках до н.э., который действительно увидел и осознал огромный потенциал кочевого рынка. Как им это удалось, — более сложный вопрос, который я исследую в своей книге, но одной из основных причин может быть тот факт, что китайское искусство с самого начала было полностью зооморфным, а также зависело от абстрактных и составных изображений животных. Другими словами, китайские мастера были готовы принять зооморфизм кочевой клиентуры в большей степени, чем персы и греки, чьи концепции дизайна гораздо больше зависели от человеческих фигур и нарративов.

Есть ли в этих украшениях какой-то духовный смысл? Связаны ли они с какими-то древними верованиями?

Несколько новаторских исследований действительно предположили, что появление определенных мотивов дизайна, а именно рога северного оленя в Южной Сибири, могло быть вдохновлено шаманскими практиками. Шаманизм часто является доминирующим объяснением артистических новшеств древних обществ Сибири и Монголии. Я, конечно, считаю, что в этих интерпретациях есть смысл, и не отвергаю поиск «смысла» за этими животными мотивами. Но меня больше интересует функция (а не смысл) дизайна в анималистическом стиле. Так как я больше беру «макро» перспективу в своих исследованиях, я изучаю огромное географическое и культурное пространство, населенное множеством разнообразных кочевых обществ. Должна быть причина невероятной распространенности и долговечности некоторых дизайнерских идиом (например, зооморфного соединения) — как тропы, такие как рога птицы и оленя, так быстро перемещаются с северной китайской периферии в восточную и центральную Европу? Маловероятно, чтобы этот мотив означал одно и то же в каждой отдельной микрозоне на евразийском степном пути. Итак, обратимся к другому вопросу: могло ли быть так, что эти зооморфные узоры выполняли одинаковую функцию во всех этих различных кочевых конфедерациях, у которых были общие политические и экологические интересы? Образы животных, о которых идет речь, представляют собой альтернативную, искаженную версию экологической реальности. В них представлены фрагментированные, расчлененные и реконфигурированные тела животных, которые основаны на характерных анатомических частях различных реальных зверей — от оленей до диких коз, снежных барсов и так далее. Эта нестабильная анатомия, если можно так выразиться, указывает на очень специфическую реакцию на изменения в окружающей среде, в том числе на экологические сдвиги, большие, чем просто модели сезонной миграции, которые имели глубокие последствия для многих кочевников. С помощью этой идиосинкразической системы образов кочевники визуализировали альтернативную и более управляемую экологическую систему, которая была в их распоряжении и милости. Возможно, это был механизм адаптирования, который позволял им справляться с реальными экологическими и политическими проблемами. Посмотрите, например, на так называемого Золотого человека Иссыка в Казахстане или не менее внушающую благоговейный трепет Золотую женщину Таксая. Такие воинские доспехи состоят из тысяч тщательно продуманных золотых украшений, большинство из которых выполнено в зверином стиле. Владелец считался хозяином этой недавно сформированной фантастической биоты, и это помогало им подтвердить свою легитимность перед впечатлительной аудиторией. Короче говоря, изображения животных были гораздо больше, чем просто духовные символы или тотемы, они также выступали в качестве важных политических инструментов в установлении легитимности лидера. Образ стал практикой, через которую можно было передать важные политические сообщения зрителям захоронения, превратившегося в спектакль.

Не могли бы вы рассказать нам о погребальном искусстве Китая и Внутренней Азии? Какие предметы обычно отправлялись в гробницу и почему?

Я начала свою научную карьеру как китаевед и продолжаю работать в области центральноазиатских и ранних китаеведческих исследований. Я приобрела много ценных навыков благодаря своему обширному китаеведческому образованию, и мой интерес к Центральной Азии начался в аспирантуре, где мои профессора вдохновили меня начать изучение отношений Китая с его соседями и дальними торговыми партнерами, включая степняков на его границе, которые китайцы тексты часто называют варварами. Ранние китайские хроники, как правило, являются наиболее подробными источниками, хотя и не всегда надежными или детализированными, в их этнографии степных народов. Как я упоминала ранее, мне было любопытно узнать, почему мы часто находим бляшки в виде животных в описях ранних китайских гробниц.

В бронзовом веке в китайских погребениях бронзовые ритуальные сосуды являются изюминкой инвентаря. В четвертом и третьем веках до нашей эры многие бронзовщики также приобрели навыки ювелирного дела (в Бэйканцуне недалеко от Сианя), и есть раскопанная гробница китайского бронзового литейщика из Воюющих царств, который был похоронен вместе с инструментами и матрицами для производства как предметов в стиле кочующих животных, так и китайских ритуальных изделий из бронзы. Китайские захоронения династии Хань (3 в. до н. э. – 3 в. н. э.) охватывают более разнообразный репертуар. У них, как правило, есть сложные настенные программы с космологическими проводниками душ, сценами процессий в сопровождении животных, конфуцианскими и даосскими повествованиями, а также множеством изображений. Некоторые члены императорской семьи носили чрезвычайно редкие и роскошные «нефритовые костюмы» — погребальные одежды, сделанные из сотен мелких кусочков нефрита, соединенных золотой проволокой или шелковой нитью. Это роскошное личное украшение чем-то напоминает золотые одеяния мужчин и женщин Казахстана.

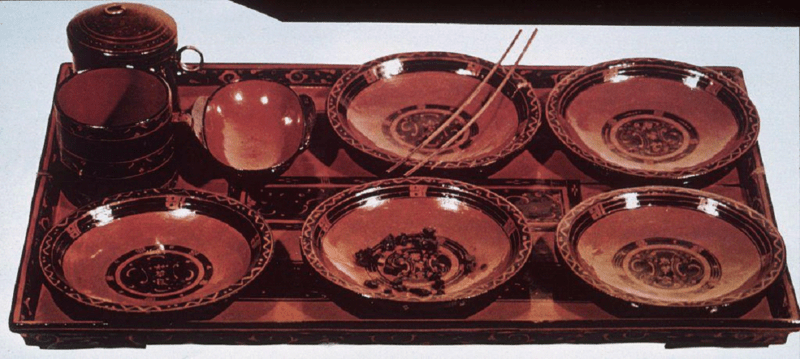

Китайские гробницы династии Хань, как правило, также имеют курильницы в форме горы, бронзовые зеркала, лакированные предметы, духовные предметы «минци» (архитектурные модели, фигурки танцоров, акробатов, слуг и т. д.). Большое количество расписного шелка было также найдено в захоронениях династии Хань, и моя самая любимая гробница для преподавания и изучения — это знаменитый погребальный могильник Мавандуй дворянки Дай и ее семьи. Лак, шелк и парча, найденные здесь, действительно первоклассного качества и указывают на то, как аристократы в Китае визуализировали и «царственно обеспечивали» свою загробную жизнь. Здесь были обнаружены пищевые сосуды и даже палочки для еды, а также косметические ящички — все из лака.

Еще более интересным является появление лака, бронзовых зеркал и другого китайского импорта в гробницах представителей элиты хунну к северу от китайской границы. Понятно, что дипломатические подарки и интенсивная торговля определили довольно бурные отношения между двумя образованиями. В целом, меня очень впечатляет прагматическая взаимосвязь, которая существовала между Китаем и его северными соседями — различными степными группами, которые стали растущей угрозой гегемонии Китая в Северной Азии.

Ваша будущая книга называется Fantastic Fauna from China to Crimea: Image-Making in Eurasian Nomadic Societies, 700 BCE-500 CE. («Фантастическая фауна от Китая до Крыма: создание образов в кочевых обществах Евразии, 700 г. до н. э. — 500 г. н. э.»). Не могли бы вы рассказать нам об этом исследовании?

Я очень рада, что моя первая монография уже находится в печати в издательстве Эдинбургского университета и должна быть опубликована в марте 2024 года. Книга основана на моей диссертации и исследует сотни объектов из каждой микрозоны на евразийском степном маршруте и рядом с ним: Монголо-маньчжурские пастбища, Южная Сибирь, север Корейского полуострова, казахские степи, Уральская низменность, Северный Кавказ, Крым и части Венгерской равнины. Главный аргумент в книге заключается в том, что из-за опасений по поводу политической легитимности элитное ядро в каждом кочевом союзе — от понтийских скифов и сарматов до хунну — принимало дизайн в стиле животных как свою де-факто визуальную риторику, чтобы выстроить коллективные узы в политических союзах, которые в противном случае были бы некрепкими, построенными не вокруг этнических связей, а, скорее, вокруг общих геополитических целей и врагов. Я также пытаюсь понять, почему и как звериный стиль проник в эстетические системы оседлых империй, таких как Китай и Персия. Геополитические враги степных кочевников неизменно считали их «другими», но они также все чаще признавались достойными противниками и потенциальными торговыми партнерами, с которыми необходимо было взаимодействовать влиятельным игрокам, таким как Китай, если они хотели расширить свое экономическое влияние в Евразии. Меня интересуют визуальные и материальные проявления этого вынужденного симбиоза, который так и не привел к подлинной взаимности, но в значительной степени сформировал политический ландшафт в Центральной Евразии. Мой второй вопрос в книге вдохновлен одним из моих академических кумиров — Эрнстом Гомбрихом: я очарована психологией и логистикой создания изображений. Меня особенно интересуют факторы, способствующие абстракции. В какой момент дизайн становится «абстрактным» или «полуабстрактным»? Образы ранних кочевников не полностью охватывают абстракцию и не полностью оторваны от экологической реальности, даже если они представляют собой сфабрикованные гибриды. Это резко меняется с появлением более поздней и более могущественной кочевой конфедерации — хунну, которые были на пути к формированию первой в истории кочевой империи и нуждались в более стандартизированных проектах, чтобы сделать их более понятными для различных торговых партнеров и соперников во все более глобальной Евразии. Итак, в книге я также связываю абстракцию с политическими и экономическими задачами.

Я потратила годы на исследования этого проекта, включая полевые исследования в Казахстане, России, Китае, Монголии, Южной Корее и моей родной стране Болгарии. Для меня было важно иметь возможность просмотреть как можно больше первоисточников из рассматриваемых культурных зон из-за беспрецедентного географического охвата. Поэтому представляемые мной материалы также сочетаются с текстовыми источниками на современном и классическом китайском, японском, русском, монгольском и болгарском языках.

Какое наследие оставило нам сегодня это декоративно-погребальное искусство? Видим ли мы его в современном искусстве или коммерческих товарах, моде, ювелирных изделиях или мебели?

Я очень ценю этот вопрос, потому что слишком часто искусство древних обществ рассматривается в историческом вакууме, как оторванное от современного развития, тогда как на самом деле оно представляет собой важную предшествующую фазу и ценные уроки для современных обществ. Это особенно верно в отношении кочевников-скотоводов, чей образ жизни, безусловно, может внести свой вклад в наши нынешние разговоры об устойчивости и усилиях по борьбе с изменением климата. Кроме того, отношения между образами, политикой и созданной коллективной памятью в этих древних кочевнических конфедерациях весьма актуальны для современных дискурсов о национализме, границах и межкультурном обмене.

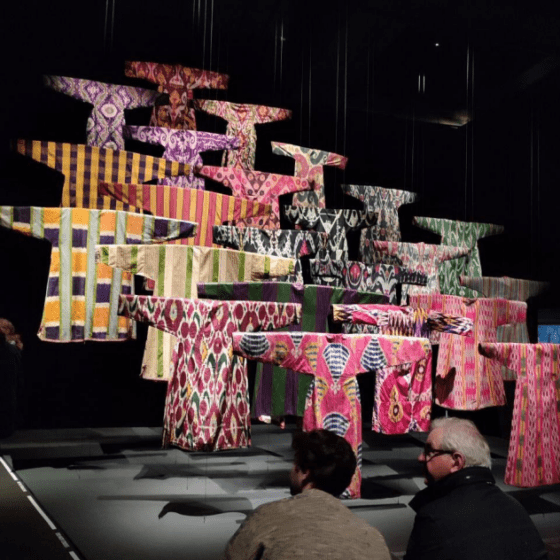

Следы искусства звериного стиля сохранились до наших дней. Мы, безусловно, видим зависимость от метонимически переданных тел животных в текстильном производстве большей части Кыргызстана, Казахстана, некоторых частей Синьцзяна и Монголии сегодня. Я имею в виду войлок «шырдак» и «ала кыиз», которые можно найти на многих базарах Центральной Азии. Производство этих сшитых и цветных войлоков — очень трудоемкий коллективный процесс, и навыки, лежащие в основе этих жизненных практик, обычно передаются от матери к дочери. На многих из этих традиционных войлоков изображены абстрактные рога оленя, которые, что интересно, можно найти на большей части пазырыкского текстильного корпуса из Горного Алтая вплоть до 4 века до н.э. Ясно, что эта склонность изображать животных через их рога, клювы, рога или другие репрезентативные части тела (своего рода «синекдоха») восходит к классическому периоду анималистического стиля.

Сейчас в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Мне также вспоминается, как в последние несколько лет в казахстанской моде интерпретируется дизайн в стиле животных. Большое количество замечательных дизайнеров из Казахстана переняли отсылки к древним кочевым мотивам в своих интерпретациях «национального костюма», включающего рога оленя, козлов и другие мотивы, вдохновленные животными, через современную призму, а также рисунки из традиционные манипуляции с войлоком и мехом. Вряд ли можно не заметить знаменитых Золотых мужчин (и женщин) Казахстана. С 1969 года в различных частях Казахстана было раскопано не менее шести таких фигур. Многие современные силуэты в моде от кутюр в стране вдохновлены этой удлиненной и роскошной фигурой золотого человека. Это феноменальное открытие настолько укоренилось в коллективном сознании казахстанцев, что можно было бы даже найти статую Золотого человека, стоящего на крылатом льве перед посольством Казахстана в Вашингтоне (вместе с ее аналогом на площади Республики в Алматы).