Пока Россия воюет в Украине, страны Центральной Азии стараются решить несколько проблем одновременно – установить какой-то нейтралитет, но вместе с тем пытаться не допустить резкого разрыва прежних связей. Если в каких-то сферах, особенно культурных, влияние России действительно снижается, то, напротив, в других, особенно экономических, все еще остается существенным. В частности, объемы торговли между Россией и республиками региона показывают рост. Переводы центральноазиатских мигрантов, работающих в России, также не демонстрируют резкое падение объемов.

Но можно ли развивать экономические связи с Россией без укрепления политических, общих с ней структур? До недавнего времени это казалось невозможным. Но мы видим здесь важные изменения.

Это деполитизация Евразийского экономического союза, упадок ОДКБ, как и СНГ, которые в регионе все больше рассматриваются как не очень нужные им организации, даже технический выход из которых, наверное, не очень-то целесообразен. Активные и практические шаги по дистанцированию от России делаются в плане поиска альтернативной транспортной и энергетической инфраструктуры. Здесь Казахстан и Узбекистан предпринимают шаги по налаживанию связей с другими партнерами для обеспечения экспорта своей продукции и более безопасного и стабильного импорта.

Процесс региональной интеграции с Россией, скорее всего, нарушен, и что интересно, возникает новая оптика – оптика деколонизации, идентичности, общих корней, которая помогает сконцентрировать региональную интеграцию в рамках более тесного круга стран Центральной Азии. Стоя на прочных основах региональной идентичности, страны могут более охотно идти на интеграцию, которая все-таки предполагает готовность делиться частью своего суверенитета.

Как меняется влияние России в Центральной Азии? Какие альтернативные маршруты экспорта и импорта есть у стран Центральной Азии? Какие шаги для этого предпринимает Казахстан и Узбекистан? Как внешняя политика влияет на внутреннюю? И как меняются запросы у общества в странах региона? На эти вопросы отвечает наш гость, преподаватель Университета КИМЭП Ныгмет Ибадильдин.

Ныгмет Ибадильдин, Университет КИМЭП. Ассистант-профессор. PhD в области политологии и международных отношений, Университет Тампере, Финляндия

Научно-исследовательские интересы:

Региональные исследования; управление природными ресурсами; политическая экономия Казахстана; исследования по развитию

Избранные публикации:

1) Ibadildin, N. (2012). Role of institutions in Kazakhstan in combating the resource curse: Transition from the Soviet legacy to something else. London: Lambert Academic Publishing

2) Ibadildin, N. (2009). “Oil and Authoritarianism in Kazakhstan”, in Ostrov, B. (Ed.) From Silk Road to Oil Slick: Kazakhstan Reemergence to Modernity. Norwalk: EastBridge

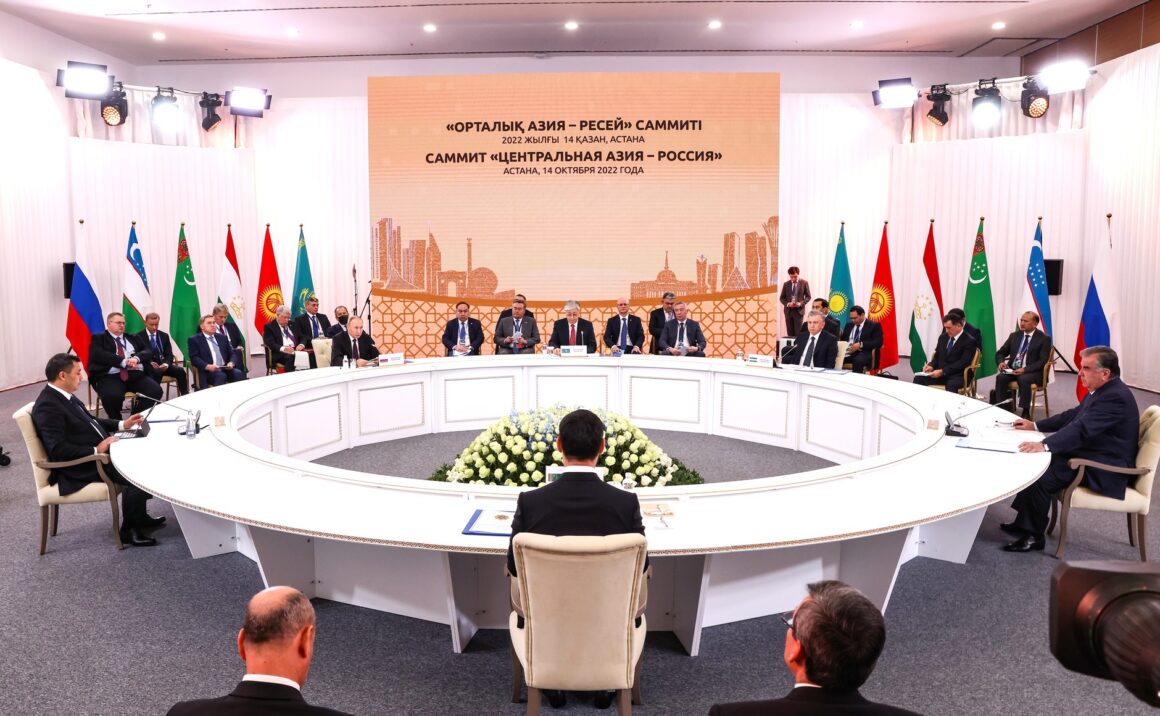

По мере продолжения и углубления конфликта в Украине возникает все больше вопросов относительно будущего мироустройства. Особенно большие дискуссии идут по судьбе многосторонних организаций, где локомотивом выступает Россия. В частности, про будущее Евразийского экономического союза идут споры. Есть оценки того, что ЕАЭС неизбежно будет терять свою привлекательность и постепенно вовсе исчезнет как международная организация. Конечно, есть и противоположные оценки. Как вы оцениваете перспективы ЕАЭС? Есть ли какие-то данные по торговле внутри блока в этом году?

Понятно, что у России сейчас огромные проблемы. И она основной член Евразийского экономического союза. Казахстану выйти из этого союза очень сложно юридически. Для этого требуется извещение членов и в общем достаточно сложная процедура. Я не думаю, что Казахстан предпримет какие-то быстрые и твердые шаги по выходу из этого союза по многим причинам. Первое – это юридически достаточно сложно. Второе – Россия в любом случае остается в разы больше Казахстана, даже при ее поражении в Украине, которое скорее всего в любом случае произойдет, я так думаю. Мне кажется, у Казахстана дистанцирование от России, от ЕАЭС будет происходить, но это будет зависеть от степени автономности самой России. Если в России начнутся какие-то проблемы, когда там уже будет не до ЕАЭС, только тогда, я думаю, Казахстан предпримет какие-то шаги, которые будут достаточно осязаемые, достаточно быстрые. А пока я не уверен, что Казахстан будет выходить из ЕАЭС очень быстро. Это то же самое, как и с Советским Союзом: «все уже разошлись, главный тюремщик ушел, а Казахстан вышел последним».

Дезинтеграцию России обсуждают совершенно серьезно. Если это произойдет, то, конечно, союз (ЕАЭС) автоматически исчезнет. Но я так понимаю, что для России вопрос выживания именно в такой форме, какая она сейчас есть, – основной. Они, наоборот, пытались экспансию организовывать во все стороны. И Евразийский союз – тоже один из вариантов такой экспансии. Но со стороны Казахстана я не ожидаю никаких резких движений.

Есть ли оценки того, как влияет война на экономики стран Центральной Азии. В кыргызских СМИ недавно прошла информация о росте экспорта из КР в Россию некоторых предметов роскоши. То есть это явный реэкспорт, который, скорее всего, нарушает режим санкций, но в то же время выгоден экономике КР. Как вы вообще предлагаете смотреть на потери и приобретения стран ЦА в связи с войной в Украине, притоком релокантов и т.д.?

Потери в любом случае огромные от этой войны, потому что нарушилась логистика. Общее напряжение во всем мире в любом случае очень плохо для бизнеса.

Возьмем две вещи – импорт и экспорт в Россию. Насчет Кыргызстана, наверное, кыргызские коллеги более обстоятельно расскажут, но в любом случае сокращение там российских предприятий может повлиять на кыргызских мигрантов, которые работают в России, людей с двойным гражданством также. Насчет Казахстана – мы очень много импортировали из России. Нефть Казахстана и очень многие транзитные товары, зерно Казахстана также шли через Россию. А в случае нефти трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) россияне несколько раз останавливали по различным причинам и поводам. А для Казахстана экспорт нефти является ключевым. Поэтому война создает огромные риски для Казахстана. И естественно, мы продавали и покупали что-то из Украины, это также влияет на торговлю, на бизнес и это не очень хорошо.

О том, что война создает какие-то возможности, о том, что есть санкционные или подсанкционные серые зоны – это также, конечно, существует. Но опять-таки Казахстан официально открестился от всех подсанкционных сделок. Официальный экспорт, естественно, в Россию вырос, и он вырос во многих странах: и в Турции, и Китае, в Казахстане, Кыргызстане.

Еще раз – Казахстан несколько раз в лице президента заявлял, что поддерживает режим санкций. В то же время очевидно, что Казахстан не может избежать торговли с Россией. Вариант, в котором Иран под санкциями, а ОАЭ служат ключом или воротами в Иран и из Ирана, для Казахстана и стран вокруг России, в какой-то степени, обоснован. То есть те товары, которые 100% нельзя экспортировать – военного назначения, например. Но есть какие-то товары и какие-то доверенности, на которые ответных санкций не последует в отношении Казахстана. Потому что тот же КТК – там акционеры, в том числе и американцы, и проекту нужно же как-то продолжать работать. Российская нефть теперь будет под санкциями, в том числе, а в КТК очень маленькая часть российской нефти все равно существует – они построили перемычку, которая соединяет ее с российскими трубопроводами. В любом случае в Казахстане это вызывает большой общественный резонанс, о том, что какие-то товары россияне пытаются закупать в Казахстане. Они могут быть двойного назначения или напрямую в армию идти. Это все очень очень плохо. Дистанцирование от России включает в себя соблюдение санкций, в том числе.

Понятно, что Россия остается большим рынком. Мое видение – Казахстан постарается формально соблюдать весь санкционный режим, в то же время какие-то местные инициативы возможны, возможна коррупционная составляющая. И естественно, что какие-то моменты будут оговариваться, которые будут вне режима жестких санкций. Еще раз Казахстан со всеми своими обязательствами в отношениях с Россией и обязательствами перед мировым сообществом будет выбирать мировое сообщество, куда, кстати, Россия когда-нибудь вернется в том или ином виде, я надеюсь.

Сегодня в экспертном сообществе можно встретить разные мнения также касательно уровня влияния России в Центральной Азии. Часть специалистов полагает, что в ситуации, когда Украина для России — это уже потерянный актив, Центральная Азия остается, фактически, основной зоной, куда будет направлена внешняя дипломатия Кремля. Другие аналитики констатируют, что влияние России в регионе неизбежно снижается в силу того, что у Москвы уже недостаточно ни финансовых, ни политических ресурсов полноценно заниматься Центральной Азией. Как, по вашему мнению, будет меняться влияние России в регионе в ближайшее время?

Мне кажется, я присоединюсь ко вторым, которые говорят, что оно (влияние России) падает, в силу разных причин. Мне кажется, любая война требует колоссальных ресурсов: материальных, физических, временных. То есть России сейчас будет не до имперских каких-то вещей, я так думаю. Они попытались транслировать свои внутренние проблемы вовне, но такой маленькой победоносной войны не получилось. И распад России обсуждается совершенно серьезно самыми разными людьми. И как и во всех авторитарных режимах, это может произойти без всяких видимых на то извне причин. Это, как черный ящик. Произошло, и мы даже не понимаем, почему произошло. Обрушение происходит очень быстро. В то же время Россия может годами, 10-20 лет, продолжать в таком же режиме санкций, авторитарного реванша, в том числе. О том, что центральная власть в результате слабеет – это тоже в каком-то смысле возможно. Россия в любом случае – империя, и они пытались этим гордиться. Но у империи всегда существует какой-то срок жизни. И на осколках империи то, что появится, – это тоже проблема для всех. Но пока она только обсуждается. Поэтому, мне кажется, России будет не так сильно до Центральной Азии, до Кавказа, потому что там в результате войны появятся новые лидеры, новые массы, у которых совершенно другой опыт. Поэтому все в России будет намного сложнее. Она либо консервируется либо будет распадаться. Всякие такие смелые утверждения в любом случае носят гипотетический характер, но и ответы, примерно, такие же.

Как вы сами сказали, этот процесс – процесс снижения влияния России как империи может длиться и десятилетиями. А если посмотрим на ближайшую перспективу, в следующем году, например, вы видите, что Россия уже меньше будет заниматься Центральной Азией. И почему? Отвлечение на войну – это главная причина? Те эксперты, о которых я говорил, говорят, что Центральная Азия – это последний форпост, где было влияние России. И они будут теперь все силы бросать на то, чтобы удержать это влияние. Какие аргументы здесь мы можем привести?

Понятно, что для России, если выбирать внутреннюю стабильность или экспансию вовне, если рационально подходить к этому, то скорее всего они должны сконцентрироваться на сохранении внутреннего порядка. Российское большинство людей, которое идет там на мобилизацию, понятно, что они запуганы, зомбированы, но дело в том, что российские элиты в результате этого поражения почувствовали и осознали низкую квалификацию центрального аппарата Москвы. Это первое. И второе – мне кажется, вот эти массы после всех этих мобилизаций и смертей могут измениться. И для них утверждение о том, что экспансия в Центральную Азию или сохранение своего влияния, что империя существует, пока она расширяется – мне кажется, им будет просто не до этого. Хотя все равно же ястребы существуют, у которых связь с реальностью только в плане собственного величия. Как только Россия начала нападать на Украину, все эти голоса, Константин Затулин и еще кто-то, они не умолкают ни на секунду.

Мы сегодня несколько раз говорили о том, что Казахстан и страны Центральной Азии пытаются дистанцироваться от России. Наверное, один из таких наиболее ярких эффектов от войны в Украине – это предметный поиск Казахстаном и Узбекистаном альтернативных маршрутов или попытки сформировать альтернативные коридоры и цепочки поставок? Расскажите, пожалуйста, об этих проектах и планах? Как это все реализуется? И насколько высока вероятность того, что мы можем найти такие альтернативные коридоры?

Для казахстанской нефти основной вариант – это присоединиться к Баку-Тбилиси-Джейхан. Но в последние 3 месяца КТК работает. А что будет происходить в России – опять же эта токсичность России так же для Казахстана создает огромные риски. Поэтому присоединиться к Баку-Тбилиси-Джейхан, чтобы это было из Актау, – это все обсуждается. Возможно ли это технологически? Возможно. Финансово – это тоже будет возможно. По-моему, уже было исследование технико-экономического обоснования.

Но построить эту трубу опасно в плане окружающей среды. То есть нефтяная труба на сотни километров – газовая – уже опасна, нефтяная еще опаснее. Она будет проходить по дну Каспия, соответственно там будет выкапываться. Юридический статус Каспийского моря определен, но в то же время прокладка трубы, естественно, потребует консультаций с Россией и с Ираном. Казахстан использует баржи сейчас, так как Каспий достаточно мелководный, поэтому эти баржи и танкеры очень маленькие. То есть это не океанские танкеры. Поэтому трубу в какой-то момент нужно строить.

На юг труба не построится, потому что там Иран. Иран под санкциями живет уже больше 30 лет. И это будет совсем сложно. В сторону Китая труба построена, мощностью 20 млн тонн. И в этой трубе часть российской нефти идет через реверс. А в КТК официально около 66 млн. тонн. И они хотят увеличить ее до 80 млн. тонн, увеличить количество насосных станций. Газовую трубу из региона, из Туркменистана и Узбекистана протянуть в Китай – это достаточно сложно, потому что Китай отказался строить очередную нитку из Туркменистана, потому что они получают газ по “Силе Сибири” из России по огромным скидкам. Строительство ТАПИ, трубопровод через Афганистан в Индию и Пакистане — это тоже на уровне дискуссий только. На фоне России даже Афганистан теперь выглядит приличным. Но торговля с Афганистаном точно будет расти у региона.

Инициатива “Пояс и путь” в любом случае будет продолжаться, несмотря на эти напряжения, торговые войны. Мне кажется, если Китай готов, то все страны Центральной Азии для транзита – они также готовы.

Спасибо.

Мы опять же про дистанцирование от России сейчас поговорили, про какие-то проекты в транспортной, энергетической сферах. А если в целом брать дипломатию, если мы видим, что дистанцирование от России происходит, то в каком направлении мы движемся? Как в целом меняются внешнеполитические приоритеты стран ЦА? Насколько могут быть долгосрочными изменения в сторону Турции, Китая и других игроков?

Наш регион – это в любом случае страны с маленькой экономикой, с не очень большим населением, с не очень большим политическим весом, поэтому они вынуждены быть активны дипломатически. И Казахстан, несмотря на территорию, нефтяные запасы, в любом случае будет искать союзы, альянсы.

Многие считают, что внутрирегиональная солидарность возрастет. Возможно, да. Но я не уверен в этом, потому что все режимы автократические, исключая Кыргызстан в определенной степени. Они с большим трудом идут на какие-то равноправные договора. Для этого требуется давление населения, давление торговых союзов и еще что-то. Поиск каких-то новых патронов в лице Китая, Индии, Турции, США всегда был. То есть я не думаю, что этот разворот в Турцию какой-то кардинальный. Он всегда был, всегда пытались балансировать, пытались искать какие-то противовесы.

Понятно, что кто-то больше зависит от России, кто-то больше от Китая, но выживание таких маленьких стран среди больших подразумевает какую-то гибкость.

Как специалист – какое направление вы бы выделили в качестве наиболее приоритетного и наиболее выгодного для нас? В каком направлении нам двигаться? То есть мы же сейчас, я имею в виду Центральную Азию, Казахстан, мы сейчас обсудили, что ЕАЭС и все, что связано с Россией и ОДКБ — это все уже или угасающие организации, или то, что не очень отвечает нашим интересам. А что отвечает нашим интересам? Куда нам нужно идти?

Мне кажется, внутрирегиональная интеграция в любом случае отвечает общим интересам всего региона, рост внутрирегиональной торговли, хотя бы торговли. Проблема в том, что мы производим примерно одно и то же. Все производят газ, нефть, энергетику, хлопок. И есть проблемы с водой. То есть внутри региона должны быть более осознанные, хозяйственные связи. Любая торговля внутри региона укрепляет данный регион и, естественно, какие-то меры доверия.

Проблема в авторитарных правителях. Любой рост торговли, самостоятельности вызывает опасения с их стороны для их личного политического выживания. Поэтому идеал автократа — это, конечно, автаркия, что Путин, наверное, сейчас продемонстрирует скорее всего. Но это для того, кто собирается жить вечно. В Центральной Азии автократы пытаются соблюдать какие-то приличия. Поэтому, мне кажется, внутрирегиональная интеграция – вопрос по воде будет решаться, вопрос открытия рынков капитала. Это требует достаточно много компромиссов, давления на эти правительства. А автократы же не приемлют давления. Кроме того, без Узбекистана – никуда. Узбекистан трудоизбыточный. Он от России также будет зависеть. Кыргызстан и Таджикистан также сильно ориентированы на Россию из-за потока трудовых мигрантов. Поэтому выход из империи — это проблема не только для самой империи, но и бывших колоний: как начать жить без патрона.

Спасибо, Ныгмет, за интересное мнение про региональную интеграцию. Я с вами полностью согласен. Это, наверное, самое первое направление, куда мы должны двигаться. Вы, в принципе, назвали несколько факторов, которые мешают региональной интеграции в Центральной Азии. Что бы вы посоветовали, какие шаги мы должны делать, чтобы дать новый импульс этому процессу, процессу региональной кооперации в Центральной Азии?

Мне кажется, прямо, сильно сознательно, что-то подгонять будет сложно. Или как-то продвигать, потому что эти страны совсем недавно получили полноценную независимость, и проблема идентичности, самости, национального строительства – она для всех очень важна. Не только политический режим авторитарен, но и в том числе люди должны привыкнуть – это поколенческий, временной вариант – к тому, что никто не будет старшим братом, никто не будет вмешиваться. К тому, что братские, тюркские или иранские – все эти моменты временные. Прежде чем торговать люди хотят определиться, кто они. Вот это проблема идентичности, трайбалистские дела. Просто это подавляется авторитарными способами. Как только сама идентичность будет выстроена, когда общество изменится, тогда торговля возрастет. В любом случае, как вы и говорите, усилия формализовать, институционализировать все эти связи – это обязательно. Вода, энергетика, торговля – это все должно только приветствоваться. Опять-таки идентичность подразумевает свой национальный бизнес. Пока идентичность не выстроена, пока люди чувствуют всю эту постколониальность, свою собственную уязвимость, им будет не до торговли.

Как внешняя политика влияет на внутреннюю? Мы много говорим о том, что война в Украине поднимает национальную идентичность в том же Казахстане. Меняет ли она другие запросы общества на демократизацию, общественное развитие, гражданское общество, как в той же Украине, или, напротив, делает запрос на милитаризацию и сильного правителя?

Сложный вопрос, потому что в отсутствие выборов внешняя политика, ну и Россия это демонстрирует с этой войной, она всегда служит легитимации авторитарного правителя. То есть он тест выборами не проходит, зато он проходит тест на внешнюю состоятельность. Война – она незаконна, начиная со времен второй мировой войны, к счастью. И только оборонительная война признается законной в современных международных отношениях. Любая война и военные действия наказуемы в современной системе международных отношений. Поэтому то, что Россия делает, – это страшный ужас для всех. В Казахстане по крайней мере прежде всего самое большое опасение то, что расставание России с имиджем империи для нас может выйти боком. Россия падает в пропасть, и это очевидно. Если она затягивает всех остальных в эту пропасть, никто на это не подписывался. Поэтому в Казахстане самое главное, чтобы не было никакого вторжения. Приоритет – это суверенность, национальные границы. Это все очень важно.

Казахстан же еще пережил “канды кантар” – события в январе. Они до сих пор – это огромная травма для общества. События в Украине по числу жертв и по накалу январские события в Казахстане увели в какую-то тень. Тем не менее граждане в Казахстане и государство, и политический класс понимают, что какое-то национальное примирение должно произойти. Поэтому я за всю Центральную Азию не могу говорить, потому что все страны разные. У всех свои собственные выборы произошли или будут. И общество в любом случае тоже разное. Но для Казахстана фактор России очень важен. То, что сейчас в России происходит, распад империи в каком-то делириуме вызывает огромные опасения.

Вызывает ли эта война какую-то демократизацию – вряд ли. Вызывет ли это усиление репрессий – я не вижу какой-то прямой связи. Украина, да, 100% будет еще более демократической после победы, потому что будут люди с опытом войны, которые почувствовали собственную самодостаточность. Хотя Украина и так достаточно демократически выбирала местных глав. В России, если люди с оружием, которые имели боевой опыт, вернутся, но это приведет к дикой демократии – войне всех против всех. В Казахстане война – это полный беспорядок всегда и полная неопределенность. Люди хотят определенности. Мы не говорим, что это только стабильность, что люди согласны на все. Но в любом случае угроза военного вторжения и весь этот ужас, который сейчас Украина переживает, это, конечно, для Казахстана ни в коем случае не приемлемо.

Как вы оцениваете предстоящие выборы президента Казахстана? Может, вы можете рассказать, как меняется риторика президента Токаева, которая может отвечать запросам нашего общества? То, о чем мы сегодня говорили, что все-таки растет этот запрос на демократизацию и т.д.

Мне кажется, наше государство в Казахстане чрезвычайно архаично, а общество, наоборот, достаточно динамичное, современное. Оно давным-давно готово к намного более демократическим процедурам, институтам.

Но понятно, общество в Казахстане развивалось параллельно, часто враждебно [по отношению] к государству. Государство было captured state. Семья первого президента страну превратила в собственную игровую площадку. Все было их. Но сама система худо-бедно управлялась. Территория, налоги, силовые органы, монополия на насилие – все это соблюдалось. Но тем не менее это было семейное государство. То, что сейчас Токаев унаследовал, – он же тоже был частью этой системы, поэтому выборы, конечно, совершенно ритуальные, фасадные. Какая-то кампания идет и с его стороны, и со стороны кандидатов. Но они все понимают, что это все фасадные моменты. После изменения Конституции, после референдума надо было формализовать это через выборы. Вот и все.

Токаев, понятно, что он пытается дистанцироваться не только от России, не только от войны, но и от этого “кровавого января”. Но «канды кантар» для Казахстана показал всю хрупкость: уровень насилия, который общество тоже не приемлет со стороны государства, и уровень депрофессионализации элит, которая готова поставить на ставку личное благополучие против существования страны, жизни сограждан и так далее. То есть в Казахстане до сих пор происходит осознание всей глубины кровавого января. Это очень болезненный вопрос, и это я говорю не только за экспертов.

Бюджет у Токаева на выборы, по-моему, больше, чем всех остальных вместе взятых. Теледебатов никаких с его участием, как всегда, нет. То есть это все фасадные, ритуальные дела. О них забудут через день, мне кажется. Там единственное – появилась графа против всех, псомотрим, как люди на нее среагируют. А две женщины-кандидатки – Салтанат Турсынбекова и Каракат Абден – это хорошо. По-моему, Салтанат нацелена на долгую политическую карьеру. Несмотря на ритуальность выборов, она их воспринимает как какой-то трамплин для будущего. Все остальные, мне кажется, не играют роли. Оппозиция никого не выдвинула, историческая оппозиция, которая каждый раз заявляла о своей оппозиционности, – они никого не выдвигали. Но как я уже сказал, общество намного сложнее в Казахстане и оно готово к намного более серьезным и современным формам политического взаимодействия с властями. Но власти архаичны, они имеют огромные привилегии. Но и не готовы расставаться с ними, несмотря на «канды кантар».