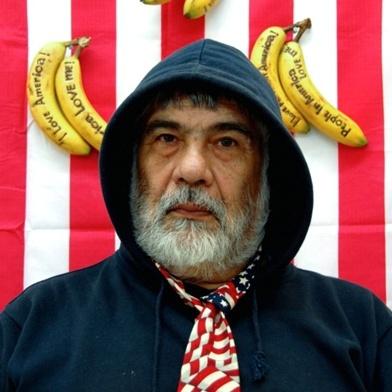

Художник, философ и писатель Вячеслав Ахунов выделяется на художественном ландшафте Центральной Азии. Он создал собственное художественное направление — соцмодернизм, основанное на неприятии советского искусства как части всей тоталитарной системы, контркультурных ценностях и своем личном нравственном выборе. Вячеслав Ахунов использует типичную иконографию социалистической пропаганды советского периода, подрывая господствовавшую тогда идеологию за счет эксплуатации широко распространенных пропагандистских образов.

Вячеслав Ахунов

Родился в 1948 в Оше, Кыргызстан. Живет и работает в Ташкенте.

Вячеслав Ахунов – художник, писатель и философ.Работает в техниках коллажа, живописи, инсталляции, перфоманса, видео, а также является автором многочисленных эссе и романов. С начала 2000-х годов Ахунов стал исследовать возможности новых медиа, в особенности, видео. Его работы подчеркивают парадоксы культурной маргинальности. Он также исследует изменения и проблемы общественного неравенства в собственном регионе, косвенно комментируя развитие коллективной религиозности в некогда светском обществе. Его работы всегда направлены на целостность и личностную ответственность, к какой бы силовой структуре эта личность не принадлежала.

Среди последних выставок художника следует отметить BALAGAN!!!, Берлин (2015), 5-ю Московскую Биеннале (2013), Павильон Центральной Азии на Венецианской Биеннале (2013, 2007, 2005), 1-ю Киевскую биеннале (2012), Documenta (2013), Кассель (2011), Ostalgia, New Museum, Нью-Йорк (2011), Time of the Storytellers, KIASMA, Хельсинки (2007), Биеннале Монреаля (2007) и 1-ю Сингапурскую биеннале (2006). Источник – http://aspangallery.com/ru/artists/akhunov

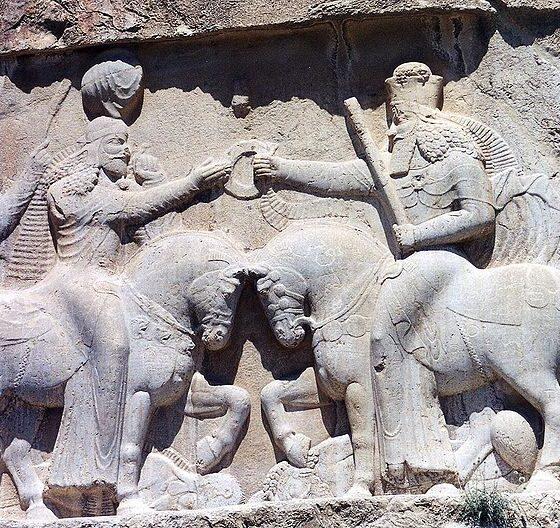

Ваш отец был художником и работал в Южно-Кыргызской археологической партии Академии Наук Киргизии и Вы, кажется, хотели стать археологом. А как так получилось, что рисование и перформанс победили археологию? Или точнее объединили в успешный союз археологию и искусство, это я про проект Ваш «Арт-Хеология СССР». И расскажите про сам проект.

Наша первая квартира в 1951 году: отец работал художником в областном музее, который располагался в историческом здании медресе 15 века, и там под жильё для нашей семьи выделили келью с резным окошечком над дверью. И самые первые воспоминания мои, когда только память формировалась, связаны с этим музеем – детские игры среди музейных экспонатов. Посчастливилось ребенком посидеть на коленях у Академика Алексея Павловича Окладникова и Михаила Евгеньевича Массона, когда они приезжали по своим делам в музей. Они останавливались в нашем барачном доме, вели беседы с отцом, крепко выпивали. В середине 50-х мы жили в одной из пристроек барачного типа на улице Сталина. Тогда и появилось в моей жизни понятие “археологическая экспедиция”.

Отец, Урумбай Ахунов, первый профессиональный художник, член СХ на юге Кыргызстана, организатор художественной жизни, Художественного фонда, в летнее время работал художником в Южно-Кыргызской археологической партии Академии Наук Киргизии, которую возглавлял Юрий Баруздин. Меня, вместе с ровесником, сыном руководителя экспедиции Сашей, брали на полевые работы в Алайскую долину и другие места. В общем, весь процесс работы археологов в поле, вскрытие могильников с древними артефактами проходил на наших, с Сашей, глазах. Первые, очень сильные впечатления от увиденного, и все это – на фоне эпических горных пейзажей с заснеженными хребтами Памира-Алая. Повзрослев, работал в археологической партии, носил дрова, кизяк собирал, в общем истопником был при поварихе. И, конечно, я за всеми происходящими работами внимательно наблюдал – весь процесс работы археологов в поле, вскрытие могильников с древними артефактами не проходил мимо моего внимания. Мечтал, что после окончания школы поступлю в Ташкентский Университет, на археологический факультет к академику Михаилу Евгеньевичу Массону. Через год случилась трагедия – экспедиционная машина потерпела крушение, погибли пятеро членов, в том числе руководитель Юрий Баруздин, его сын Саша, водитель и два студента. Романтическая любовь с археологией оборвалась. Но многое отложилось в памяти, чтобы впоследствии проявиться уже в другом качестве.

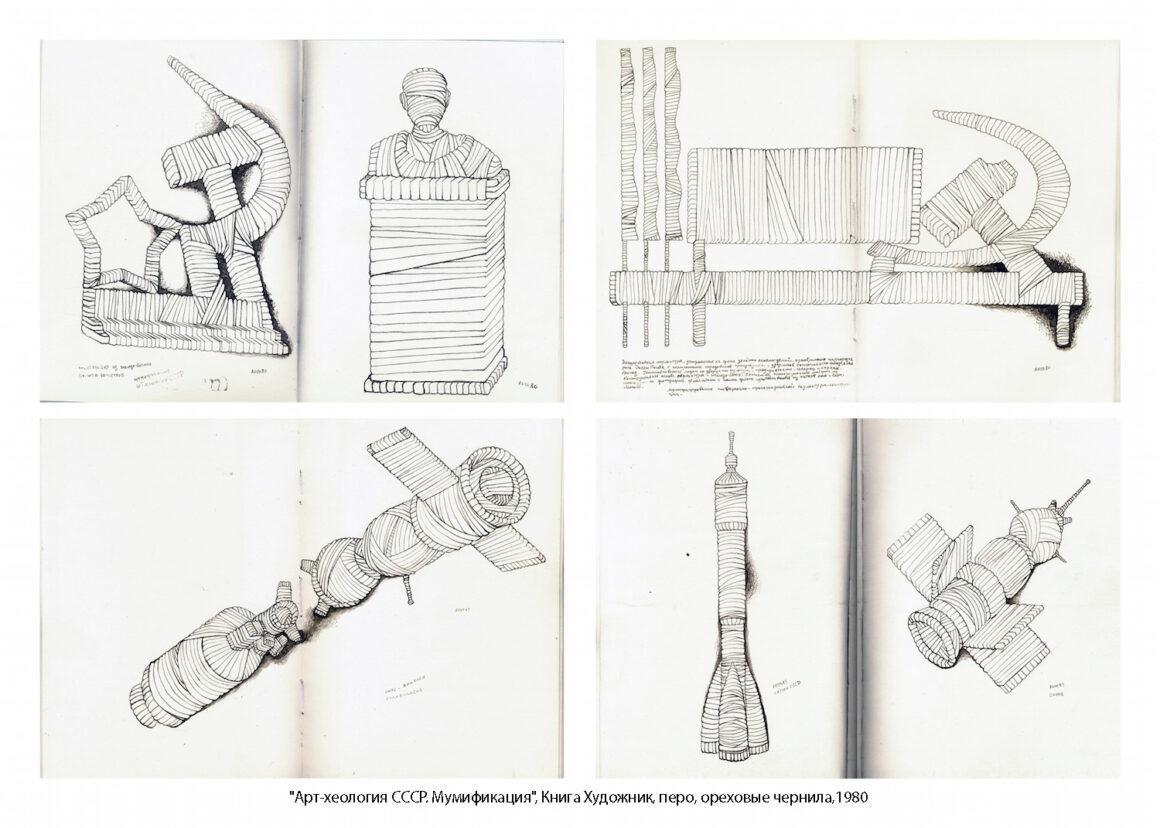

В другом качестве – это проект Арт-Хеология СССР, который не просто какая-то, ни на чем не основанная фантазия. Подтолкнула к созданию этого проекта поэма Роберта Рождественского «Письмо в ХХХ век», 1963 года и название книги Мишеля Фуко «Археология Знания», попавшаяся мне в руки в 1977 году (в то время книга Фуко ограниченном тиражом вышла на русском языке и распространялась исключительно среди ученых, но приобрел я книгу у знакомого продавца в киоске «Академкнига», недалеко от дома где жил, на проспекте Вернадского, почти что из-по полы, видно, какой-то ученый сдал на реализацию). В поэме «Письмо в ХХХ век» моё внимание привлекли строчки «Эй, родившиеся в трехтысячном, удивительные умы! Археологи ваши отыщут, где мы жили, что строили мы. Археологи ваши осмотрят всё до мелочи, всё подряд. Желтоватую ржавчину смоют. Ретушь сладенькую удалят…» Таким образом все эти «случайности» сложились в идею проекта.

Цель проекта – «арт-хеологическое исследование» советской идеологической машины на примере феномена социалистического реализма, создание «дискурсивной» практики в советском изобразительном искусстве.

Мысль о том, что я затеял довольно необычный проект, который может играть важную роль в моей жизни и в искусстве вообще, порой приводила меня в замешательство той пропастью между официальными идеологическими установками и «арт-хеологическими исследованиями», которые создавал я сам. Но это была лишь только видимость пропасти. На самом деле возникла идея нарушить сложившийся порядок и соединить коммунистическую идеологическую художественную парадигму с модернистическим формотворчеством, то есть социалистический реализм с дискурсом модернизма, таким образом дать социалистическому реализму вторую жизнь и продолжение. Но уже с деидеологизированным содержанием. А пока я занимался выявлением точек пересечений между производством идеологических штампов в советском искусстве и генеративным анализом высказываний идеологов коммунистической партии, пытался прояснить правила формаций идеологических концептов, виды их последовательностей, сцеплений и сосуществование порой противоречивых высказываний. В общем, пытался создать свой дискурс и, соответственно, арт-архив, следуя заветам Мишеля Фуко: «Архив маркирует кромку времени, которая окружает наше настоящее, — «это то, что вне нас устанавливает наши пределы». «Описание архива развертывает свои возможности (и принципы овладения этими возможностями) исходя из дискурсов, которые только что перестали быть исключительно нашими; его порог существования установлен разрывом, отделяющим нас от того, что мы не можем более сказать, и от того, что выходит за пределы нашей дискурсивной практики; оно начинается за пределом нашей собственной речи; его место — это разрыв наших собственных дискурсивных практик».

“На самом деле возникла идея нарушить сложившийся порядок и соединить коммунистическую идеологическую художественную парадигму с модернистическим формотворчеством, то есть социалистический реализм с дискурсом модернизма, таким образом дать социалистическому реализму вторую жизнь и продолжение. Но уже с деидеологизированным содержанием”.

Искусство превращения настоящего в прошлое, исследование в не наступившем будущем настоящее, ставшее историческом прошлым, в данном случае некой эпохи. Другими словами, в результате творческого осмысления и работы над арт-хеологическим проектом образцы современной материальной культуры как бы волей и фантазией художника переносятся в ХХХ век и превращаются в вещественные доказательства некогда существовавшей цивилизации, артефакты, «найденные во время артхеологической экспедиции», естественно, в имитационном виде (имитируется археологическая исследовательская работа, найденные артефакты и вся сопутствующая подобным исследованиям документация). «Могильники», «стоянки», «раскопы» вместе с найденными предметами материальной культуры эпохи «Раннего, Среднего и Позднего социалита» являлись ни чем не иным, как тавтологией или зеркальным отражением нашей социалистической реальности, нашей современности и нашей действительности.

В отличии от футуристов, проектировавших светлое будущее, я как бы уже живу в будущем, в ХХХ веке, и работаю археологом. То есть я говорю как представитель, прибывший из будущего в настоящее, из еще не наступившего для обладающих футуристическим сознанием представителей ХХ века: «вот, смотрите, я отыскал те вещи, которые вас окружают, среди которых вы живете, то, чем вы обладаете… но эти, отслужившие свое вещи, найденные через тысячу лет… смотрите». Подобный ход позволяет обратить зрительское внимание на вещи, которые они перестали замечать в повседневной жизни, например, на свой общественный статус, быт, культуру, идеологическое окружение и так далее, считая сложившийся порядок вещей само собой разумеющимся. Взгляд «пришельца из будущего» вырывает вещи из привычного контекста, тем самым нарушая порядок вещей, заставляя рассматривать их иначе, с разных точек зрения. Взгляд «пришельца из будущего» – это взгляд со стороны, отдалённо примерно подобный взгляд как у приехавшего в СССР американского археолога, социолога, философа, пытающегося охватить реальность целиком и, одновременно в частностях. Мы тогда жили с привитой нам идеологической машиной фантастической утопией, с верой в грядущее светлое будущее, уже задавленные бесконечно повторяющимися идеологического характера мантрами-клише, но перестали замечать её существование. Благодаря художественному приему, – реконструкции настоящего в будущем, через тысячу лет – можно было увидеть общество и самого себя со стороны в настоящем реальном. Задачей художника, «арт-хеолога» была деконструкция сложившегося порядка вещей и реконструкция из фрагментов, оставшихся после деконструкции, новой парадоксальной реальности, выявляя, выделяя наиболее характерные, типические стороны жизни советского человека.

Проект «Арт-хеология» – это уже иной способ мышления. Отсюда другой, художественный подход, в своей сути совершенно отличительный от того, что делали в то время художники, например, московского круга. Это заново перекраивать смысл вещей, переставлять акценты, изменять контексты. Тексты идеологического содержания: лозунги, призывы, транспаранты, плакаты, партийные документы, приказы, указания, директивы, постановления и другие образцы агитпропа в арт-хеологическом проекте выступают вещами, потерявшие свою идеологическую наполненность, как некий набор литер, слов абстрактного содержания, смысл которых известен людям «эпохи социалита», которые нужно правильно «расшифровать» и верно истолковать, выяснить их содержание, смыслы, связь с жизнью общества, людей, выявить связь слова с визуальной серийной массовой продукцией, с изображениями, с образцами монументальной скульптуры, с идеологией той эпохи.

В арт-хеологии одним из главных приёмов является фрагментация того, что представляется нерушимым, монолитностью. При осмотре экспозиции зритель сталкивается с фрагментами вещей «эпохи раннего, среднего и позднего социалита», некой неизвестной, в то же время до боли знакомой цивилизации. Таким образом осуществляется возможность оказаться в точке совмещения или пересечения настоящего с будущим, с не наступившим, но существующим в виде вымысла, мифа. Этот вымысел или миф имеет свою логику, свой язык, свои знаки, свою конструкцию, идеологию и свою презентацию. Позволяет узнать, что знак, лишённый своего привычного места, теряет свою, присуще только ему функцию, становясь неопознанным предметом с утерянным смыслом. Подобное происходит с любым идеологическим объектом когда лишается внимания, в итоге теряя функциональности и становясь невидимым, НИЧЕМ, ПУСТОТОЙ.

Вы мне рассказывали, как однажды альбом с выкройками и проект, с ним связанный, послужили рождению художника-концептуалиста. Расскажите, пожалуйста, эту историю нашим читателям.

Путь из метро Таганская в художественный институт имени Сурикова, в котором я учился, можно было сократить, пройдя с улицы Марксистской через московские дворы на Товарищеский переулок (улицу Марксистскую переименовали в улицу Александра Солженицына). В то время расположенные в центре Москвы старые московские деревянные дома продолжали сносить, а жителей расселять по окраинам в новые отдаленные районы, таким образом продолжая программу партии и правительства по освобождению центра, начатую при Генеральном секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве в конце 50-х годов. На высвободившейся территории строили многоэтажные дома из бетонных панелей и заселяли их по партийным спискам проверенными рабочими-коммунистами, военными, чекистами и партийными чиновниками. На то были свои причины. Одной из целью расселения было разрушение традиционных связей и традиционного быта жителей московских дворов, отчуждение друг от друга коренных москвичей, десятками лет существовавших бок о бок и даже, в нередких случаях, породнившихся семьями. В послевоенные годы московские дворы превратились в подобие коммун со своими возникшими между жителями негласными правилами, тесными связями в своей удивительной сплоченности, со своими негласными лидерами – в большинстве, бывшими участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., раздраженными итогами 20 съезда коммунистической партии СССР и докладом Н. Хрущева о культе личности И.В. Сталина.

Подобное положение дел не устраивало коммунистическую власть. Компанию выселения жителей из центра города коммунисты объявили борьбой с московской уголовной преступностью, якобы укоренившейся среди жителей московских дворов. Людям не давали выбора – им не полагалось понимать принятое партией решение, тем более подвергать это решение критике. Зимой, кажется, в конце января 1974 года, минуя двор и проходя вдоль готовых к сносу черных остовов деревянных домов с черными дырами выломанных дверей и окон, мельком, боковым зрением я заметил в груде мусора и бытового хлама альбом для рисования. Подобрав альбом, я засунул его в сумку и только в институте, слушая лекцию на кафедре научного коммунизма и чуть не засыпая от лекционной скуки, вспомнил о своей находке, – альбом для рисования оказался заполненным рисунками, выкройками-шаблонами для кройки и шитья, сделанными неизвестной портнихой-надомницей (Нужно заметить что лекционную скуку усиливало обязательное правило конспектировать в тетради сказанное профессором по дисциплине “диалектический материализм” (диомат) Серафимом Прокопьевичом Котляровым, отцом известного художника-соцреалиста Льва Серафимовича Котлярова). На каждый странице найденного альбома рукой портнихи были нанесены рисунки – точные выкройки с размерами и наименованиями. Ассортимент был широкий – от трусов, панталонов, бюстгальтеров, платьев, сарафанов до мужских рубашек, брюк и детской одежды. Это не были выкройки модной одежды. Вероятно, они были нарисованы в 50-х годах, когда вся промышленность СССР, в том числе и легкая, все еще была ориентирована на продукцию военного характера. Такие рисунки портнихами передавались из рук в руки, переносились в виде копий из альбома в альбом. За каждой выкройкой-шаблоном скрывались люди, заказывавшие то или иное изделие одной из тысяч портних-надомниц и которые в тогда в сознании людей олицетворяли идею “индивидуального пошива”. Во время рассматривания и изучения выкроек вдруг меня объяло жгучее желание что-то сделать с ними, что-то пририсовать, каким-то образом обозначить, выразить свое отношение к той эпохе поголовного, массового идеологического послушания, в атмосфере которой были созданы эти выкройки-шаблоны одежд для повседневной носки, предназначенных как для массового, так и для индивидуального потребителя – разница между ними в ту эпоху еще была весьма условная и не явная. Я размышлял: “Если коммунистическая идеология, пронзив все сферы существования советского человека, превратилась в часть его повседневной жизни, в своего рода агитационно-пропагандистские одежды, в которые было насильно одето все общество, все без исключения граждане СССР с рождения до самого ухода из жизни, то, вероятно, можно передать это состояние через бормотание, выговаривание (мантратизацию) или фиксируя на бумаге и других носителях эти ставшие одеждой повседневной носки идеологические штампы в той или иной форме…. Ведь идеологи и работники государственно-партийной агитационно-пропагандистской машины производят свою продукцию по определенным лекалам и выкройкам… Можно ведь эти идеологические штампы совместить с лекалами и выкройками одежды для повседневной носки из альбома неизвестной портнихи-надомницы, таким образом показать истинный масштаб идеологического зомбирования и его врастание в кровь, плоть и сознание народа, ибо даже крой и пошив повседневной одежды, не говоря о правилах поведения и образе мышления регламентировались партийными установками… Да! Изобразить одежды единообразия, монолитности и неразличимости индивидуального в массовом». Используя чужие рисунки (выкройки-шаблоны) из найденного альбома неизвестной портнихи или портного в своих целях, я нанес (записал) карандашом произносимые профессором диомата идеологические штампы в абрисы выкроек-шаблонов.

Используемые Вами постмодернистские приемы деконструкции идеологического дискурса перекликаются с соцартом от московских художников Виталия Комара и Александра Меламида, но Вы создали соцмодернизм независимо от них находясь в Ташкенте. В чем отличия между этими двумя направлениями?

Характерное отличие разных подходов можно проследить на примере двух работ, связанных с лозунгом «НАША ЦЕЛЬ – КОММУНИЗМ!» Виталия Комара, Александра Меломид и моей из проекта «Сомнение». В первом случае художники под лозунгом располагают свои фамилии как бы присваивая авторство высказывания, предлагая ёрничество и иронию как противопоставление политической, партийной риторике в подчеркнуто демонстративном пародийном контексте. Пародийный контекст лежит в основе их работ. Любопытная деталь, говорящая об атмосфере 70-х: на знаменитую выставку в павильоне «Пчеловодства» на ВДНХ, в 1975 году, работы Виталия Комара, Александра Меломид не прошли, были отвергнуты самими участниками, художниками нонконформистами.

В моем случае восклицательный знак меняется на знак вопроса «Наша цель – коммунизм?». Вопрошение, за которым скрывается сомнение. Как показал опыт, самым ненавистным человеком для тоталитарного коммунистического режима являлся посмевший выразить даже крайне осторожное сомнение. Подвергнуть сомнению сакральные лозунги Коммунистической партии Ленина, эти святыни — значит подвергнуть сомнению все, что связано с деятельностью партии. А значит и само существование первого в мире государства рабочих, крестьян и Советов, значит вернуться к ревизионизму, пересмотру всех коммунистических ценностей, тех «грандиозных» достижений в строительстве социализма, завоеванных в ходе победы Великой Октябрьской Революции, значит попытаться повернуть историю вспять, призывать к подлинной демократии, к попытке обнародовать все факты имевших место многочисленных злодеяний, а это значит — говорить о государственном массовом терроре, о репрессиях, о расстрелах и создании многочисленных концлагерей, о уничтожении миллионов человеческих жизней. Сомнение — это первый шаг к правде. Имеет ли советский человек право на сомнение, право знать правду? Монополия на высказывание мнений, на правду, была присвоена партией Ленина. Любые попытки выяснения действительного положение дел в стране, добраться до истины, до настоящей правды, в то время приравнивались к актам контрреволюции и, следовательно, были подвержены гонениям и нещадному искоренению. Сомневающийся Маленький Человек в списках КГБ — это колеблющийся, ненадежный, неверный, шаткий, нетвердый, склонный к предательству советских идеалов. А значит враг трудового народа, государства рабочих и крестьян, идущих по пути строительства коммунизма.

Сомнение — это перекодировка (перенаправление) смысла, смена контекста с помощью знака «?». Тем более, когда наглядно можно увидеть знак «?» на рисунке, копии политического плаката, на реально изготовленном лозунге. Замена знака «!» на знак «?» можно считать акцией или провокативным действом, демонтажем незыблемо установленного, утвержденного, принятого за истину. А это и есть художественный акт очищения восприятия от установившихся идеологических норм и запретов.

Как нам объясняли, «в глазах истинного коммуниста не должно быть проблеска сомнения – только твердость, стальная воля и непреодолимое желание без всякого колебания отдать свою жизнь за святое дело партии Ленина – построения коммунизма на всей земле»

«Победа коммунизма неизбежна?» – переспрашивает Маленький Человек, который, может быть, желает удостовериться в правдивости высказывания, тем самым избавить себя от сомнений. «А разве вы сомневаетесь в правдивости сказанного?» – вопрос на вопрос. «Нет, нет, что Вы, нисколько не сомневаюсь. Я уверен в неизбежности победы коммунизма!» – испуганный, весь под гнетом испытывающего, пристального взгляда Власти, отвечает Маленький Человек, уже чувствующий себя закоренелым преступником, уже верящим в совершении преступления, но настаивающем на своей невиновности, поспешно пряча в надёжную глубину своего бессознательного свое чувство сомнения, не избавляясь от него, а лишь пряча как нечто травматическое, которое будет вновь и вновь вылупляться на волю.

Сомневаться необходимо. Особенно художнику. Чувство сомнения выступает исходным пунктом твой личной борьбы, в первую очередь за свою свободу творчества. Скепсис, через который должен пройти всякий мыслящий художник, есть необходимость его собственной творческой природы, ведь скептицизм, склонность сомневаться, способность сомневаться и задавать вопросы – это не только одна из форм личного освобождения, но и выяснение координат свой личной политической позиции, в моем случае уж точно не совпадающими с координатами тоталитарной системы. Зачатки скептицизма — это уже надежда на то, что ты из серой неприметной советской мыши не превратишься в большую жирную советскую партийную, номенклатурную крысу. В результате замены знака «!» на знак «?» разлагается смысл «формулы». В свою очередь «формула» претерпевает изменения, которые все-таки позволяют говорить как о её неправильности, так о жесткой методике вдалбливания совершенно ложных тавтологических «доказательств», «мантр» в сознание народный масс. «Изобретатели» агитационно-пропагандистских «формул» одержимы желанием, чтобы «формула» выглядела истиной, и эта «истина» должна быть убедительной настолько, что потребитель этой «истины» вообще бы не думал о том, что можно подвергнуть её сомнению.

Зародить сомнение и критицизм, вначале в себе, потом в других – форма борьбы с тоталитарной и авторитарной системами. Соотношения лжи с правдой начинается с сомнения.

Искусство социалистического реализма не приемлет парадигмы сомнения, отвергает её, хотя она необходима для генерирования принципиально новых, нетрадиционных, актуальных художественных идей и альтернативных искусству соцреализма форм. А значит должно быть стремление противопоставить существующим представлениям на роль искусства и творчество иной взгляд, который бы отвергал засилье прежних идеологических догм и партийных установок, подверг бы их скептицизму, сарказму и иронии, взаимодействовал с опытом авангарда и раздвинул бы границы нормативного, «правильного» советского искусства и его моделей мышления в производстве иллюзий образа жизни советских людей, но не саму жизнь как она есть на самом деле в реальности. Что несомненно сближает творчество Виталия Комара, Александра Меломид, их СОЦАРТ с моим СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ МОДЕРНИЗМОМ, сформулированным в конце 70-х в нескольких пунктах.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ (СОЦМОДЕРНИЗМ)

Социалистический модернизм — это преодоление пут советской идеологии в искусстве. Социалистический модернизм — это направление в советском искусстве, взявшее на вооружение западные художественные языки и техники, также языки русского авангарда начала века в соединении с социалистическим реализмом. Социалистический модернизм не отрицает традицию социалистического реализма и сам метод социалистического реализма. Берет на вооружение то, что было создано художниками социалистического реализма, но переставляя акценты и меняя контексты идеологической составляющей, изымает саму основу - коммунистическую идеологию. Художественный язык социалистического модернизма образуется из комментариев, аналитических суждений, парадоксальных высказываний, интерпретаций, акций, критического взгляда как на сам метод социалистического реализма, так и на буржуазные художественные течения модернизма. Социалистический модернизм - это пересмотр всех установившихся догм соцреализма - главного и единственного художественного течения в СССР и странах с коммунистическим строем. Социалистический модернизм — это не антиреализм и антимодернизм, это реакция на сложившуюся ситуацию в социалистическом реализме и в модернизме, в которых уже не осталось места новому - все, что можно было сказать, - высказано и архивировано. Социалистический модернизм — это размывание границ между враждебными идеологиями двух противоборствующих политических и экономических систем с их художественными территориями и языками. Это совершенно свободная от идеологических пут фильтрация искусства по всему земному шару. Социалистический модернизм — это работа художников с непрерывно меняющейся реальностью, с вещами, словами и смыслами, которые не зависимы от каких-либо идеологических установок. Социалистический модернизм есть заключительная фаза развития социалистического реализма в виде его противоположности и возможность продолжения истории советского искусства.

«И сегодня я вдруг почувствовал, что советские времена вновь возвращаются, я почувствовал трупный запах застоя. С чем это связано? С падением империи у нас начался ренессанс коммунистических идей, да и в России это в последние годы очень заметно. Именно поэтому я привез на выставку свои «мантры» («Красные мантры СССР. Мы будем жить при коммунизме»), сегодняшняя ситуация подсказала – надо бороться теми средствами, которые доступны художнику. Это не ностальгия, это чувство – что-то надо делать». Эти актуальные и сегодня слова из Вашего интервью 2016 года. Возвращаясь назад в прошлое расскажите о том, как Вы разрушали язык и образ советской идеологии через «Соцмодернизм».

Моё творчество чётко сформулировал доктор искусствоведения из Санкт-Петербурга Андрей Фоменко в статье «Одинокий рейнджер Contempopary Art». В частности, как «представителя узбекской независимой арт-сцены, связавшего между собой две эпохи нонконформистского искусства — советскую и постсоветскую. Имя Вячеслава Ахунова (или, как говорят узбеки, Охунова), пишет Андрей Фоменко, сегодня знакомо почти любому, кто интересуется происходящим в современном постсоветском искусстве. В 70-е годы, живя в Ташкенте, Ахунов независимо от своих коллег в России начал делать работы, основанные на официальной иконографии советской массовой культуры, на образах и текстах монументальной пропаганды, скрещивая их то с западным модернизмом, то с восточной мистикой. Эти опыты были созвучны тому, что делали тогда Эрик Булатов, Комар и Меламид, Дмитрий Пригов, Александр Косолапов, Леонид Соков. Ахунова тоже интересовало взаимодействие слова и изображения. Но, в отличие, скажем, от западных концептуалистов, которые показывали детерминированность визуального образа (идеологическим) текстом, Ахунов, в силу другого культурного опыта, скорее трансформировал текст в образ, икону, материальную конструкцию: он, к примеру, интегрировал портрет Ленина и Сталина в текстовой орнамент, образованный из многократно воспроизведенной фразы лозунга, или превращал слова в архитектурные объекты, возвышающиеся посреди пустынного пейзажа a la Де Кирико. Эти работы создавались практически вне контекста московского концептуализма или эмигрантского соцарта. В сущности, у Ахунова не было коллег или единомышленников среди его непосредственного окружения. Вероятно, поэтому в конце 80-х годов художник легко расстался с визуальным искусством, предпочтя ему другие способы выражения (и реализовав на деле то самое «невлипание», о котором так долго говорили московские концептуалисты) – а потом, в начале 2000-х, так же легко к нему вернулся. Признанный в качестве классика советского андерграунда, Вячеслав Ахунов ничуть не утратил вкуса к эксперименту. Он создает непохожие друг на друга вещи, прибегая для этого к самым разным медиа – тексту, видео, реди-мейду, перформансу. Его видеофильмы «Зернышко для канарейки», «Глиняная рыба», «Восхождение» являются притчами о соотношении искусства и жизни, основанными на местном, узбекском, материале. В последнее время Ахунов участвует во многих выставках, в основном на Западе (у себя в Узбекистане он такой возможности лишен). А пока я готовил этот материал, в Милане, в галерее Лауры Булиан, открылась первая в жизни Вячеслава Ахунова персональная выставка под названием «Красная линия» (11.12.2013 — 22.03.2014). Поехать на ее открытие Вячеслав не смог — власти не позволяют ему покидать пределы ближнего зарубежья».

То, что я рисовал, коллажировал, записывал в самодельных книгах, являлось частью моей борьбы с советским режимом, с традицией, как она понималась в официальной, насаждаемой сверху марксистско-ленинской эстетике. Я освобождал свое сознание от этой традиции, от метода социалистического реализма с его неизбежной вторичностью и агитационно-пропагандистским культурным производством. Когда я начал раздумывать, что я делаю, это случилось на одном из первом проектов – Лениниана Вячеслава Ахунова, пришла идея, что необходимо делать упор на работы самых известных советских художников-соцреалистов. Затем взяв эту серийную печатную продукцию, иллюстрации, апроприировал результаты их труда. И когда пришло время понять, что же я делаю, то понял, – беру из модернизма формальности и соединяю их с дискурсом соцреализма. Сейчас многие стараются забыть, что советские художники имели чёткую идеологически обусловленную цель: помогать партии в перековке (колонизации) сознания народных масс с упором на местные особенности, то есть создавать на фоне активного «стирания» вековых традиций новую идентичность советского человека, строителя коммунизма. За несколько десятилетий выработалась социалистическая традиция в советском искусстве со своей иерархией. Забыли, как КГБ СССР пристально следила за деятельностью творческих общественных организаций, таких как Союз художников СССР, за поведением и работой художников. Именно в своих тетрадях, самодельных книгах и в записных книжках я рисовал и делал записи к рисункам. Пользуясь тем, что художественное высказывание метафорично, поэтому точнее и быстрее схватывает ощущение времени и легче ускользает от цензуры, было удобно таким образом архивировать их – в виде рисунка и записей, что было явным противопоставлением советской традиции, уже стагнирующей, тоталитарной, угнетающей, не современной. В общем, это были нонконформистские художественные позиции, которые боролись с тем советским в искусстве, что было противопоставлено западному искусству модернизма, и что в отличии от мирового мейстрима, превратилось в нечто оторванное от реального хода времени и нужд людей, в схематичный сухой партийный агитационно-пропагандистский язык советской идеологической машины, в сугубо узко-локальное, провинциальное, искаженное понимание искусства и национальных культур. Свое соединение художественных форм западного модернизма и нарратива социалистического реализма я назвал СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ МОДЕРНИЗМОМ. А почему бы нет? Потом, позже, в 80-х я услышал, что в Америке оказывается есть Соцарт. Но для меня Соцарт – это остроумно, но всё-таки оксюморон, не потому что произошло от Поп-арт, которого в СССР не было. Соцарт – что это? Социальный арт или социалистический арт? – Непонятно… А тогда, в конце 70-х, я решил, что будет хорошее название – Социалистический Модернизм. Вот так этот термин появился. На самом деле Социалистический модернизм не отрицает традицию социалистического реализма и сам метод социалистического реализма берет на вооружение то, что было создано художниками социалистического реализма, но переставляя акценты и меняя контексты идеологической составляющей, изымает саму основу – коммунистическую идеологию. В общем, социалистический модернизм можно смело назвать постсоциалистическим реализмом или советским постмодернизмом, таким образом можно выявить “родственные” сходства социалистического модернизма с западным постмодернизмом: апоприация, монтаж, привлечение всех известных художественных форм прошлого и настоящего от реализма до medium и всю историю искусств, другими словами социалистический модернизм есть заключительная фаза развития социалистического реализма как его противоположность.

И ряд факторов, повлиявших на формирование моих взглядов и образа жизни. До сей поры меня преследуют уже современные плакаты-баннеры, памятники и прочая идеологическая чушь. По-прежнему окружают, назойливо-прямолинейны и бездарны. Помню как в начале 70-х, когда работал оформителем в ошских художественных мастерских, подрабатывал покраской алюминиевым порошком с олифой памятник Ленину, перед которым меня принимали в пионеры, рисовал бесконечные вереницы агитационных плакатов с призывами трудиться по-коммунистически, создавал панно к праздникам – Первому мая и Седьмому ноября. В конце концов работа оформителем произвела на меня удручающее впечатление. Я бросит этот прибыльный заработок. Мой отец, художник, меня спрашивал: «Откуда ты такой, отчего ты так ненавидишь советскую власть?». Может быть, это был конфликт поколений, а может быть ещё влияние окружения. У папы были странные друзья – без зубов или без пальцев, и когда они тихо разговаривали, я слышал, что речь шла о каких-то лагерях, где они сидели… Один художник жил недалеко от нашего барака, у него ничего не было кроме альбомов, кистей и красок, только дощатый топчан, одеяло и металлическая кружка, в которой он и чай кипятил, а суп варил в жестяной банке из-под консервы. Он всё ждал, ждал что его опять заберут в лагерь. Тогда зачем тогда вещи заводить, кому это всё оставлять? А потом, когда отец начал строить дом на окраине города, мы рыли глину на обрыве у реки и берег обвалился и посыпались простреленные черепа. Отец замер, стал белым как мел, мы быстро всё это прикопали обратно и уехали. Потом я узнал, что в этом месте НКВД-шники производили массовые расстрелы. Вот так потихоньку из этого всего у меня складывалось иное отношение к советскому, потом на это наложился и джаз, рок-н-ролл и другие западные влияния. И в дальнейшем мое творчество формировалось с позиции этих «определенных взглядов»… Другими словами, я вполне сознательно создавал отчужденное, пограничное пространство, в котором должны действовать только личное, частное, независимое, потому что именно в этом свободном пространстве во времена СССР могла функционировать подвижная система независимых эстетических представлений, и как результат, имело возможность возникнуть нечто новое. Например, соцмодернизм как размывание границ между враждебными идеологиями двух противоборствующих политических и экономических систем с их художественными территориями и языками.

Вписываться в московскую обстановку, сложившуюся к концу 70-х годов в среде нонконформистов, желания не было – Азия манила, звала, увещевала своим провинциальным спокойствием и горными ландшафтами и вольной жизнью в уютных, сонных долинах, зажатых скалистыми хребтами Памиро-Алая. Особенностью социалистического реализма того времени, как главного и основополагающего метода в производстве советской идеологической художественной продукции, являлся кризис, и как следствие – остро чувствовалось завершение его существования – я это ощущал, понимал. С каким настроением я три ночи и три дня пролеживал бока на верхней твердой полке плацкартного вагона в пассажирском поезде «Москва – Андижан»? В глубине души я чувствовал себя «мессией», везущим в Среднюю Азию «учение» о новом, для этого региона, современном искусстве, о существовании которого пока никто из тамошних художников и искусствоведов не ведал. Эта мысль подспудно подогревала, но никакой радости и особого трепета я не испытывал, понимая, что обрекаю себя на полное непонимание, и как следствие, на одиночество, хотя пора «тошнотворных формалистов» осталась в 60-х. Поезд нес меня в ПУСТОТУ, где время отсутствовало, а духовность и сакральность представляли собой коктейль из научного коммунизма, диалектического материализма и марксизма-ленинизма, сверху присыпанный воинствующим атеизмом. Творческая интеллигенция Средней Азии, в том числе и художники, свято хранила и поддерживала огонь на алтаре марксизма-ленинизма, словно из рук партии получили право контроля над будущим; и будут хранить верность даже на краю пропасти. С другой стороны, я прекрасно понимал, что жизнь в провинции сулило мне привлекательное незнание со стороны местного художественного сообщества, даже если – и я осознавал это – мои художественные левые концептуальные «выкрутасы» могли случайно попасться кому-либо из них, жуликоватых активистов-партийцев, в поле их зрения: незнание будет надежно защищать от охватившего художников соцреалистического недуга с откровенной неприязнью к враждебному западному искусству, тем более – не секрет – многие из них состояли осведомителями КГБ. Не дай бог, как водится, еще примутся «выпрямлять» мой ум-разум – членство в коммунистической партии присваивало право учить людей. И если не смогут «выпрямить, то смогут содействовать тому, что ты окажешься вне закона со всеми выпекающимися последствиями.

Что я вез с собой из Москвы?

Диплом об окончании полного курса академического художественного института, отсутствие призвания стать на путь художника-соцреалиста, печальный опыт второго неудачного брака, познания в области современного искусства, послевкусие от блистательных лекций выдающего советского семиотика Юрия Михайловича Лотмана, оригинального философа Мераба Константиновича Мамардашвили, воспоминания о былых загулах в институтском общежитии, образы друзей по активной интеллектуальной жизни, чемодан с рисунками и коллажами – свои опыты концептуального искусства, и сформулированное понятие «Социалистический модернизм».

Вез воспоминание о недавнем разговоре на защите диплома. Председатель дипломной комиссии академик Федор Павлович Решетников, лауреат двух Сталинских премий, знаменитый соцреалист, знакомый по картине «Опять двойка?», подошёл ко мне, поздравил и говорит: «Ты куда едешь?». Я ему говорю: «На целину»… А он мне: «Понятно…Твой профессор Дмитрий Константинович создал серию «Целина» и ты туда же?». Мочальский смеётся: «Да нет, он целиной Узбекистан называет. Он считает, что там художников нет, вот едет целину поднимать».

Еще вез будущие разочарования и отрезвление от той художественной продукции узбекских художников, которые постоянно будут окружать меня в течение последующей жизни в Фергане и в Ташкенте, плюс тревожная, непонятная другим, дискомфортная, порой несуразная, полная сумасбродства, но интересная личная жизнь. Обезопасить себя от будущих разочарований и изначального отвращения ко всему идеологически-клиническому было не в моей власти. Как себя позиционировать на новом месте, среди «духовных светочей» художников-соцреалистов, – пока о таких вещах я тогда не задумывался. Особых иллюзий и надежд писанием картин улучшить свое материальное положение я не питал: к этому времени соцреализм стал для меня своеобразным личным архивом, которым, как мне вздумается, свободно пользовался во вполне определенных целях, утверждая положения своего пока «секретного» социалистического модернизма. Не как некое бунтарство, а вполне осмысленные позиции виделись в проектах тех лет, положивших основу последующему творчеству и даже ставшие достаточно судьбоносными.

В середине 70-х мои проекты выглядели более оптимистичней. «Лениниана Вячеслава Ахунова», «Мухобойки», «Мантры СССР», «Красная линия партии», «Пустые постаменты», «Сомнение», «Выкройки», «Бюст Вождя». Но уже в то время предчувствие «Эпохи Забвения» пробивалось в рисунках, коллажах, живописи в образе пустыни с ребристыми дюнами и зыбучими, засасывающими песками. Фрагменты картин художников соцреализма и особо идейных художников со своими персональными «Ленинианами», в коллажах тех лет, неизменно перемещались в Пустыню Забвения, в Зыбучие Пески, как бы говоря «все не вечно, все не постоянно». И слово тонуло в Зыбучих Песках Забвения. Слово-символ, слово-образ, слово-знак, слово, замкнутое на само себя. А может быть вымывались ветрами перемен на поверхность пустыни или вызволялись из песков усердными «арт-хеологами», пока я занимался выявлением точек пересечений между производством идеологических штампов в советском искусстве и генеративным анализом высказываний идеологов коммунистической партии, пытался прояснить правила формаций идеологических концептов, виды их последовательностей, сцеплений и сосуществование порой противоречивых высказываний. В общем, пытался создать свой дискурс в современном искусстве.

На вопрос «Как вы пришли в современное искусство?» я однажды ответил:

– «А я и не приходил»

– «Как не приходили?! А как же ваши работы?»

– «А это не мои работы»

– «А чьи?»

– «Чужие. Под Джалал-Абадом есть шахтерский городок Кок-Янгак. В этот рабочий городок сослали по политической статье одного московского художника-концептуалиста, да ещё пьяницу и драчуна. Он иногда заходил к отцу, в то время работавшему в Джалал-Абаде, в художественных мастерских. Я приехал из Москвы к отцу на каникулы, а в это время художник погиб. У шахтеров, соседей художника по дому, четыре папки с его «каляками» 60-70-х годов купил за четыре бутылки водки, килограмм докторской колбасы, два пучка зеленого лука и двадцать штук горячей самсы. Шахтеры не могли понять, что он рисует и сочли «москвича» за сумасшедшего». Поверили. История пошла по кругу, докатилась до Алматы, затем до Ташкента. Вначале художники шептались за моей спиной. Затем всерьез стали обсуждать: вор я или не вор, есть ли совесть у меня или нет, новоделкин я или нет. Некоторые из них до сих пор уверены, что я вор, чужие идеи присвоил, чужие работы выставляю, старыми годами подписываю свои новые работы – копии с работ погибшего художника. А я их и не переубеждаю. Для меня это крайне любопытная ситуация. Мне интересны любые озвученные версии. Опыт создания личной мифологии помогает изучать происхождение и распространение сплетен, мифов. Особенно в художественной среде. Твердо уверен: если художник не создает свою собственную индивидуальную мифическую историю изо всякого подсобного материала, он просто исчезает бесследно. Но самое интересное в том, что московский художник на самом деле жил в кыргызском Кок-Янгаке. Только он ходил в старой потрепанной офицерской шинели, носил с собой небольшой альбомчик, жестяную коробочку с акварелью и писал реалистические пейзажи-миниатюры. Однажды погиб – угол кузова самосвала задел висок художника.

Продолжая тему. Когда я смотрю особенно на так называемый пропагандистский текстиль советского времени, мне видится, что мастерицы, его создававшие, были теми первопроходцами – нонконформистами, которые в своих вышивках и коврах с портретами коммунистических вождей в окружении флоральных орнаментов, сакральных символов и племенных гелей исподволь разрушали высокий слог советской иконографии. Картину дополняет использование этих помпезных ковров в не помпезной повседневности. А что Вы думаете об этом?

Не так давно в одной статье я попытался разобраться с так называемым пропагандистским текстилем советского времени. Критически размышляя о прошлом, мы неизбежно будем сталкиваться с вопросами, связанными с интерпретациями, аллегориями, символами, метафорами, знаками, о смыслах изображений, о сдвигах, произошедших в традиционной культуре, искусстве Средней Азии в связи с колонизацией и советизацией. Изделия мастериц – вышивки и ковры с портретами коммунистических вождей разоблачают себя в качестве проекции идеологий – колониальной, советской, неоимперской, выявляя логику колонизированного сознания в отказе от какой-либо политизированности и свободы от любых субъективных пристрастий. Во времена советизации и социалистической модерности идеологией репрессивной системы искусству, в том числе и народному творчеству, было уготовано зависимое существование – определенное и не подлежащее сомнению место без права на собственный выбор. Но если мастерицам, работающим на ковровых заводах и отдельных производственных цехах при Художественном Фонде Союза художников СССР спускались государственные заказы в виде договора с Министерством культуры на изготовление ковровых изделий с портретами вождей и государственной символикой, а мастера-золотошвеи выполняли правительственные заказы, такие, как парадные занавесы для театров и крупные панно: «Союз нерушимый», «Праздник урожая», то надомные мастерицы, продававшие свои изделия на базарах или сдававшие их в художественные салоны на реализацию, по собственному желанию рефлектировали на внешний мир. Вплетая в орнамент вышивок, сюзане и тюбетеек новые явления жизни – узоры «канал», «самолет», «парашют», «ракета», идеологические слоганы «Слава КПСС», «Слава труду», «Миру мир» «космос-кайнот», «голубь мира», стилизованные бутоны и коробочки хлопчатника. Парадоксальным выглядели «ковры с портретами коммунистических вождей в окружении флоральных орнаментов, сакральных символов и племенных гелей», плетенных в центральной части по нарисованным профессиональными художниками цветовым шаблонам, тем более, что с точки зрения советских идеологов искусство художников среднеазиатских художников должно развивается целиком в русле реалистического направления, исходя из традиций русского демократического искусства и следуя его завоеваниям, черпая свое содержание из жизни всего советского народа, но и иметь свое неповторимое и характерное национальное звучание. С их точки зрения, интересны новые завоевания в таких традиционных видах декоративно-прикладного искусства, как ковроткачество и вышивка с портретами деятелей Коммунистического движения, то есть ковры в виде картин в стремлении имитировать станковую живопись. Идеологи считали вполне приемлемым внесение в народную традицию инородных элементов – знаков насильственной советской модернизации, которые считали верным показателем органического единства художественной культуры «национальной по форме и социалистической по содержанию» как закономерное следствие социального и культурного раскрепощения народов республик Средней Азии. С другой стороны, если существовало влияние насильственной советизации на народное творчество и в целом на культуру народов Средней Азии как продолжение колониальной политики, то на примере ковроткачества в Афганистане, ориентированного на рыночный спрос, на покупку иностранными солдатами и туристами, можно заметить свободную художественную орнаментированную адаптацию выбранного материала (военного оружия – самолетов, танков, ракет, автомата Калашникова), умело и органично вплетенного в традиционный орнамент. Поэтому я не спешу определить «первопроходцами-нонконформистами» в том понимании (имея в виду «подпольное» или «катакомбное» советское искусство) мастериц, создателей ковров с портретами вождей, выполнявших госзаказ совершенно в непонятной им технике реалистического изображения. Но вы правы, если рассматривать с иного ракурса, то по отношению к традиционным национальным техникам ковроткачества они являлись истинными нонконформистами, разрабатывающие новые способы, темы и техники. Не исключено, что были энтузиастки и энтузиасты, по велению сердца вышивавших вождей, которые в народной вышивке для домашнего пользования, в окружении стилизованных райских птиц и цветов, выглядели крайне забавно. Например, мать моей жены, от которой осталось изображение Ленина – вышивка крестиком по шаблонам из советских журналов «Работница» и «Крестьянка».

Искусство ЦА сегодня продолжает классические традиции соцреализма, но с изрядной долей модерности и национализма. Что вы думаете о востребованности искусства ЦА? Стало ли оно больше реагировать на спрос, на актуальные проблемы, что из этого вытекает? Может быть, есть примеры художников?

В республиках ЦА доминируют традиции советского искусства. Обратим свой взгляд, например, на поле художественной жизни Узбекистана. Эстетика этой жизни — это намеренное отстранение от всяких новшеств как следствие отсутствия знаний, кроме тех, порожденных идеологической природой существовавшего советского строя. На первый взгляд, советское тоталитарное предано забвению, но на самом деле за 30 лет, усилиями руководителей, бывших советских функционеров, укоренилось «новое автократическое».

“На первый взгляд, советское тоталитарное предано забвению, но на самом деле за 30 лет, усилиями руководителей, бывших советских функционеров, укоренилось «новое автократическое»”.

Отсутствие воли к знаниям проявляется в той осторожности, проявляемой художниками, искусствоведами и зрителем, которую можно обьяснить тем страхом, который бывает в странах с неограниченной верховной властью. Нежеланием быть актуализированным в процессе происходящих исторических событий, отстранение от всех проблем – это, в первую очередь, личностная осторожная позиция, которая предусматривает всякое отстранение от политических событий, следовательно, и от процессов, происходящих в современном искусстве как внесения в художественную жизнь Узбекистана определенно новых, прогрессивных и не всегда приятных для власти тенденций, если это касается критических дискурсов. Что мы получаем в итоге? Депрессивную нейтральность со стороны корпуса художников, искусствоведов, преподавателей художественных вузов страны, зрителей, то есть той подавляющей массы, которая на протяжение многих лет считает себя продвинутой в области понимания искусства и способной влиять на ход развития культуры и искусства страны. Конечно — это миф. В общей массе — это ничем не проявившие себя деятели искусства, в лучшем случае одержимые фаустовской жаждой бессмертия, то есть застолбить свое место в истории искусства республики через официальное признание властью.

Крайне слабая рефлексия у художников, искусствоведов и зрителей вызвана многими факторами. В первую очередь это связано с отсутствием новшеств на отечественном художественном поле, следовательно с редукцией в мыслительной сфере, и как результат – невозможность оригинальных, индивидуальных интерпретаций, зато с возможностью легко определить и маркировать видимое, давно знакомое и от того лишенного рефлексии. Способность провести пограничную линию между рефлексивным и не рефлексивным размыта художественным однообразием, что в свою очередь приводит к невозможности отделения новых работ от предшествующих – все смотрится как давно знакомое, как повторение, как обыденность. Единственное отличие от предшествующего советского периода — это насыщение работ подчеркнуто национальной орнаменталистикой.

Этно-стиль (по другому нельзя назвать художественную продукцию) в своей основе, по композиционному решению и технике написания, это советского образца работы, но где персонажи уже подчеркнуто переодеты в национальные одежды, также просматривается усиленное внимание к исторической тематике с прославлением исторических героев в их некогда военных баталиях, на ученой и поэтической стезе, притом зачастую с националистическим стремлением «переписывания истории» в качестве иллюстраторов «научных работ», опекаемых властью официальных историографов. Низкопробная продукция создается и показывается с такой интенсивностью и напором, что зритель перестал рефлексировать даже на вещи оригинальные. В результате на выставках мы встречаем лишь отражения уже отражённых отражений, стремление скульпторов, художников к украшательству, к сверкающим безделушкам.

Нужно заметить, что в первую очередь педагоги художественных учебных заведений отрицают роль обновления в искусстве, своей позицией конформистов вызывая у молодых художников всяческие подозрения о неполноценности и даже ненужности современных художественных направлений в искусства. Именно художники-педагоги и искусствоведы с их устаревшими системами взглядов, с практикой отрицания отсутствия устойчивых смыслов в современном искусстве, становятся носителями нехватки общих смыслов, методов и мотиваций. Их понятийный аппарат, в свою очередь, сталкивается со сложностью в освоении новых знаний, с пониманием, что сегодня, как и вчера, система узкой специализации, характерная для устаревшей системы образования, становиться обременительной в условиях, когда потребности и изменения современного сознания ориентированы на убыстряющуюся скорость времени и иной взгляд, в котором традиционное понимание пространства, вкупе со временем, уже не существует на фоне нового мультимедийного мира с пересекающимися всеобщими связями, что наш, узко специализированный художественный мир, не в состоянии отреагировать на современные вызовы, включая открытия возможностей цифрового пространства с его новыми социальными технологиями, формами и новыми типами художественного труда и творчества. А это значит одно: невозможность формирования новых субъективностей в рамках нашей не функциональной системы образования и устаревших взглядов на сущность культуры/искусства.

Сегодня современное искусство ЦА с переменным успехом пытается встроиться и встраивается в мировые тренды. Пока это малочисленный отряд. Хотя мы имеем блестящие имена художников, сформировавших Contemporary Art в нашем регионе, создавших оригинальные контексты и свою перспективу на современный художественный дискурс. Это в первую очередь художники и искусствоведы Казахстана Рустам Хальфин и его супруга Лидия Блинова – основатели и патриархи алма-атинской сцены, художники следующего поколения: Сергей Маслов, Ерболссын Мельдибеков, Виктор и Елена Воробьевы, Канат Ибрагимов, группа «Красный трактор» (в частности Виталий Симаков, Молдакул Нарымбеков, Саид Атабеков из Чимкента), Зитта Султанбаева и Абликим Акмуллаев, Александр Угай, Юлия Сорокина, Валерия Ибраева. Из Кыргызстана Шайлоо Джекшенбаев, Алимжан Жоробаев, Мурат Джумалиев, Гульнара Касмалиева, Валерий Руппель, Улан Дажпаров, искусствовед Гамал Бокомбаев. В Узбекистане недавно появилась интересные фигуры – художницы Саодат Исмаилова и Диля Карпова.

Какие у Вас творческие планы? Что думаете сделать или что бы советовали сделать меценатам для поддержки искусства в ЦА?

О творческих планах, честно говоря, не задумывался. Мне 74 года. Продолжаю, как и прежде, каждодневно работать. Хоть четыре-пять часов, чтобы не было чувства вины перед самим собой за упущенное время. Но часто увлекаюсь, если приходит новая идея и нужно ее зафиксировать. Тогда мой рабочий день может длиться с раннего утра до вечера. Таков привычный образ жизни. Порой рутинная работа, если иметь в виду приведение в порядок личного архива, насчитывающего более трех тысяч работ. Если получаю приглашение участвовать в выставке – не отказываюсь. По сути, я затворник. Могу месяцами не выходить из студии. Заказал столярам классические иконные доски из липы и дуба 79,5х79,5 см. – размер «Черного квадрата» Казимира Малевича. Сделали. Завезли. В студии аромат свежеструганной древесины. Осталось нанести паволоку и грунт. Иконы будут апокрифические, текстовые. То есть вместо канонического изображения будет текст староцерковным шрифтом НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА И НИКАКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ. Черный и красный.

Меценатов в Узбекистане на своем веку я не встречал. Говорят, они есть в Казахстане. Была бы возможность, с превеликим энтузиазмом организовал и построил бы первый музей Современного искусств в Узбекистане. Или хотя бы попытался собрать коллекцию работ художников ЦА для будущего музея. Для поддержки искусства в ЦА советую меценатам поддерживать финансовой помощью проекты молодых перспективных художников и их продвижение на международной сцене, также вложить средства в открытие частных, независимых от государства Институтов Современного Искусства с соответствующими отделениями и учебными программами.