В этом эпизоде Руслан Изимов и его гость – профессор Рустам Бурнашев обсуждают природу протестов в странах Центральной Азии. О чем говорит частота протестов в нашем регионе – это кризис или нехватка каких-то институтов? Почему нам нужны репрезентативные институты, независимая экспертиза и свободные СМИ, а не искусственные насаждения в виде блогеров, курултаев и других альтернативных квази-представительств? Как протесты в Каракалпакстане могут повлиять на отношения между Казахстаном и Узбекистаном? Смогут ли на фоне такой протестной внутриполитической активности Астана и Ташкент прийти к реальному созданию некого экономического альянса? Почему европейская модель этнического строительства у нас не работает?

В последние годы практически все страны Центральной Азии столкнулись с резким ростом протестной активности. В январе текущего года в Казахстане случился серьезный внутриполитический кризис, который вылился в трагические события с многочисленными жертвами, в том числе среди мирного населения. Весной активизировались протесты в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, где, по оценкам специалистов, центральная власть проводит жесткую зачистку и ликвидирует последние островки местной демократии и свободы выбора у населения. В начале июля уже в Республике Каракалпакстан внезапно вспыхнули антиправительственные акции протеста. В республике введено чрезвычайное положение и имеются жертвы. А в Кыргызстане протесты стали обыденным делом, где в результате массовых акций протеста не раз сменялась власть.

Между тем, природа протестов в странах Центральной Азии имеет как схожие черты, так и достаточно серьезные различия. Объединяет протесты в регионе, наверное, тот факт, что власть в наших обществах цементируется по советскому принципу, предпочитая дистанцироваться от общества, управляя им через какие-то закрытые и элитные структуры. В последнее время такое манипулирование осуществляется и через так называемые современные технологии, при помощи блогеров или придворных идеологов. Все это создает только видимость наличия коммуникации между властью и обществом. А на деле этот разрыв увеличивается, о чем, собственно, и свидетельствуют участившиеся протесты.

Без активного политического пространства, политической конкуренции людей, сообществ, партий или идей, мы обречены на то, что каждый режим, даже начинающийся как демократический, будет пытаться всеми способами продлить свой жизненный срок. Попытки управления общественным мнением, проведение разного рода референдумов и конституционных изменений – этот опыт, как мы видим, накапливается от России до Узбекистана – с не очень просчитанными последствиями.

Какие факторы влияют на рост протестных настроений в центральноазиатских обществах? Почему нам нужны репрезентативные институты, независимая экспертиза и свободные СМИ, а не искусственные насаждения в виде курултаев и других альтернативных квази-представительств? Как протесты в Каракалпакстане могут повлиять на отношения между Казахстаном и Узбекистаном? Смогут ли на фоне такой протестной внутриполитической активности Астана и Ташкент прийти к реальному созданию некого экономического альянса?

На эти вопросы отвечает эксперт по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев.

Я – Рустам Бурнашев, занимаюсь изучением вопросов безопасности в Центральной Азии, как на уровне стран, так и на региональном уровне.

В этом году мы видели похожие всплески протестной активности в Центральной Азии: январь в Казахстане, протесты в ГБАО в Таджикистане, протесты в Каракалпакстане. Некоторые эксперты еще вспоминают протесты недавних лет в Беларуси и в Кыргызстане. Что похожего и различного мы можем увидеть в этих протестах? Если можно, по пунктам или линиям разлома расскажите, пожалуйста.

С моей точки зрения говорить, что это схожие протесты, некорректно и бесперспективно. Мы сразу пытаемся обобщить и соответственно это обобщение будет приводить к тому, что мы будем не анализировать сами эти протесты как феномены какие-то, а будем пытаться их классифицировать, пытаться обобщить. Все-таки с моей точки зрения, и базы для этих конфликтов, и поводы для этих конфликтов, и реакция властей очень серьезно различаются. Что приводит к тому, что да, конечно, мы можем найти какие-то общие моменты, но эти моменты не будут отражать сущности этих процессов. Вот, например, если мы будем сравнивать даже ситуативно текущие события в Узбекистане и события, которые происходили в январе в Казахстане, всё-таки мы можем сказать, что их объединяет то, что это протестность. Так же их объединяет то, что поводом для протестности послужило достаточно случайное мероприятие в обоих случаях. И мы можем в какой-то степени сказать, что реакция властей на протесты в какой-то степени сходна – к сожалению, и в Казахстане, и в Узбекистане есть жертвы — это влияние властей или реакция самих протестующих, тут уже достаточно серьезный и открытый вопрос.

А если мы начнем углубляться в эти процессы, то увидим, что всё-таки различий здесь гораздо больше. И целеполагание совершенно другое, лозунги другие. Например, если мы говорим о Казахстане, то основной лозунг был направлен на изменение политической модели устройства Казахстана. Если мы будем говорить о ситуации в Каракалпакстане, в Узбекистане, то там всё-таки основной лозунг не направлен на изменение политической системы. Там даже основной лозунг выделить сложно. И сложно сказать, чего хотят протестующие. Скорее всего мы могли бы сказать, что они хотят большего уважения к населению Каракалпакстана, с учетом его интересов не через какие-то дистанцированные структуры, как они оказались (даже по словам президента Узбекистана властные органы Каракалпакстана оказались дистанцированы от населения), а более прямо, непосредственно учитывать эти интересы. Поэтому я бы все-таки эти события в данном случае не стал обобщать

Спасибо! А если взять основной посыл протестов в целом в регионе – слишком сильная центральная власть – что нам это говорит? Демократизируемся мы наконец после советского и постсоветского авторитаризма и в целом мы устали от этого?

Сложно сказать. Да, я соглашусь с вами, наверное, когда мы говорим о втором вопросе. Наверное, мы могли бы сказать, если мы всё-таки хотим найти что-то общее и попытаемся выйти за границы анализа только этих протестов, то я бы переключился на свою любимую тему. На тему того, что во всех странах, которые вы назвали в первом вопросе, есть общая характеристика: это очень сильная дистанцированность власти от населения или от граждан. Кому какой термин нравится. Иногда говорят, что использование термина “население” — это обезличивание граждан, а иногда говорят, что наоборот нужно использовать термин “население”, потому что здесь добавляются инструменты анализа, например, такие как биополитика и биовласть. Тем не менее, эта дистанция, которая у нас есть между населением и властями, она, наверное, действительно обобщает эти конфликты и, наверное, в таком более фундаментальном формате можно сказать, что причиной этих протестов, причиной именно той формы реакции, которую мы здесь имеем, она связана именно с этой дистанцией. Соответственно, эта дистанция приводит к тому, что решения, которые принимают на уровне власти, оказываются неэффективными, потому что они принимаются в том, скажем так воображаемом пространстве, которое себе строит государственная власть. А население живет в другом пространстве. И эти два пространства не пересекаются. И здесь, естественно, возникает достаточно серьезная проблема. В Казахстане, кстати, эта проблема осмыслена и озвучена была в виде концепции “Слышащего государства”. Но мы с вами понимаем, что всё-таки идея “Слышащего государства” не полностью снимает эту проблему. Она ее только обозначает. Потому, что вопрос же у населения стоит не только в том, чтобы меня слышали, а чтобы я мог влиять на принимаемые решения, и чтобы эти решения принимались с учётом тех установок, которые имеются у населения.

И в данном случае я не уверен, что население именно заинтересовано в демократических каких-то процессах. Когда я, например, сталкивался с исследователями, которые изучают арабский мир, особенно нефтяные арабские монархии, они говорят, что там же тоже далеко не демократия, они даже не используют демократическую риторику. Но тем не менее, там взаимодействие монархической власти с гражданами стран выстроено на достаточно жестком учете интересов граждан, не только верхушки, но интересов граждан. Здесь возникает достаточно интересная модель. Поэтому, скорее всего, постольку поскольку мы находимся в европейском пространстве, это можно было назвать стремлением населения к демократии. Но в то же самое время я, например, фиксирую, что тут есть очень серьёзные установки на патернализм, желание не брать на себя ответственность, но при этом иметь возможность реализовывать свои интересы так, чтобы эти интересы учитывались.

Всё-таки мы находимся в каком-то процессе поиска приемлемой формулы, да? С одной стороны проводить политику, я имею в виду, государственная власть, госорганы, с другой стороны в полной мере учитывать мнение и желания общества, население?

Да, есть какой-то поиск, я думаю, что мы можем говорить о том, что здесь есть какой-то поиск, но однозначно сказать, что это именно тенденция к демократии, это тренд к демократии, я бы не взял такой ответственности так однозначно утверждать.

То есть не обязательно это могут быть именно демократические какие-то принципы, которые приняты там на западе, в разных странах? А давайте немного поговорим о коммуникациях между государством и обществом, раз уж мы затронули эту тему, но в последние годы мы видим, как государство управляет общественным мнением через так называемых блогеров. Да мы видим это и в Узбекистане, где это принимает некоторые даже преувеличенные формы, где на базе каримовской закрытой прессы начался рост блогерства, часто управляющихся со стороны государства, то есть сверху. Представляет ли это риски для принимающих решения людей и получается, что эта искаженная, излишне позитивная картина. Вы видите здесь какие-то риски?

Я не готов здесь оценивать информационное пространство Узбекистана, потому что я не вовлечен в него и, к сожалению, не готов сказать, насколько там доминируют так называемые нетрадиционные средства массовой информации, блогеры, самопровозглашенные журналисты. Конкретно здесь не готов ответить и, скорее всего, для меня ближе здесь и понятнее ситуация в Казахстане, в которой я нахожусь и вовлечен, но, если отвлечься именно от оценки ситуации в Узбекистане и взять вопрос в более общем плане – есть ли риски, да, с моей точки зрения, есть риски, безусловно. Дело в том, что здесь принципиальный риск, как мне кажется, состоит в том, что у нас сформировалось очень искаженное восприятие населения (да, вот опять всё-таки используем этот термин) на основании так называемых социальных сетей. То есть сложилось некоторое представление, что материалы, подающиеся в социальных сетях, какие-то комментарии, какие-то посты, какие-то материалы, размещаемые в социальных сетях, они отражают установки взгляды населения в целом. С моей точки зрения, абсолютно некорректно.

Дело в том, что охват социальных сетей населения, очень неравномерный и очень специфичный, и мы сталкиваемся с этим феноменом очень серьезно, когда мы начинаем говорить, что вот, допустим по ситуации в Украине, по войне в Украине, например, если вы спросите меня, как казахстанцы относятся к этой ситуации и я буду опираться только на свои ленты в нетрадиционных медийных полях, где я присутствую, я скажу, что казахстанцы в массе своей, ну скажем, против войны они против руководства России и они занимают вот такую позицию. При этом я совершенно спокойно допускаю, что если бы мои настроения были бы несколько иными, у меня был бы совершенно другой подбор моих виртуальных друзей и их установки могли бы оказаться совершенно другими, и, соответственно, вот эта трансформация, мне кажется, она очень серьезная, потому что каждый в кавычках, скажем, блогер, представленный в таких сетях, он только формирует только свою аудиторию, его аудитория очень специфична, и поэтому опираться на установки этих блогеров, это с моей точки зрения, очень нерационально и очень рискованно. Всё-таки традиционные средства массовой информации или средства массовой информации, построенные на не избирательной модели, например, так как строится Telegram, они более эффективны постольку, поскольку они распространяются на неизбирательную аудиторию и оценки там даются неизбирательные.

Теоретики также говорят о необходимости развития институтов. А вот всё, о чём мы сегодня говорим, это всё-таки кризис или нехватка каких-то институтов?

Да, в значительной степени соглашусь, что здесь мы сталкиваемся с проблемой работы институтов, с проблемой того, как институциональные структуры выстроены и готовы отрабатывать свои функционалы. В данном случае, я думаю, можно вернуться к событиям, которые происходят в Узбекистане, в этой трагической ситуации и, если мы будем рассматривать вот чисто институциональный формат этих событий, то мы увидим, что в значительной степени эти события связаны с тем, что именно парламентские институты в Узбекистане не в полной мере или, даже можно резче сказать, отработали свои функциональные обязанности. Причем на это, как ни странно, парадоксальным образом на это чётко указал президент Узбекистана во время своего первого визита в Нукус после конфликта, когда он сказал, обращаясь к парламенту Каракалпакстана (мы с вами, надеюсь, помним, что Каракалпакстан – это парламентская республика) – я дословно не смогу процитировать – но смысл обращения состоят в том, что “вы же предлагали вот эти изменения, это вы предлагали эти изменения в Конституцию, вы за них проголосовали и вы это сделали, не учитывая интересов населения”. То есть, что значит, что парламент не учел интересы населения? Это значит, что парламент оторвался от населения, что нарушены механизмы отбора людей в парламент, что связи парламентариев с населением очень слабые, что парламентарии не знают настроения населения.

Как я уже говорил, они исходят из той реальности, которые они для себя сконструировали, и эта реальность не совпадает с той реальностью, которую сконструировало само население, и Мирзиеев де-юре абсолютно прав. Потому что опять-таки юридически право внесения изменений в Конституцию Узбекистана, этим правом обладает именно Олий Мажлис и комиссию по поправкам в Конституцию формировал именно Олий Мажлис. Если Вы посмотрите список, там, по-моему, 46 членов этой комиссии, там в основном это парламентарии, представители областей и несколько людей буквально, там, по-моему, пять или шесть человек из министерств. То есть это чисто парламентская структура и, кстати, один из заместителей председателей комиссий это председатель парламента Каракалпакстана, и они принимают эти поправки, они обсуждают эти поправки, они выносят эти поправки на заседание Олий Мажлиса, законодательного собрания. Законодательное собрание принимает эти поправки, выносят на общенародное обсуждение. То есть ни на одном из этих этапов не сработал институциональный механизм независимой экспертизы, когда люди сказали “а как отреагируют жители Каракалпакстана. Да, как они отреагируют на эти изменения в Конституции”. Это ж надо было просчитать? Это надо было устраивать экспертизу, а она нигде не появилась, а ответственность за это несли институты и парламентский институты, они не сработали.

И здесь опять мы можем вернуться к вот этой модели “слышащего государства” в Казахстане. Почему опять-таки с моей точки зрения это модель должна критиковаться, потому что она опять-таки, к сожалению, не институционализирована. Да, в Казахстане предлагается сначала НСОД (Национальный совет общественного доверия), потом предлагается альтернативная форма курултая. Да, эти структуры, они же законодательно не закреплены, то есть набор людей в эти институты, он непрозрачен, по сути, и соответственно, эти структуры мы не можем рассматривать как институты, которые на формальных основаниях будут не только предлагать какие-то идеи, но и брать ответственность за эти предлагаемые идеи. То есть опять-таки вытекает вопрос “А почему это не делает парламент Казахстана?” Собственно, он и должен заниматься выдвижением этих инициатив. Почему это не делают какие-то независимые thinktank-и, которые тоже на институциональной основе должны выдвигать такие идеи и выдвигая эти идеи, нести за них ответственность? И, соответственно, я полностью согласен с той идеей, которую вы поставили в вопросе, что мы сталкиваемся с проблемой формирования институтов. И вот посмотрите, у нас даже деформирована вот эта роль институтов, обратите внимание, когда у нас возникают любые проблемы, независимо от того, кто является источником этих проблем и кто должен их решать, у нас сразу отсылка идёт, как правило, к президенту, хотя очень многие полномочия и много сфер ответственности не относятся к президенту непосредственно. То есть мы уже устойчиво привыкли к тому, что у нас единственный действующий институт однозначно и институт, который готов брать на себя ответственность в той или иной мере, и то не всегда – это институт президентства практически во всех странах Центральной Азии.

И для того, чтобы получить целостную картину реальности, нам надо несколько взглядов на мир, мы на мир должны смотреть с нескольких точек зрения, то есть иметь несколько экспертиз, и чем больше у нас этих экспертиз, тем существенно снижаются риски. А у нас, к сожалению, дистанцирование власти от независимых институтов приводит к тому, что вот это независимая экспертиза, она вообще не берется в рассмотрение. У нас по большому счёту, даже если мы вот сейчас попытаемся с вами вспомнить независимые thinktank-и которые существуют в странах Центральной Азии, мы их с вами наверное даже не сможем назвать короче случайно зовём две-три структуры, которые очень маленькие и чаще всего персонифицированные.

Как вы думаете, какие могут быть сценарии развития ситуации в Каракалпакстане в целом, если посмотреть на протестную активность в регионе. Что будет дальше по вашему мнению?

Ну для меня построение сценариев – это достаточно серьезный исследовательский процесс, который предполагает сбор достаточно серьезной базы информационной, и сейчас для меня данных по Каракалпакстану просто недостаточно. То есть на самом деле у меня нет данных по настроению населения Каракалпакстана, какие социальные слои участвовали в протестах, вплоть до того, что даже ключевые лозунги и ключевые требования сейчас крайне размыты и они как бы неочевидны, то есть у меня есть серьёзные скептицизм по отношению к тому потоку информации, который у нас сейчас имеется. С моей точки зрения, он в значительной степени либо эмоционален, что вполне обоснованно, либо, к сожалению, находится под очень серьезным идеологическим воздействием по принципу такому – «всё что делает власть – это плохо» или наоборот «надо поддерживать власть, потому что это сепаратисты». То есть, к сожалению, здесь слишком много у нас неопределенности для того, чтобы можно было построить какие-то сценарий. Если мы попадаем в такую ситуацию неопределенности и пытаемся построить сценарий, мы попадаем в воспроизведение банальных каких-то процессов, банальных вещей – типа того, что Ташкенту удастся нормализовать ситуацию, привести ее к состоянию статус-кво, как это было, допустим, в июне 2022 года до озвучивания предлагаемых поправок в Конституцию, протестных выступлений и до тех жертв, которые в ходе этих протестов возникли. На самом деле – это не сценарий, это просто описание реальности, которое, с моей точки зрения, бесперспективно и более того, скажем, просто формирует такую идеологическую окраску.

Спасибо, а когда мы обсуждали природу этих протестов, я забыл один момент упомянуть и хотелось бы ваше мнение услышать. А как насчёт в целом вопросов национализма? Что происходит в Узбекистане, есть ли там национализм и в целом как национализм развивается в странах Центральной Азии?

Термин “национализм” он имеет несколько коннотаций, несколько значений. У нас есть национализм как нациестроительство, то есть с точки зрения строительства национального государства по модели европейских государств; есть национализм как некоторая линия этнического развития, которая акцентируется на культурных вопросах развития; и есть, к сожалению, национализм как ну вот политическая – я даже боюсь сформулировать, но я думаю, что для такого диалога, как у нас сейчас происходит, это нормально – как некоторая попытка политического конструирования этноса. Соответственно, разность национализма есть, и мы с вами понимаем, что, например, постольку поскольку страны Центральной Азии находились в зоне европейского политического пространства с вхождением в состав Российской империи, после нахождения в рамках Советского Союза, когда уже происходило национально-территориальное размежевание, когда здесь конструировались республики, союзные республики по европейскому образцу, конечно, у нас сформировалась модель такого государственного национализма с точки зрения государственного строительства. И понятное дело, что после распада Советского Союза у нас происходит процесс государственного строительства и в принципе это нормально, то есть с европейской точки зрения.

Конечно, для нашего пространства это очень часто порождает сложности, потому что всё-таки это приносное к нам, то есть вот такой государственный национализм для стран Центральной Азии – это внешняя модель, то, что называют “колониальная модель”, и она, конечно, порождает достаточно серьезные сложности. Например, в Узбекистане такая сложность формируется, более известная, наверное, сложность реально – это взаимоотношения узбеков и таджиков с точки зрения именно государственной символики, с точки зрения государственного строительства, например, проблемы государственного языка. Для Узбекистана узбекский язык это язык государственный, но значимость таджикского языка для Узбекистана очень серьезная, особенно для таких регионов, как Бухара, Самарканд, она достаточно значимая, и вот связанное с национальным строительством выталкивание таджикского языка на периферию – естественно проблемное. Но этот национализм связан с принятой у нас модели государственного строительства и от этой модели, я не думаю, что мы можем отказаться. Я с трудом представляю, как бы мы пошли на какую-то другую модель в обозримой перспективе. Хотя есть версии создания того, что мы называем центральноазиатской интеграции, когда предлагается модель там формирования какой-то там Согдианы, есть такие вещи, такие попытки сгладить вот эти элементы государственного строительства по европейскому образцу.

Если мы говорим о техническом национализме с точки зрения развития своей культуры, языкового пространства, это вообще нормальное явление. Да совершенно нормально, но опять-таки, правда, приобретает характер такой генерализации, когда мы в попытках создания национальной модели очень часто теряем региональную специфику. В Казахстане, например, этой весной я сталкивался с такой достаточно интересной идеей, что у нас Казахстан ассоциируется с южным регионами. Вот эта степь в маках вся. А на самом деле Казахстан же это не только вот эта степь в маках, есть огромное пространство северного Казахстана, где совершенно другая природа, но она не встраивается в лубочные картинки Казахстана. То же самое мы встречаем очень часто в Узбекистане, я думаю, вот такие унификации национальных культур, унификации национального языка, когда мы строим литературный язык с унификацией региональных диалектов каких-то, региональных языковых образов и так далее – это тоже проблемный процесс, но совершенно нормальный.

С проблемой мы сталкиваемся тогда, когда у нас вот этот культурный национализм начинает вторгаться в политический национализм, когда у нас возникает этнократические модели. Когда у нас обсуждают какого-то политического деятеля, начинают вспоминать не его программу, не его политическую позицию, а начинают припоминать его этническое происхождение. Является ли он казахом, узбеком, таджиком или нет. Эта риторика, я думаю, известна в Казахстане была по отношению к ряду политических деятелей в Казахстане и Узбекистане. Это риторика присутствует в отношении того же самого Ислама Каримова, например. Она присутствовала очень активно, понятно, что такой формат, когда мы на первое место начинаем ставить не идеи человека, а какие-то технические характеристики вплоть до того, что знает ли он тот или иной язык, То есть это тоже достаточно специфический момент, который, с моей точки зрения, опять-таки не соответствует центральноазиатской традиции, когда мы жили всегда – мы уже не застали с вами это пространство – вот если мы будем брать там какой-то 19 век, неколониальное развитие Центральной Азии, когда мы жили в полилингвистическом пространстве, то есть человек совершенно спокойно разговаривал на многих языках или не разговаривал на каких языках, но это не было проблемой и для его самореализации. То есть для его самореализации имели, наверное, какие-то другие факторы, например религиозные или какие-то другие факторы. И сейчас, с моей точки зрения, политизация этнического компонента, конечно, имеет серьезную проблему и формирует серьезные проблемы и в этом плане, к сожалению, можно констатировать, что у нас эти тенденции есть, мы эти тенденции видели в последние годы, начиная с 2010 года с конфликта в южных регионах в Кыргызстане и конфликт в Казахстане, связанный с дунганами, и в придачу к очень многим конфликтам этническая составляющая еще очень часто происходит, очень часто с этой проблемой сталкивается Казахстан. Поэтому, к сожалению, мы предприняли вот эту модель этнического строительства европейскую, но, к сожалению, она у нас сейчас приобрела такое вот, скажем, не очень конструктивное наполнение, как мне кажется, и, к сожалению, это не очень конструктивное наполнение у нас существует достаточно долго – практически несколько десятилетий.

В ходе нашей беседы мы уже несколько раз делали параллели между ситуациями в Казахстане и Узбекистане. Как, по вашему мнению, кризис в Каракалпакстане может отразиться на казахско-узбекских отношениях?

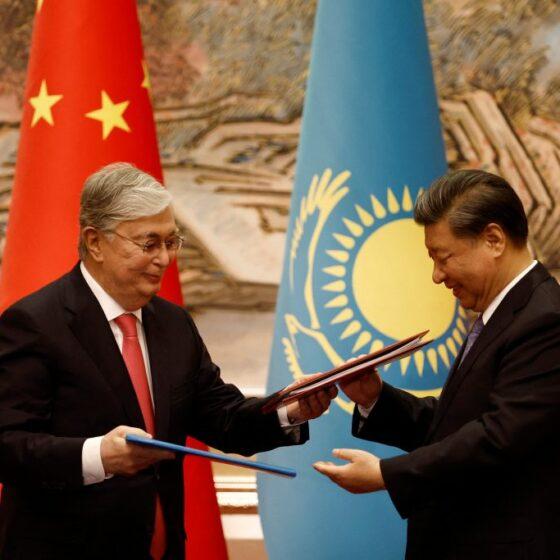

Здесь всё зависит от позиции Казахстана. Пока официальная позиция Казахстана – крайне взвешенная и конструктивная. Буквально вчера было опубликовано заявление Министерства иностранных дел Казахстана, где Казахстан чётко зафиксировал свою приверженность тем соглашениям, которые имеются между Казахстаном и Узбекистаном. Отношения между странами подняты сейчас до уровня союзнических отношений. У нас подписана Декларация союзнических отношений. Официальный Казахстан, с моей точки зрения, занял действительно конструктивную, разумную позицию, фиксируя то, что те процессы, которые сейчас происходят в Узбекистане, Каракалпакстане – это всё-таки внутренние процессы Узбекистана и Каракалпакстана. Статус Каракалпакстана очень специфичный, и поэтому не совсем корректно было бы даже сказать, что это внутренние процессы только Узбекистана. К сожалению, есть более радикальные заявления казахстанской общественности, в которых заявляется о том, что каракалпаки – это ближайший этнос к казахам и казахи должны показать им какую-то поддержку. Естественно, если речь идёт о гуманитарной поддержке, то это великолепно. Но если речь идёт о попытках политизации этих процессов и попытках вмешательства в эти процессы, то они безусловно будут рассматриваться как внешнее вмешательство. И они будут влиять, я не могу сказать, катастрофически негативно, но во всяком случае будут создавать не очень хороший точечный фон для двусторонних отношений. В целом, мне кажется, что эти точечные заявления, все мы понимаем, что ситуативно, эмоционально, что такие заявления в общем-то возможны. Но они, к счастью, не переходят к действиям, и это лежит в сфере того, что мы называем нормальностью. Поэтому мне кажется, что в том формате, который мы имеем сейчас, развитие ситуации в Каракалпакстане серьезного воздействия на двусторонние отношения наших двух республик оказывать не будет.

Завершая нашу беседу, я хотел бы немного отвлечься от темы протестов и поговорить про отношения Казахстана и Узбекистана. Как Вы уже заметили, у нас была подписана Декларация о союзнических отношениях. Как Вы в целом оцениваете вот такую, скажем так, возможность создания некоего экономического альянса между Астаной и Ташкентом? На мой взгляд, это было бы одним из наиболее целесообразных и практических шагов для того, чтобы выстраивать такие отношения в регионе на фоне того, что мы видим, что в целом региональная интеграция или тот импульс, который был несколько лет назад, немного угас. И мы видим, что даже двусторонние проблемы между Кыргызстаном и Таджикистаном, они тоже тормозят процесс. Как вы оцениваете такую идею?

Это направление соответствует интересам как двух государств Центральной Азии, так и формирует достаточно хорошую площадку для расширения сотрудничества на весь регион. В этом плане я с вами полностью согласен в этих оценках. Другой вопрос – каков механизм реализации этих процессов? Мы, к сожалению, видим, что выработка таких механизмов очень сложная и она ограничена в значительной степени теми условиями, в которых нашей страны реально существуют. Казахстан является, например, членом ЕАЭС и, понятное дело, что развитие партнерства Казахстана со странами, которые не входят в ЕАЭС, они имеют, ну скажем, в данном случае объективные ограничения. Но тем не менее, я вижу, что Казахстан и Узбекистан находят варианты выстраивания двусторонних отношений даже в такой ситуации. И эти двусторонние отношения, если мы отбросим такие случайные факторы, как карантинные меры, связанные с ковидом, то они действительно имеют тенденцию к поступательному развитию. Поэтому здесь я думаю, есть очень серьезные варианты для эффективного развития для того, чтобы мы выходили на предложение некоторой модели межгосударственного сотрудничества в Центральной Азии.