В этом эпизоде Руслан Изимов и его гость – профессор Рустам Бурнашев пытаются объяснить текущие события при помощи теорий международных отношений. Действительно ли расширение НАТО на восток стало причиной войны или имперские амбиции России неуклонно наращивались и война в Украине стала неминуемым результатом этого, вне зависимости от НАТО? А политика реалистов только потакала России в ее амбициях и вовремя не разглядела будущую агрессию? Есть ли место идеалам и ценностям во внешней и региональной политике?

Подкаст можно слушать на:

Полный транскрипт

Война России в Украине вызвала горячие споры среди теоретиков международных отношений. Политика Запада, и особенно таких стран, как Германия, Франция и, в отдельные электоральные циклы, США в отношении России часто руководствовалась прагматизмом. Государства все руководствуются собственными интересами безопасности, и реалисты, в частности, утверждали, что Россия имеет законное право рассматривать расширение НАТО как экзистенциальную угрозу, и поэтому Западу следует лучше учитывать ее интересы. Однако текущие военные действия российского руководства, которые оказались менее рациональными, чем ожидали западные коллеги, нанесли реалистам чувствительное поражение. Особенно критикуют американского политолога и реалиста Джона Миршаймера, который всегда утверждал, что главная вина за украинский кризис лежит на странах Запада. Но действительно ли расширение НАТО на восток стало причиной войны, или имперские амбиции России неуклонно наращивались, и война в Украине стала неминуемым результатом этого вне зависимости от НАТО, а политика реалистов только потакала России в ее амбициях и вовремя не разглядела будущую агрессию? Есть ли место идеалам и ценностям во внешней политике?

Теории международных отношений такие, как реализм или либерализм, в действительности очень обобщенные, но дают нам полезные линзы, с помощью которых мы можем искать объяснение тем или иным событиям. Сегодня об этих теориях, отношениях НАТО и России и нашем собственном центральноазиатском регионализме мы говорим с профессором Рустамом Бурнашевым.

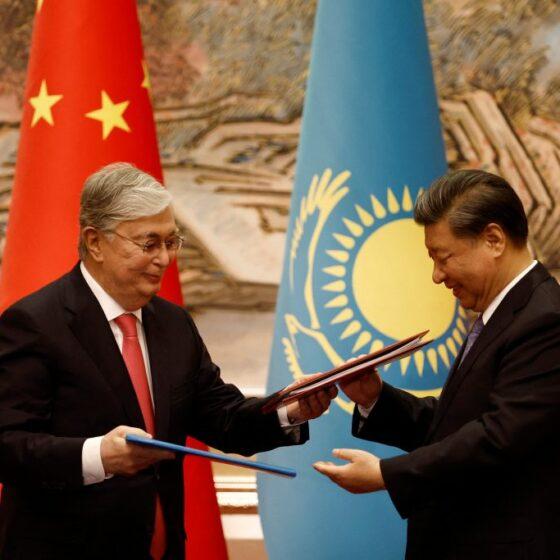

Рустам Бурнашев – профессор Казахстанско-Немецкого университета

Руслан Изимов

На фоне тех событий, которые происходят в Украине, теоретики международных отношений ведут споры. Например, вспоминается статья американского политолога и реалиста Джона Миршаймера «Почему украинский кризис вина Запада? Либеральные иллюзии, спровоцировавшие Путина». В статье содержалась резкая критика американской политики в отношении России после окончания холодной войны. Профессор Миршаймер утверждал, что главная вина за украинский кризис лежит на странах Запада, а вмешательство России и в Крыму, и на Украине было спровоцировано безответственными стратегическими целями НАТО в Восточной Европе. В этом контексте, как вы думаете, реалполитик сегодня превалирует в мире, или либеральная идея все еще сохраняет свою привлекательность?

Рустам Бурнашев

Во-первых, надо понимать саму природу теории международных отношений, что само слово “теория” в данном случае — это очень условный термин. То, что мы называем теориями в рамках международных отношений — это не совсем то, что мы называем теориями, например, в рамках физики. Степень обоснованности, степень верифицируемости и степень того, насколько эти теории могут быть фальсифицированы, здесь гораздо ниже, чем, например, в физике. Это, собственно, не теории, а скорее всего имело бы смысл говорить о некоторых концепциях или о теоретических взглядах. А второй момент – у нас нет доминирующей парадигмальной концепции, которая была бы основной и которой придерживались бы все исследователи. И это всё приводит к тому, что мы, как мне кажется, наверное, к счастью, не имеем возможности сказать, что какая-то концепция лучше описывает какой-то конкретный процесс. В частности, мне кажется, было бы некорректно сказать, что, например, структурный реализм лучше описывает то, что происходит в Украине и вокруг Украины, чем, к примеру, какая-нибудь критическая теория, например, парижской или копенгагенской школы. Дело в том, что многообразие этих концепций позволяет нам взглянуть на ситуацию с самых разных точек зрения. С одной стороны, комплекс этих подходов позволяет нам получить комплексное видение ситуации. А с другой стороны, безусловно, выбор концепции, на основании которой мы могли бы описывать нынешние события опять-таки в Украине, во многом зависит от исследователя постольку, поскольку нет парадигмальной концепции. На выбор очень серьезно влияют ценности, какие-то идеалы конкретного исследователя, может быть, его привычки, какие-то другие субъективные факторы. Поэтому, например, я, недавно комментируя военные действия в Украине, говорил, что мне кажется, что наиболее эффективно это описывает книга Мэри Калдор «Новые и старые войны» там, где она разводит войны на идеологические и войны на основании идентичности. Мне так представляется. Но какой-то другой исследователь вполне может сказать, что это классические военные действия, классическая модель, связанная с классическим подходом в дилемме безопасности. Например, как это делает, по сути, Миршаймер. Он может сказать, что у нас есть ситуация с дилеммой безопасности, и Россия в связи с расширением НАТО теряет ощущение своей безопасности и предпринимает наступательные действия для того, чтобы восстановить свою безопасность. Если мы возвращаемся к идее Миршаймера, мы видим, когда он описывает отношения России и Украины, отношения России и Украины и Запада, он вспоминает, по сути, доктрину Монро и говорит, что Украина находится так близко к России и что Россия не может не учитывать этот факт.

Вторая часть вопроса, наверное, более историческая, касающаяся взаимодействия России и НАТО. Здесь мне кажется, у нас есть очень серьёзные аберрации, связанные с идеологическими факторами, с нашим эмоциональным, возможно, неприятием текущей российской политики, когда идет противопоставление России 2000-х годов и России 90-х годов. Вспомните, когда возникают фундаментальные трения между Россией и НАТО? Они же возникают в эпоху Ельцина. Я думаю, мы все помним и реакцию команды Ельцина на первую волну расширения НАТО, и реакцию команды Ельцина на военные действия в Югославии. Все эти реакции проходили именно через критику этой модели расширения НАТО и ее действий в Европе. То же самое говорить о том, что НАТО действовала только с точки зрения реалполитик, тоже было бы не совсем корректно, потому что в этот период происходит некоторая трансформация НАТО. НАТО от такого военно-политического блока трансформируется в политико-военный блок. То есть политические вопросы выходят на первый план. И мы с вами помним, что в 90-е годы ставился даже такой парадоксальный вопрос, а может ли Россия вступить в НАТО? Для нас сейчас он звучит парадоксально, но, если мы вспомним 90-е годы, он не звучал таким невозможным. Просто говорилось о том, что это стоит слишком дорого, что перевод российских вооруженных сил на стандарты НАТО очень сложен, и даже в шутку говорили о том, что, скорее НАТО может вступить в Россию, а не Россия в НАТО по масштабам военного присутствия в Европе. Эти вопросы ставились, и они выливались в работу НАТО с Россией в рамках совместного совещания. Это также выливалось в программу “Партнерство во имя мира“, которая совершенно спокойно принималась и Россией, и другими постсоветскими странами. То есть 90-е годы — это очень интересный период, который, мне кажется, имеет смысл специально анализировать без мифологизации, без накладки на 90-е годы нашей современной ситуации и смотреть, что там происходило. Потому что, если возвращаться к моей позиции, мне кажется, что очень серьёзный ключ к пониманию того, что сейчас происходит в Европе, лежит в самом конце 80-х и в самом начале 90-х годов, когда происходит коллапс Советского Союза, коллапс биполярной системы и когда ставится вопрос о том, какая система будет дальше формироваться?

Руслан Изимов

Есть еще третья теория международных отношений, которая критикует и реалистов, и либералов, – это конструктивизм. Расскажите, как смотрят ее сторонники на сегодняшние события?

Рустам Бурнашев

Здесь, наверное, ответить достаточно сложно, опять-таки исходя из того, что я уже говорил. Когда мы говорим о теориях международных отношений, мы очень часто представляем их как теории в физике. Есть какие-то люди, которые разделяют, например, структурный реализм или неолиберализм, или позицию конструктивизма. По факту ни структурный реализм, ни неолиберализм, ни конструктивизм, ни какие-то другие концепты, которые у нас присутствуют в поле осмысления международных отношений, например, те же самые феминистские подходы или постколониальные подходы к пониманию международных отношений, то есть у нас не ограничивается тремя векторами – их очень много. Но эти вектора не едины. Соответственно ответить на вопрос, как конструктивисты понимают ситуацию в Украине и вокруг Украины было бы некорректно. Можно сказать, как понимает это конкретный человек, действующий в рамках данной парадигмы или концепции. В самом таком абстрактном варианте можно сказать о том, что конструктивизм фокусируется на том, как проявляются в международных отношениях вопросы идентификации, как появляются в международных отношениях вопросы того, как мы представляем себя в мире, как мы позиционируем себя в мире, как воспринимают нас в мире? То есть вопрос о том, как я вижу себя, как я чувствую свое «я», как я конструирую каких-то «других» и как выстраивается связь между этим «я» и «другими»?

Понятно, что, если мы говорим, например, о конфликте в Украине, с моей точки зрения, очень много может объяснить концепция Мэри Калдор относительно идентификационных войн. То, что она называет “новыми войнами”, когда мы позиционируем, идентифицируем себя через позиционирование “другого”. Например, для Украины, видимо, таким «другим» стала Россия. Опять-таки мы знаем, даже не изучая ситуацию с Украиной, мы знаем по даже культурным кодам, эта проблема становится гораздо раньше, чем в 2014 году. И, наверное, уже после 2014 года Россия начинает активно конструировать Украину как «другого». Я думаю, любой человек, который смотрел российские каналы в этот период, особенно так называемые российские ток-шоу, видели, как любой вопрос, с которым Россия сталкивается, обсуждение любого вопроса переносится и выворачивается, и начинает рассматриваться через призму Украины. То есть конфликт идентичности, мне кажется, достаточно эффективный вариант в рассмотрении этого конфликта, если мы придерживаемся позиции одной школы внутри конструктивизма.

Руслан Изимов

Говоря о НАТО и Европейском союзе, мы видим, как эффективными могут быть региональные организации. Но мы на постсоветском пространстве пока не создали ничего похожего. Тем не менее есть у нас обязательства в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ. В связи с этим, такой вопрос – мы сейчас все в одной лодке с Россией?

Мы видим, что есть противоречивые позиции у Армении, Грузии и, неожиданно, у Кыргызстана. Какие международные нормы формируют сегодня союзничество: многосторонние или двусторонние?

Рустам Бурнашев

Очень комплексная постановка вопроса. Наверное, надо её разбивать на какие-то моменты. Все-таки, когда мы говорим о НАТО, формирование этой международной организации происходило в очень конкретных исторических условиях и формировалось для решения конкретных целей. Это был, по сути, военно-политический блок, который был призван противостоять угрозе с востока, выстраивать некоторый баланс сил между странами Западной Европы в отношении Советского Союза и странами, союзниками и партнерами Советского Союза. Цели были совершенно понятны, была совершенно понятна модель выстраивания этих взаимоотношений, и это приводит тому, что были общие ценности. Еще очень важный момент, что НАТО создается как некая структура, которая объединяет страны на основании разделяемых ценностей. Поэтому структура становится очень эффективной.

Как вы знаете, в 90-е годы с распадом организации Варшавского договора, потом с распадом Советского Союза и с изменением внешнеполитической доктрины стран, возникших на руинах Советского Союза, даже ставился вопрос, а нужно ли НАТО, нужна ли эта организация? Какие функции теперь НАТО будет выполнять? Это серьёзный был вопрос в начале 90-х годов. Тем не менее структура есть, есть институциональная инерция, есть многие другие вопросы – организация сохранилась. И в общем-то сохранилась как структура достаточно эффективная. Более того, происходила трансформация доктрины НАТО. Мы опять-таки знаем через программу “Партнерство ради мир”а, с которой мы все активно сталкиваемся через ряд других трансформационных механизмов.

То же самое с Европейским союзом. Структура возникала достаточно чётко. Если мы возьмём новейшую историю, собственно, когда ЕС возникает в начале 90-х годов как реакция на объединение Германии, как выполнение задач предотвращения какого-то нового конфликта, связанного с Германией. Сейчас это выглядит парадоксально, но в конце 80-х, начале 90-х годов этот вопрос активно обсуждался: а не будет ли объединенная Германия опять проблемой для Европы, как это было дважды в рамках XX века? Поэтому реализовывались до этого две модели. Мы с вами знаем, была модель демилитаризации и деиндустриализации Германии после Первой мировой войны и модель фрагментации Германии после Второй мировой войны. И была реализована в 90-е годы модель интеграции Германии в европейское пространство через создание и развитие Европейского союза. То есть тут тоже цель и задачи понятны. Помимо тех целей, которые ЕС приписываются в прошлом, как экономическое пространство, как пространство, улучшающее, облегчающее перемещение людей, услуг и так далее. Эти факты тоже – они чёткие. В этом плане эти региональные структуры, имея четкие цели, четкое видение ситуации, базируясь на общих ценностях, они становятся дееспособными.

Те структуры, которые мы пытаемся сформировать или пытались сформировать в рамках постсоветского пространства или в каких-то сегментах этого постсоветского пространства, они, к сожалению, если и включают все аспекты решения каких-то конкретных целей и задач, то этот элемент общих разделенных ценностей, разделенных каких-то целевых установок, здесь, сожалению, не очень чётко прослеживается. А иногда вообще не прослеживается. Можно очень легко поставить вопрос, а какие ценности лежат в основе ЕАЭС и ОДКБ, помимо этих целевых установок, помимо того, что ОДКБ гарантирует безопасность, а ЕАЭС призвана гарантировать развитие экономического поля? Какие ценности? Мы ценности эти не можем указать. Более того, эти ценности ничем не отделяют нас от наших соседей. Как правило, мы указываем те ценности, которые разделяют все наши соседи. Тогда возникают вопросы, а почему эти соседи не входит в эти организации? Почему они не участвуют в этих организациях? Вот для НАТО и для ЕС такой вопрос не стоял. А у нас этот вопрос возникает. То есть нет общих ценностей, а те ценности, которые нас хоть как-то объединяют, они нас никак не специфицируют. Поэтому и возникают вопросы к нашему объединению. Возникают вопросы к эффективности этих структур. Поэтому, мне кажется, это одна из ключевых проблем, которая лежит в основе тех региональных структур, которые мы пытаемся сформировать на постсоветском пространстве.

Здесь добавляются ещё и структурные моменты, если мы будем, например, рассматривать эту проблему не с точки зрения либерализма, которую я попытался сейчас представить, ссылаясь на какие-то ценности. Это не моя точка зрения, а точка зрения неолиберализма. А если мы говорим, например, с точки зрения неореализма, то тут возникает вопрос, а есть ли у нас структурные факторы, которые нас связывают? Если мы создаём какую-то региональную организацию, у нее должны быть некоторые внешние границы, которые мы можем очень четко очертить. А эти внешние границы оказываются очень расплывчатыми. Постсоветское пространство — это формат поля, которое было. Это поле Советского Союза. А если мы говорим, какие границы внутри постсоветского пространства, можем ли мы обозначить эти структурные границы? Мы сталкиваемся с проблемой, что не можем.

Например, если мы говорим о Центральной Азии, мы видим, что политические границы условной Центральной Азии мы можем провести. Это пять стран, которые являются в массе своей азиатскими, которые находятся на постсоветском пространстве. Но дальше, когда мы начинаем рассматривать реальные вопросы, например, водные вопросы в Центральной Азии, неожиданно оказывается, что пятью странами мы обойтись не можем. Неожиданно оказывается, Афганистан тоже лежит в бассейне Аральского моря, и он тоже входит в поле решения проблем водозабора, например, из Амударьи. Как, как можно решать эти вопросы без Афганистана? А водный вопрос является для нас основным, систематизирующим и объединяющим. Также мы можем поставить вопрос под любые попытки сформировать некоторое региональное пространство на постсоветском поле. То есть четких региональных границ у нас не возникает. С моей точки зрения, это те проблемы, с которыми сталкивается наше пространство, если мы говорим, с точки зрения неолиберализма и неореализма.

Если мы будем говорить, с точки зрения каких-то концепций, связанных с конструктивизмом, то тоже мы будем сталкиваться с этими проблемами очень серьёзно. Например, а есть ли у нас какая-то общая идентичность, когда мы говорим о Центральной Азии? Что нас объединяет в идентификации? А ничего не объединяет. Потому что мы после распада Советского Союза были вынуждены заниматься нашими национализмами. Мы должны были построить, в первую очередь, свою государственность, построить наш национализм. И строительство любого национализма находится в прямом противоречии с любой интеграцией. То есть, когда я конструирую свое «я», я могу конструировать “других”, но мне очень сложно конструировать этих “других” как похожих на меня. Для того, чтобы обосновать свой национализм, эти «другие» должны быть именно «другими». Я должен отмежевываться от этого процесса. И это действительно вопросы, которые, с точки зрения этой концепции, показывают, что такая идеализация не происходит.

Если мы возвращаемся к финальной части вашего вопроса, когда мы говорим: «А что работает лучше – многосторонние соглашения или двусторонние»? Опять однозначного ответа у нас нет. Если мы говорим о неолиберализме – зависит от того, какие нормы мы разделяем. Если у нас общие разделяемые нормы, общие разделяемые нормы в многостороннем формате, у нас будут нормально работать региональные процессы. Если у нас разделяемые нормы и ценности только в двустороннем формате, то мы будем строить двусторонние процессы.

То же самое, если мы обратимся к неореализму. Каковы структурные связи? Да, то есть, соответственно, и аналогичный вариант мы можем дать, если мы будем этот вопрос рассматривать с конструктивистской позиции. Соответственно, у нас получается картина, когда мы не можем сказать, что работает лучше. В каждой конкретной ситуации, в каждом каком-то срезе где-то работают лучше многосторонние структуры, где-то работают лучше двусторонние.

Давайте обратимся к ситуации взаимодействия Центральной Азии с Россией. Ярчайший пример Узбекистан. До и после реформ 2017 года Узбекистан делал ставку на выстраивание двусторонних отношений с Россией. Он дистанцируется от многосторонних соглашений. Узбекистан считает, что двусторонние соглашения работают более эффективно, в двустороннем формате работа более динамична, там более чётко можно учесть и реализовать интересы, целевые установки как Узбекистана, так и России. Казахстан сделал ставку на, помимо двусторонних, ещё и на многосторонние соглашения в формате ОДКБ, ЕАЭС. Это другое видение ситуации. То есть, видимо, посчитали, что такой формат будет работать более эффективно. Зависит от ситуации, зависит от того, как та или иная страна, та или иная политическая группа рассматривает конкретный процесс.

Руслан Изимов

В своем ответе вы коснулись этой темы региональной интеграции в Центральной Азии и даже косвенно уже ответили на мой следующий вопрос. Но все же для наших слушателей, как вы думаете, осуществима ли региональная интеграция в Центральной Азии, с точки зрения реализма? Ведь у нас разные интересы, которые иногда противоречат, но есть и нормы, и ценности в виде региональной и культурной общности и так далее.

Рустам Бурнашев

Технически, я думаю, с точки зрения любой концепции, которую мы сегодня упоминали, создание какого-то регионального объединения здесь возможно. Только разные концепции будут называть это по-разному. Я, например, не думаю, что, если мы будем рассматривать процессы, происходящие в Центральной Азии, с точки зрения неореализма, мы сможем их назвать интеграцией, поскольку для неореализма характерно рассмотрение международных отношений через призму такого некоторого эгоистического подхода. То есть страны стремятся реализовать собственные интересы, реализовать собственную безопасность, и для этого создают какие-то союзы или какие-то объединения. Это не интеграционное объединение в том плане, в котором, например, говорит об интеграции неолиберальная модель. Например, для неолиберальной модели, чтобы в Центральной Азии мы могли конструировать какую-то региональную общность, мы действительно должны иметь уже разделяемые ценности, разделяемые нормы. Мы должны на основании разделяемых ценностей и норм уже создавать надгосударственные институты, которые будут проводить эти ценности или нормы. А в модели неореализма создание надгосударственных органов — это очень проблематичная вещь, потому что надгосударственные органы уже не позволяют государствам реализовывать их собственные интересы. Например, с точки зрения реализма, если у нас разрушатся все другие наши связи, как многосторонние, так и двусторонние связи с соседними странами, мы, например, в Центральной Азии, вполне можем создать что-то похожее на Центрально-Азиатский союз. То, что, например, предлагалось в Европе как Западно- Европейский союз. Это такое военно-политическое объединение, которое будет позволять нам реагировать на какие-то военные угрозы. В принципе, мы могли создать такое объединение, когда были серьёзные проблемы с Афганистаном, когда мы активно секьюритизировали ситуацию в Афганистане. Тогда такое объединение вполне можно было создать. И если вы помните, даже была попытка такое объединение создать в виде ЦентрАзбата, так называемого военного подразделения, которое объединяло бы военнослужащих, на тот момент, четырех стран Центральной Азии. Но это не совсем интеграционное объединение. Например, с точки зрения неолиберализма, мы можем создать что-то похоже на Центрально-Азиатский союз в том плане, что это будет некое межгосударственное объединение с межгосударственными органами, решения которых будут значимы для национальных государств, а может быть, даже обязательными для этих национальных государств. Мы этот вектор тоже видим. Подписание пока предварительного Соглашения о союзнических отношениях между Узбекистаном и Казахстаном предполагает, что такие органы будут создаваться. Они пока не предполагаются как надгосударственные, в том смысле, что их решения будут обязательны для Казахстана и Узбекистана, но уже какие-то надгосударственные органы здесь обозначаются. Когда будет подписан, собственно, сам Договор о союзничестве между двумя странами, вполне возможно, что мы увидим картину более объёмную и четкую. И мы сможем оценить, действительно ли это нечто похожее на интеграцию.

Если мы говорим о ситуации, с точки зрения конструктивизма, то он не будет исключать возможности создания некоего объединения. С точки зрения конструктивизма, как я уже сегодня говорил, картина, наверное, будет выглядеть следующим образом: когда мы завершим строительство наших национализмов, когда уже четко будет понятно и чётко будет выведена модель нашего государственного строительство, нашего национального строительства, когда мы не будем постоянно ставить вопрос, что у нас 30 лет идут бесконечные реформы, когда мы уже остановимся и скажем – это наша модель государственного строительства. Когда мы уже перестанем конструировать «я», когда мы заявим для своих соседей, что мы из себя представляем. Мы в этом взаимодействии с соседями начнём искать общность идентичностей и общность модели регионального строительства. Соответственно здесь картина является достаточно оптимистичной. Но все эти картины, этот оптимизм будет опираться всегда на то, есть ли у нас структурные связи? Можем ли мы, в случае конструктивизма, можем ли мы создавать эти структурные связи, которые нас будут объединять? Есть ли у нас границы, которые отличают нас от соседей, или опять-таки, говоря языком конструктивизма, можем ли мы создавать эти границы? Насколько эффективно будет создание этих границ?

Руслан Изимов

Спасибо большое.

Наконец, последний вопрос. На фоне нынешних событий, которые мы наблюдаем, вы верите, что с постсоветским уже покончено, или это пространство еще может организоваться в похожие формы с центром в Москве?

Рустам Бурнашев

Тут опять зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим на эту ситуацию. Давайте попробуем посмотреть на нее, с точки зрения конструктивизма. Мы это постсоветское пространство постоянно воспроизводим. Мы его сами постоянно создаём. Оно, может быть, уже умерло бы, но мы его постоянно воссоздаем. Сейчас мы с вами разговариваем.

С момента распада Советского Союза прошло уже больше 30 лет. Уже больше 30 лет Советского Союза нет, тем не менее мы возвращаемся к риторике, умерло или не умерло постсоветское пространство. Мы воспринимаем ситуацию через призму постсоветского пространства. Мы начинаем мыслить эту ситуацию через эту призму и соответственно её воссоздаем. Обратите внимание, риторика постсоветского пространства ведь характерна практически для любых поколенческих слоёв, которые мы имеем. В частности, в Казахстане даже люди, которые никогда не жили в Советском Союзе, которых от Советского Союза разделяет десятилетие 90-х годов, они всё равно начинают осмысливать ситуацию через постсоветскую терминологию, они используют “совок”, термин “постсоветский” и так далее. Люди, которые родились в начале 2000-х годов, -это же показатель. То есть мы сами это воспроизводим и реконструируем. Как может умереть то, что мы постоянно воспроизводим? Это тоже достаточно серьезная проблема.

Я думаю, что, если анализировать эту ситуацию опять-таки через призму других концепций, мы тоже будем видеть, как это пространство постоянно воспроизводится. Поэтому вопрос состоит в том, что, если мы не хотим жить в этом постсоветском поле, ну и не надо в нём жить. Давайте создавать другое поле. Давайте перестанем отсылаться к постсоветскому, искать в советском, постсоветском какие-то объяснительные факторы. Давайте просто говорить языком конструирования, конструировать свое собственное поле.

Давайте будем говорить, вот у нас есть Центральная Азия. Посмотрите дальше. Когда мы говорим о Центральной Азии, я, например, как специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии, постоянно сталкиваюсь с проблемой, я задаю вопрос, а почему мы не включаем в Центральную Азию Афганистан? Мне говорят, нет, не может быть, потому что Центральная Азия это только пять стран, пять постсоветских стран. Это делается отсылка к постсоветскому пространству. Ну почему мы должны брать именно постсоветское пространство? Или, например, почему Центральная Азия обязательно должна включать 5 республик? Почему нельзя построить Центральную Азию, которая будет включать только 3 республики или только 4 республики? Почему, нет? Зачем пытаться туда тянуть обязательно все пять? Только потому, что именно эти пять республик были обозначены в момент распада Советского Союза? Ну почти в момент распада Советского Союза, в 1993 году были обозначены как Центральная Азия. Это ведь тоже отсылка к прошлому? То есть мы постоянно отсылаемся к этому прошлому, постоянно формируем эти поля. Поэтому мне кажется, что, с точки зрения любого взгляда, нет никаких структурных факторов, чтобы мы объединялись именно вокруг Москвы. Абсолютно нет таких структурных факторов. Если мы их воспроизводим, мы просто сами загоняем себя в некоторые какие-то шаблоны. Более того, есть структурные факторы, которые показывают, что мы можем взаимодействовать и сотрудничать либо в двустороннем формате, либо в формате каких-то других региональных объединений, причем не обязательно постсоветских. Например, модель, которую предлагает Узбекистан последние 2 года: Центральная Азия – Южная Азия. Да, безусловно, модель строится на нашей традиционной терминологии, но тем не менее рассматривается как некоторое большое поле, как большой субрегион, который позволяет нам хоть как-то выйти из той риторики и того формата осмысления, которые мы сами постоянно воспроизводим и сами себе навязываем последние 30 лет.

Руслан Изимов

Спасибо большое.

Действительно, вот эта мысль – то, что нам нужно как рекомендацию брать. В целом, я думаю, странам Центральной Азии нужно двигаться, наверное, в сторону индийских и иранских портов вообще и в плане экономики.

Спасибо большое, Рустам Ренатович. Очень интересно было сегодня поговорить.

С нами был профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах – Эпл, Гуглл- Подкасты, Cпотифай, Амазон, Яндекс- Музыка и другие. На сайте КААН caa-network.org, мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров.

Спасибо за внимание!