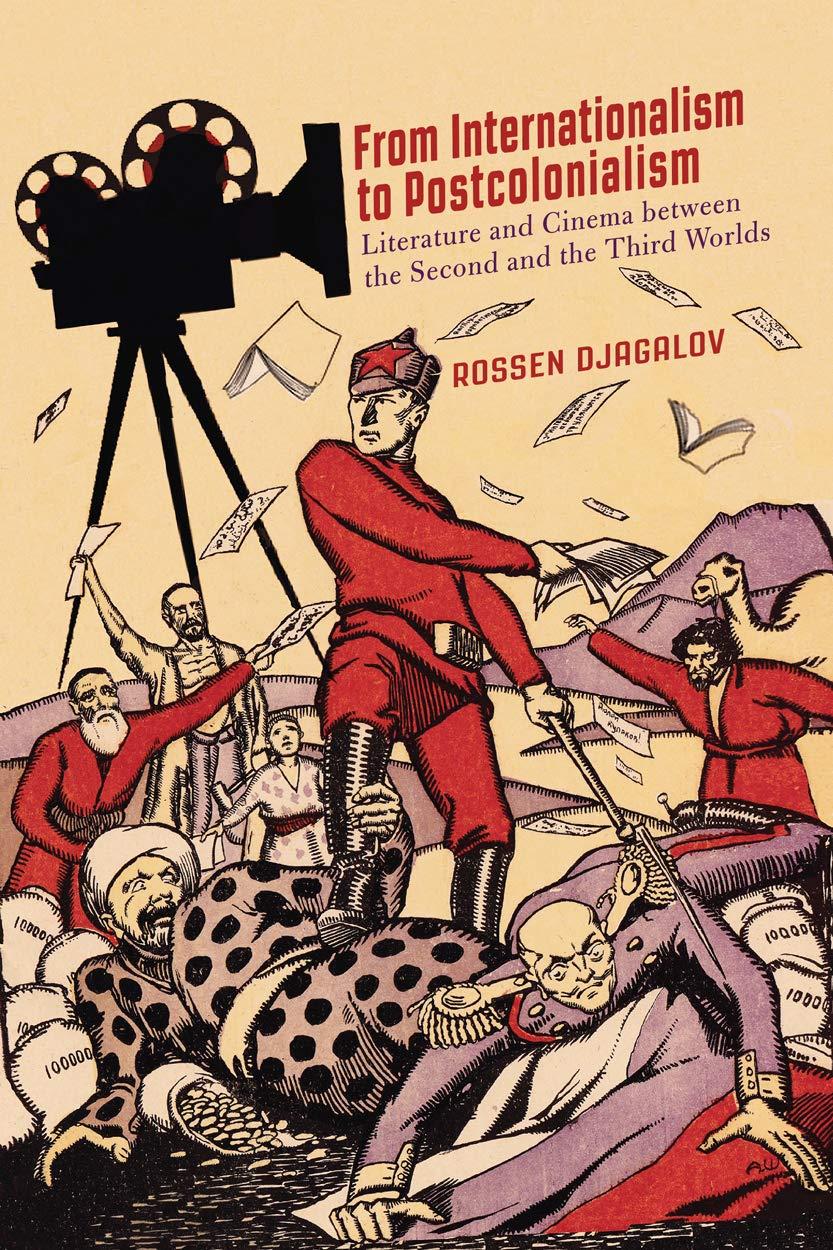

Россен Джагалов – доцент кафедры славистики Нью-Йоркского университета, член редакционного коллектива LeftEast, платформы восточно-европейских левых. В своей книге “От интернационализма к постколониализму: литература и кино между Вторым и Третьим миром” (From Internationalism to Postcolonialism. Literature and Cinema between the Second and the Third Worlds, McGill-Queens University Press, 2020) он пишет о международных связях, соединяющих Советский Союз с Азией, Африкой, а затем и Латинской Америкой и поддерживающих антиколониальную борьбу в том, что во время холодной войны стало известно как неприсоединившийся «третий мир». Центральноазиатские республики Советского Союза играли немаловажную роль в этих отношениях, нацеленных на достижение независимости от западной культуры. В частности, в книге рассказывается о двух советских культурных организациях, претендовавших на представление Третьего мира в литературе и кинематографе: об Афро-азиатской ассоциации писателей (1958-1991) и Ташкентском фестивале африканского, азиатского и латиноамериканского кино (1968-1988). В интервью CAAN Джагалов рассказывает об истории этих проектов.

Что из себя представлял проект Третьего мира?

Третий мир представлял собой проект антиколониальных сил, т.е. новых независимых государств или движений, направленный на продвижение процессов деколонизации: достижение полной политической, экономической и культурной эмансипации от имперских метрополий. Его начало можно датировать 1955 годом, когда состоялась Бандунгская афро-азиатская конференция, но окончание гораздо труднее определить и оно примерно совпадает с концом СССР.

Это совпадение не случайно: Второй мир (бывшие социалистические страны – прим.) и Третий мир находились в порой негласном, порой явном союзе. Культурной стороной этого союза была борьба за независимость от западной эстетической гегемонии и монополии в плане распространения культуры. До 1960 г., например, читать индийский роман в Африке (чего почти никто не делал) означало держать в руках английскую книгу. И хотя борьба закончилась поражением, то в последующие 30 лет были налажены связи, по которым теперь уже канонические постколониальные авторы, тексты и фильмы могли циркулировать по Глобальному Югу и связывать его с советским блоком, минуя Запад.

Литературным эквивалентом политического проекта Третьего мира стала Ассоциация афро-азиатских писателей, основанная на своем первом конгрессе в Ташкенте в 1958 году. Помимо своих инициатив по переводу и концептуализации роли писателя в антиколониальном движении, Ассоциация провела многочисленные афро-азиатские писательских конференции с советским участием, издавала многоязычный литературный журнал “Лотус” и учредила международную литературную премию “Лотус” – афро-азиатский эквивалент Нобелевской премии в ту эпоху.

Так же, основанный в 1968 году Ташкентский фестиваль африканского, азиатского и латиноамериканского кино, проходивший раз в два года, стал крупнейшим собранием кинематографистов трех континентов и преследовал цели, аналогичные целям Ассоциации. Оба закончились с исчезновением главного спонсора – СССР.

Чем вызван такой большой интерес Советского Союза к колониальному миру?

Было два отдельных эпизода взаимодействия Советского Союза с антиколониальными движениями: междувоенный и послесталинский период.

Эпоха Коминтерна – это было время, когда марксистские теории об империализме и колониальном вопросе стали фактической политикой нового советского государства. Они шли в двух совершенно разных направлениях: нациестроительство на Кавказе и в Центральной Азии (“внутренний Восток”) под руководством Наркомпроса национальностей и поддержка антиколониальной борьбы на “внешнем Востоке” (сначала азиатские и североафриканские территории, географически приближенные к СССР; затем, по мере расширения антиколониальных и коммунистических движений, вся Азия, Африка и Латинская Америка) под юрисдикцией Коминтерна. “Восток”, разумеется, относился не к определенной географии, а к факту угнетения этих сообществ. При всех проблемах и ограничениях раннесоветского антиколониализма, большая часть которого развивалась при сталинизме, стоит вспомнить, что межвоенное большевистское государство было единственным, которое не только боролось с расизмом и империализмом у себя на родине, но и сильно инвестировало в эту борьбу заграницей, за что их и ценили активисты антиколониального движения и движения за расовую справедливость во всем мире.

Межвоенное большевистское государство было единственным, которое не только боролось с расизмом и империализмом у себя на родине, но и сильно инвестировало в эту борьбу заграницей

Описывая культурные связи между этими двумя Востоками, в своей книге я попытался установить диалог между двумя отраслями историографии: с одной стороны, посвященной политике советских национальностей, и с другой, историей советских отношений с (полу)колониальным миром. В середине 1930-х годов советское участие в антиколониальной борьбе было принесено в жертву политике Народного фронта (де-факто антигерманской коалиции между Советским Союзом и крупнейшими империалистическими державами–Великобритания и Франция) и примату европейского театра в преддверии Второй мировой войны. Губительные сталинские чистки Коминтерна поздних 1930-х разрушили основные международные организации коммунистического антиколониализма, как Антиимпериалистическую лигу.

Только после хрущевской Оттепели второй половины 1950-х годов советское государство вновь всерьез включилось в антиколониальную борьбу. До этого даже такие крупные события, как деколонизация Индии в 1947 году, почти не сказались на позднесталинской внешней политике. Появление таких независимых государств, как Индии и Пакистана, рассматривалось как формальная перестройка внутри капиталистического мирового порядка, а не как начало нового, потенциально некапиталистического Третьего мира. Бандунгская конференция 1955 г., которая открыла этот мир, испугала советский внешнеполитический истеблишмент и привела к возобновлению инвестиций в антиколониальную политику. И хотя они были на порядок выше, чем в прежней фазе, к тому времени, СССР утратил монополию на антиколониальный и антирасистский дискурс: он исходил из многих истоков, и особенно из самого проекта Третьего мира, который стал главным нравственным голосом против колониализма. Взаимоотношения между СССР и Третьим Миром пошли на убыль во время горбачевской перестройки и резко обрушились к концу СССР.

Какую роль играла “культура” в отношениях молодого советского государства с колониальным миром?

Помимо советской экономической помощи, экспертной и военной поддержки, второй этап советского антиколониализма включал в себя крупную культурную составляющую, масштабную программу перевода литературы из Азии, Африки и Латинской Америки на русский и другие языки СССР, а также активные ухаживания за писателями и кинематографистами с этих континентов. Ведь советское государство, как наследник русской интеллигенции XIX века, вплоть до своей бюрократии, было литературоцентричным, верило в способность культуры и особенно, литературы изменять сознание людей. Оно экстраполировало эту веру на общества с сильно отличающимися от него традициями и структурами. По логике Холодной войны, США не должны были уступить культурное превосходство Советскому Союзу и также включились в эту «культурную гонку». Никогда до (или после) Холодной войны ЦРУ не вовлекалось в поддержку литературы, но в 1950-1960-е годы эта организация субсидировала целую империю литературных журналов на пяти континентах. Как показали недавние научные исследования, эти инвестиции сильно благоприятствовали развитию постколониальных литератур. При всех разрушениях, которые произвела Холодная война в Африке, Азии и Латинской Америке, писатели с этих континентов были одними из ее главных бенефициаров – так же, как и читатели, так как советский блок и Запад пытались распространять “свои” тексты как можно шире (и, следовательно, дешевле).

Советское государство, как наследник русской интеллигенции XIX века, было литературоцентричным, верило в способность культуры и особенно, литературы изменять сознание людей

В своей книге вы пишете, что советская культура заняла свое место за общим афро-азиатским столом. Какой вклад внесли центральноазиатские писатели и кинематографисты в историю взаимодействия Советского Союза с проектом Третьего мира?

Центральная Азия и Кавказ были не только главным местом этих встреч, но и источником советских культурных посредников с афро-азиатским миром. Имена Шарафа Рашидова, Мирзо Турсун-Заде, Чингиза Айтматова, Ануара Алимжанова, Расула Гамзатова, Зульфия Исраилова, Камиля Ярматова, Малика Кайюмова, Толомуша Океева широко представлены в списках советских делегаций на Афро-азиатских съездах писателей и кинофестивалях. Они не были просто советскими марионетками. Конечно, они действовали в соответствии с советской культурной политикой, и их небелые лица должны были представлять этнически и расово разнообразный Советский Союз и развеять у многих африканских, азиатских и латиноамериканских культурных продюсеров затянувшееся подозрение в том, что СССР – это всего лишь очередная белая империя. Однако еще важнее то, что такие связи с Третьим миром обеспечили политическим и культурным лидерам советской Центральной Азии собственный интернационализм, сфокусированный на незападные культуры и общества. Эта позиция в качестве ключевых советских посредников позволяла им высказывать требования московскому центру. Центральноазиатские политики, писатели и режиссеры были главными бенефициарами этих глобальных отношений, но и обычные люди были активно вовлечены в них в качестве зрителей и читателей незападных фильмов и книг.

Центральная Азия и Кавказ были не только главным местом этих встреч, но и источником советских культурных посредников с афро-азиатским миром.

Чем был обусловлен выбор именно города Ташкент (Узбекистан) среди пяти центральноазитских республик для проведения Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки?

Выбор Ташкента в качестве места проведения первого конгресса афро-азиатских писателей, а затем кинофестиваля, был заранее предопределен, не только усилиями первого секретаря Узбекской Компартии Шарафа Рашидова. Как самый большой город советской Центральной Азии, сочетающий в себе как древнюю историю, так и современную индустриализацию, узбекская столица олицетворяла собой “Central Asian modernity”. Уже в 1930-е годы туда приезжали такие небелые гости, как Лэнгстон Хьюз. Но только в послесталинскую эпоху Ташкент смог по-настоящему стать витриной для афро-азиатских гостей Советского Союза. Даже те, кто был совсем не склонен симпатизировать СССР и коммунизму, комментировали красоту города, его историю, гостеприимность его жителей, культурные и материальные достижения. Так, с конца 1950-х до распада СССР Ташкент и в меньшей степени Алма-Ата, Самарканд и Бухара, Ереван, Баку, Тбилиси стали неизменной частью маршрутов делегаций африканской и азиатской культуры в Советском Союзе.

Писателей из Африки и Азии в 1958 г. принимали в гигантском и ультрасовременном отеле “Ташкент”, строительство которого было завершено за несколько месяцев до их приезда

Ташкент синтезировал двойную, если не противоречивую, роль, которую советское государство стремилось играть, – “сверхдержаву, предлагающую успешную модель развития, а также величайшую страну Третьего мира всех времен”, в формулировке Кристин Эванс. С одной стороны, писателей из Африки и Азии в 1958 г. принимали в гигантском и ультрасовременном отеле “Ташкент”, строительство которого было завершено за несколько месяцев до их приезда. В своих вступительных речах узбекские организаторы писательского конгресса стремились подчеркнуть успехи своей республики в преодолении проблем, знакомых их гостям из Африки и Азии: бедности, массовой неграмотности, трудностей создания многонационального государства. Они также превозносили достижения СССР в области культуры: создание центральноазиатской литературы, возвышение фигуры писателя при советской власти, т.е. Ташкент должен был стать примером советской модели для бывших колониальных обществ. С другой стороны, он оставался знакомым азиатским городом с преимущественно мусульманским, небелым населением, что было важно для таких посетителей.

Какие примеры постколониальной литературы в советский период среди центральноазиатских писателей можно привести?

Если авторитетные центральноазиатские писатели стали обращаться к зарубежным процессам деколонизации еще к середине двадцатого века (см., например, Мирзо Турсон-Заде и его Индийская баллада), то более молодое и смелое поколение русскоязычных центральноазиатских писателей, включая таких, как казахи Ануар Алимжанов и Олжас Сулейменов, стали использовать свои тексты об освободительных движениях в Африке и Азии как палимпсест для оппозиции русскому господству над Центральной Азией. Вряд ли они были сторонниками независимого Казахстана, но их не устраивали ограничения дозволенного Москвой республиканского национализма. Так, например, как показала Диана Кудайбергенова в своем исследовании литературного нациестроительства ХХ века в Казахстане, целые отрывки биографии Джомо Кениатта, написанной Алимжановым (1965 г.), фокусируются на усилиях британского колониализма представить аборигенную историю Кении как варварскую. Этот дискурс, однако, сильно напоминает советскую пропаганду модернизации, которую осуществляла советская власть, без признания существующей дореволюционной культуры, как и довольно дорогой цены, которой приходилось за нее платить.

Другой казахский писатель, Олжас Сулейменов, использовал колониальный вопрос еще более критически. Он перешел от раннего празднования плодов советской модернизации в 1960-х годах к полемике с официальными советскими представлениями о казахской истории в 1970-1980-х годах. По словам исследовательницы центральноазиатской литературы Наоми Каффи, растущий интерес О. Сулейменова к истории Казахстана как к колониальной эпохе отчасти был обусловлен его сотрудничеством с Ассоциацией афро-азиатских писателей. В дополнение к своему наиболее известному историческому труду “Аз и Я” (1975 г.), который был призван продемонстрировать обилие тюркизмов (и, соответственно, тюркское культурное влияние) в первом тексте русской литературы, “Слове о полку Игореве” конца XII века, он сделал ряд поэтических и общественных высказываний о казахской истории, приравнивая ее очернение к колониальному действию: «Меня не устраивают претензии на темное прошлое моих народов. Такими утверждениями пользуются колониальные идеологи».

А был ли интерес к советской литературе в странах Третьего мира?

История восприятия русской литературы в Африке, Азии, Латинской Америке слишком длинная, чтобы ее можно было осмысленно рассказать здесь, поскольку она сильно варьировалась в зависимости от состояния национальной литературы, ее связей с СССР и прочей политической конъюнктурой отдельно взятой страны. Но если очень грубо обобщать, конечно русская (и в меньшей степени советская) литература была одна из популярнейших среди читателей этих обществ. Привлекательность русской литературы для читательской аудиторией Африки и Азией была связана как с ее эстетическими достоинствами, оцененными и западной публикой, так и с факторами, специфическими для незападной аудитории. Кореевед Хикенг Чо выявила пересечение литературных и геополитических факторов, сделавших русскую литературу столь привлекательной для восточноазиатских интеллектуалов первой трети ХХ века. Позволю себя ее процитировать:

“Первая [причина большей популярности русской литературы в Восточной Азии, чем любой другой европейской литературы] – географическая близость. Политические и географические контакты между этими странами создали как необходимость, так и возможность знать языки друг друга, вызвав бум языкового образования … Этот процесс стимулировал переводы русской литературы. Еще одним фактором, который следует учитывать в связи с популярностью русской литературы, является то, что в конце XIX века русская литература вошла в сферу того, что было известно японцам и корейцам как мировая литература: установившийся канон европейских шедевров… Апробация Францией, Англией и другими европейскими странами русской литературы как “мировой литературы” легитимировала и ускорила ее импорт в Восточную Азию”.

Еще более важной, чем эта геополитическая привлекательность, была иная причина популярности русской литературы XIX века – ее репутация как социальной и нравственной силы. Китайские, японские и корейские писатели и интеллектуалы разделяли со своими российскими коллегами веру в роль литературы как “наиболее эффективного инструмента социальных реформ” или “лучшего инструмента для изменения китайского национального характера” (Лу Сюнь) в эпоху огромных социальных и национальных потрясений. “Нравственный пример и руководство по практике” – подзаголовок основного англоязычного исследования рецепции русской литературы в Китае. Такой роли восточноазиатские интеллектуалы не находили в западной литературе.

В-третьих, Октябрьская революция, мало что общего имеющая с литературой, сильно подняла статус русской литературы в глазах восточноазиатской интеллигенции, т.е. через ее призму эти читатели воспринимали русских писателей XIX века как пророков революции. Таким образом, анархист Толстой, консерватор Достоевский, либерал Тургенев воспринимались как революционные авторы. Чисто фактически, это была ошибка интерпретации, но ошибка эта оказалась очень продуктивной.

Как воспринималась литература и кино стран Африки и Азии жителями Советского Союза?

Моя исследования по этой теме ограничиваются московской (и вообще российской интеллигентской) читательской аудиторией, и я не могу судить о восприятии африканской и азиатской литературы в других местах и другим населением СССР. Мне было бы особенно интересно услышать, как их принимали в Центральной Азии и на Кавказе, но надеюсь, об этом расскажут другие исследователи.

Элитарный российский читатель плохо отвечал на афро-азиатский интерес к русской литературе. На первый взгляд, это безразличие может показаться странным. Если судить по содержанию журнала “Иностранная литература”, советского окна в современную мировую литературу, то значительная часть внимания советских читателей должна была бы сосредоточиться на африканской и азиатской литературе. Ведь около 460 из 2270 (или более 20%) статей, опубликованных журналом в период с 1955 по 1974 год, были посвящены литературе Африки и Азии. Проблема заключается в том, что содержание “Иностранной литературы” неадекватно отражало интересы советского читателя, особенно интеллигенции, составлявшей большую часть его аудитории. По мнению редактора современной версии журнала Александра Яковлевича Ливергандта, его советские предшественники издавали афро-азиатскую литературу в основном для того, чтобы «сбалансировать номер».

Элитарный российский читатель послесталинской эпохи был принципиально западно-ориентированным существом.

Элитарный российский читатель послесталинской эпохи был принципиально западно-ориентированным существом. Для него настоящая литература могла быть произведена только в нескольких западных обществах, но не в Африке или Азии (или Центральной Азии и Кавказе, если уж на то пошло). К тому же, особенно в глазах антисоветского интеллигента, эти переводы африканской и азиатской литературы были пропагандой, навязываемой ненавистным им государством.

Что осталось после ухода основных геополитических спонсоров проекта Третьего мира в СССР?

Конец советского блока и государственного социализма в 1990 году означал реинтеграцию всего региона в доминируемую Западом литературную и кинематографическую мировую систему на (полу)периферийном статусе. В этом новом, однополярном Едином Мире было мало места культурным потокам, когда-то соединявшим бывший Второй и Третий Мир. Советское кино быстро исчезло с африканских или латиноамериканских экранов после 1990-х, а поток студентов Третьего мира, направлявшихся в СССР, стал больше походить на струйку. Точно так же, глядя сегодня на московские книжные магазины, невозможно представить, что 35 лет назад они продавали огромное количество советских переводов африканской и азиатской литературы. В российских кинотеатрах даже индийские фильмы полностью ушли в прошлое, а господство Голливуда кажется уже безальтернативным. Примеры такой культурной и научной провинционализации, происшедшей в бывшем Втором мире, повсеместны. Современные российские исследования Африки, Азии и Латинской Америки – это лишь малая часть того, на что были способны советские институты востоковедения, изучения Африки и т.д., хотя они работали в жестких идеологических рамки. Для написания своей книги я, например, читал несколько томов советских научных трудов по африканскому кино. Могу с уверенностью заявить, что в современной России ни один человек не работает в этой области, несмотря на то, что африканское кино с тех пор значительно выросло, не в последнюю очередь благодаря работе ряда кинематографистов, учившихся во ВГИКе, таких как Сембен Усман, Сулейман Сиссе и Абдеррахман Сиссако.

Советское кино быстро исчезло с африканских или латиноамериканских экранов после 1990-х, а поток студентов Третьего мира, направлявшихся в СССР, стал больше походить на струйку.

Каким образом советский опыт повлиял на постколониальную теорию в плане изучения советской периферии?

Родоначальный текст постколониальной теории “Ориентализм” Эдварда Саида вышел в 1978 году, в момент, когда Афро-азиатская ассоциация писателей вступала в период упадка. Как отметила Вера Тольц, некие основные положения этой книги в отношении империализма являлись общим местом советского востоковедения. Но постколониальные исследования были институционализированы, с финансированием, центрами, специализированными публикациями и преподавательскими должностями только в начале 1990-х годов, сразу после того, как исчезли Второй и Третий мир и был обеспечен статус Первого мира как единственного. Это не совпадение: рост постколониальных исследований стал возможен только после окончания Холодной войны. И хотя это научное поле сегодня продолжает большую часть работы Ассоциации афро-азиатских писателей, осуждая западоцентризм и пропагандируя творчество африканских, азиатских и латиноамериканских авторов, эта область остается далекой от реальных, внеуниверситетских политических движений, которые когда-то двигали деятельность Третьего мира.

Разумеется, различия еще глубже: революционная риторика третьемировских движений уступила место сложному французскому постструктурализму постколониальных исследований; жесткое противопоставление угнетенного и (нео-)колонизатора, с которым оперировали эти движения, были отодвинуты на второй план в пользу (автобиографического и деконструкционистского) празднования гибридности; принятие прогрессивного национализма, дискурсивно совместимого с советским интернационализмом, заменены постколониальным интересом к диаспорам и транснационализму. Главные постколониальные теоретики с подозрением относились к нации, которая представляла собой один из главных политических горизонтов более ранней национально-освободительной борьбы. Еще более критично они относились к (постколониальному) государству, но которое раньше третьемировская интеллигенция и советская бюрократия возлагали столько надежд: уменьшить неравенство, индустриализировать страну, поднять национальную культуру. Однако, чтобы задуматься о своей собственной трансформации и ее политических и эстетических последствиях, постколониальным ученым необходимо окунуться в более широкую историю, которая простирается за пределы «Ориентализма» Саида, за пределы даже Бандунга, и через советское и марксистское взаимодействие с колониальным вопросом.