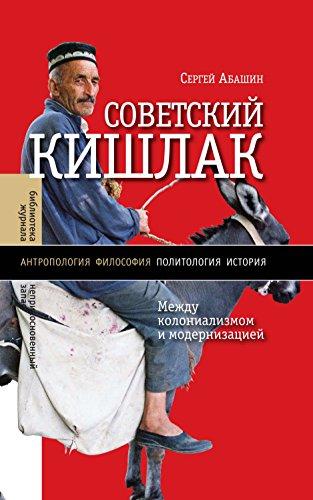

Книга профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина “Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией” посвящена истории преобразований в Средней Азии с конца XIX века и до распада Советского Союза. Вся эта история подана через описание одного селения, пережившего и завоевание, и репрессии, и бурное экономическое развитие, и культурную модернизацию. В книге приведено множество документов и устных историй, рассказывающих о завоевании региона, становлении колониального и советского управления, борьбе с басмачеством, коллективизации и хлопковой экономике, медицине и исламе, общине-махалле и брачных стратегиях. Анализируя собранные в поле и архивах свидетельства, автор обращается к теориям постколониализма, культурной гибридности, советской субъективности и с их помощью объясняет противоречивый характер общественных отношений в Российской империи и СССР. В этом интервью он рассказывает об экономическом аспекте своего исследования.

Аудио версия

Почему вы выбрали для своего исследовательского поля именно село Ошоба, что на северо-западе Таджикистана?

Этот выбор был во многом случайным. В Ошобу меня привела цепочка личных знакомств, цепочка людей, которые помогли мне устроиться в этом месте и наладить первые контакты. При каком-то другом стечении обстоятельств это мог быть и другой кишлак, единственным моим ограничением было желание работать в Ферганской долине, которую я к тому времени знал чуть лучше, чем другие регионы Узбекистана и Таджикистана, и в узбекском селении, так как я немного понимаю и говорю по-узбекски. Добавлю, что 1995 год, когда я проводил исследование, был экономически и политически очень сложным – люди лишились работы и средств и им было сложно принимать незнакомых гостей, регион сотрясали конфликты, а в Таджикистане шла настоящая война и было очень много взаимных подозрений и опасений. Это означает, что поддержка личных знакомств была в тот момент очень важной для безопасности и создания атмосферы доверия. Это ограничивало мой выбор, но обеспечивало хотя бы в какой-то мере саму возможность полевого исследования.

Ещё я хочу сказать, что тогда не рассматривал и сейчас не рассматриваю пример именно Ошобы как типичный для всей Средней Азии. Методологически я исходил не из принципа репрезентативности, а из той идеи, что любая локальная среднеазиатская история является одновременно типичной и нетипичной, в ней будет множество конкретного своеобразия и одновременно того общего, что происходило во всех других селениях региона, СССР и даже мира. Именно эта точка пересечения локальной специфики и более общих процессов создавала и создаёт, на мой взгляд, интересные для анализа напряжение и интригу, позволяет уйти от схематизма и автоматизма в восприятии истории, увидеть большие явления через судьбы конкретных людей, их, людей, противоречивые и разнообразные жизненные траектории. И здесь добавлю, что к этому времени у меня уже на протяжении нескольких лет был исследовательский опыт в других селениях Ферганской долины, то есть мой кругозор не был изолирован Ошобой, я мог сравнивать разные места, видеть сходства и отличия, что создавало необходимый критический взгляд.

Что представляла собой мало чем примечательная, запрятанная в горах Ошоба в документах, составленных российскими имперскими чиновниками: какими представлялись в их глазах ошобинское сообщество и отношения внутри него и чтó именно в первую очередь интересовало колониальную власть?

Сначала хочу пояснить, что моя книга, хотя была названа «Советский кишлак», включала в себя не только изучение советской, но и имперской/досоветской истории Ошобы. Мне думается, что для понимания трансформаций в советскую эпоху важно увидеть более раннюю историческую траекторию и, по возможности, постсоветскую тоже, чтобы советская эпоха не оказывалась в искусственной изоляции, не была самодостаточной, сама себя объясняющей. Важно увидеть и разрывы, которые возникали в истории, и одновременно преемственности и параллели.

Сегодня в исторической науке интерес к экономической истории уменьшился, историки боятся вернуться к догматической версии советской идеологии, где вся социальная материя была редуцирована к ней.

Если говорить об имперском и даже в какой-то степени советском времени, то самое большое количество документов, которые создавались об Ошобе и направлялись из Ошобы в какие-то вышестоящие властные институты, касались экономики: налогов и продукции, ожидаемых и собираемых в кишлаке. Даже вопрос управления, например конфликтов на выборах в имперское время сельского старшины или в советское время председателя сельсовета, которым посвящены отдельные главы «Советского кишлака», интересовал внешних чиновников с точки зрения контроля над местными ресурсами, прозрачности, подсчитываемости и мобилизации этих ресурсов для государства. Сегодня в исторической науке интерес к экономической истории уменьшился, историки боятся вернуться к догматической версии советской идеологии, где вся социальная материя была редуцирована к ней. Я же в своей книге попытался реконструировать экономические трансформации в отдельно взятом кишлаке и посмотреть, как они влияли на жизнь людей, как переопределяли пространство, инфраструктуры, мобильность, социальные сети и, разумеется, властные отношения.

Вообще же говоря, наверное, главной темой книга была проблема власти, из чего она состоит, кто её символизирует или «исполняет», как она распределена внутри локальности и между локальностью и внешним миром. Последний, внешний мир, – это такой невидимый герой, точнее множество героев, моего исследования, я на них не фокусируюсь, но они постоянно присутствуют, врываются в повествование и влияют на локальную жизнь, стараются подчинить её себе, что им удаётся, правда, не до конца. Причём происходит это в самых разных сферах жизни: экономике, медицине, махалле, семье, исламе, о каждой из которых я рассказываю отдельно, показывая, каким образом эти разные траектории власти то соединяются, то существуют по собственной логике.

Здесь для меня тоже возникает интрига. В этом внешнем взгляде была своя двойственность: с одной стороны, это были страх и недоверие по поводу того, что что-то скрывается или что-то замышляется, с другой стороны – желание, стремление вписать местную жизнь в понятные правила, договориться, найти сторонников и поддержку. Видя такую двойственность, мы можем точнее, как мне думается, описывать структуру отношений и динамику исторических процессов, изучать все аспекты взаимодействия разных групп и их интересы. Именно эту двойственность я отметил в подзаголовке к названию книги – «между колониализмом и модернизацией».

В одном из разделов своей книги вы взглянули на природу сталинизма не сверху — с точки зрения того, что планировали и делали советский диктатор и его ближайшие сподвижники, а снизу — оттуда, где было множество своих «маленьких Сталиных», которые ежедневно в своем локальном пространстве воспроизводили собственную власть. Кто они, эти «маленькие Сталины» и от имени кого они правили и чего хотели?

Сталинизм – тема, которая до сих пор волнует историков советского времени. Была ли советская история обречена на сталинизм, можно ли ставить знак равенства между советскостью и сталинизмом? Как стало возможным, что группа людей, поначалу никому неизвестных, смогла установить в стране свою тотальную власть, уничтожить или отодвинуть в сторону более известных и более, казалось бы, профессиональных соперников и конкурентов? И, конечно, самый волнующий вопрос: оправдывают какие-то достижения сталинской эпохи колоссальные жертвы и трагедии, есть тут какая-то взаимосвязь? Я попробовал посмотреть на эти вопросы как бы «снизу», с другой, локальной перспективы, где сталинизм вписан в очень конкретные ситуации местной борьбы за власть, местные репрессии, местные реформы и разоблачение своего местного культа личности.

В моей истории появился свой «маленький Сталин», председатель сельского совета Ошобы Ортык Умурзаков, который стал настоящим диктатором в своём кишлаке, сконцентрировал в своих руках все властные полномочия и поставил под контроль все ресурсы, изгнал всех возможных оппонентов и расставил на хлебные должности родственников, активно советизировал и модернизировал местную жизнь, сделал местные колхозы образцовыми в глазах высших чиновников, но в итоге, спустя десять лет правления, был арестован и посажен в тюрьму. Мне было интересно наблюдать, как политический режим соединяется в этом примере с локальной повседневностью и вступает с ней в какое-то взаимодействие. Такая оптика не означает, что нужно перестать видеть «агентность» Сталина и его ближайших соратников и размазать их ответственность – за преступления и достижения – тонким слоем по всему обществу. Я предлагаю другое: рассмотреть, каким образом сталинизм копировался и переосмыслялся во множестве своих локальных версиях, как он насаждался и встречал отпор, как он сам менялся и сам себя мифологизировал.

Какие техники и практики власти, способы контроля за ресурсами и людьми, механизмы перераспределения ресурсов между государством и локальным сообществом применялись на протяжении советского периода истории Ошобы?

Это слишком большая тема для небольшого интервью. Этих техник и практик было много разных. В книге я рассказываю о колхозах, о больнице, о махалле и других институтах или сферах, где были свои ресурсы и свои механизмы их перераспределения. Здесь я позволю себе обратить внимание лишь на один аспект, а именно на роль неформальной экономики в том, как работала вся советская система, о чём я написал в одной из глав «Советского кишлака». После смерти Сталина жизнь Ошобы претерпевает большие изменения: совсем бедный горный кишлак под руководством энергичного председателя Имомназара Ходжаназарова превращается в огромное хлопковое предприятие, колхоз-миллионер, строятся новые посёлки, дороги, клуб, школы, больницы, на которые государство, нуждающееся в хлопке для текстильной и военной промышленности, выделяет большие инвестиции/капиталовложения.

Это развитие было невозможно без создания огромной теневой экономики

Однако это развитие было невозможно без создания огромной теневой экономики. Дело в том, что производство хлопка не удалось полностью механизировать в силу особенностей этой культуры, хлопок для обработки и сбора требовал значительного числа рабочих рук: чем больше инвестиций – тем больше хлопка – тем больше рабочих рук. Соответственно, стояла задача удержать и мобилизовать местных жителей в такой экономике. Только насилием это сделать уже было нельзя, социальные вложения и рост зарплат отчасти решали эту задачу, но здесь возможности тоже были ограниченными – расширение хлопка имело экономический смысл при его низкой себестоимости. Поэтому государство фактически закрыло глаза на неформальную экономическую деятельность местных жителей: выращивание неучтённой аграрной продукции на приусадебных и колхозных землях, содержание неучтённого скота и прочие виды занятости, прибыли от которых позволяли компенсировать, иногда с лихвой, низкие доходы в колхозе. Теневая экономика, которая считалась незаконной и идеологически чуждой, оказывалась, таким образом, необходимой частью советской экономики. Такой вот парадокс.

На этом примере видно, что советское государство, будучи сверхидеологическим, тем не менее умело быть вполне прагматичным, использовать и встраивать в свою систему самые разные механизмы управления и контроля, придавая себе жизнеспособность. Мне кажется это важным для понимания и советскости, и более широко «модерна» как таких формаций, которые сами внутри себя воспроизводили «антисоветскость» и «традиционализм» как обязательные свои элементы.

В чем основные выводы вашего исследования, и как вы считаете, как изменилась экономика вашего кишлака в сегодняшнее время?

Книга «Советский кишлак» представляет собой совокупность нескольких очерков со своими темами, сюжетами, героями, концептуальными рамками и выводами. Если попробовать сложить из них какой-то один общий вывод, то, наверное, он звучал бы как-то так: в ХХ веке среднеазиатское общество пережило радикальную трансформацию, в которой были свои личные/коллективные достижения и свои личные/коллективные потери, история колониализма всегда связана с историей модернизации – и наоборот, светлая сторона всегда подразумевает тёмную. Я убеждён, что историю нужно принять во всём её объёме, и я постарался именно так делать своё исследование, как своего рода насыщенное описание, с массой подробностей, разными голосами, как многоцветную картину, которую мы можем воспринимать как нечто целое, отойдя от неё на несколько шагов.

Конечно, история никогда не может быть закончена. Чем дальше мы отдаляемся от советского и досоветского времени, тем больше у нас появляется возможностей увидеть какие-то новые тенденции/закономерности, которые существовали подспудно и незаметно, но вдруг в какой-то момент обнаружили себя, стали явными и существенными, и мы поняли, что именно эту закономерность и последствия, которые она вызвала, были ключевыми в прошлом.

Теперь мне не нужно ехать в Ошобу, чтобы продолжать её изучение, теперь я могу встретить ошобинцев в Москве и Петербурге, на Южном Урале и в Западной Сибири, даже в Праге и Америке.

К таким эффектом ретроспективного взгляда я отношу, например, проблему массовой трудовой миграции из Средней Азии в Россию – это новый исследовательский проект, которым я теперь занимаюсь. Эта миграция стала заметной и обсуждаемой в 2000-е годы, спустя полутора-два десятка лет после распада СССР. Однако её истоки нужно видеть в трансформациях ХХ века, в частности в той самой сырьевой экономике, которая начала создаваться в регионе ещё в имперское и потом формировалась в советское время. Именно эта экономика создала диспропорцию между количеством рабочих рук и способностью местного рынка труда обеспечить их работой и заработком. Отсюда и возник этот взрыв мобильности, о котором теперь все пишут и говорят. Теперь мне не нужно ехать в Ошобу, чтобы продолжать её изучение, теперь я могу встретить ошобинцев в Москве и Петербурге, на Южном Урале и в Западной Сибири, даже в Праге и Америке. И опять мы видим, как через миграцию создаются новые возможности для людей, растёт их благосостояние и включенённость в большой мир, но в то время возникают новые иерархии, новые формы подчинения и дискриминации. Чёрное и белое опять идут полосами одна за другой, а мы опять оказываемся разделёнными в дискуссии, что считать главным и что – второстепенным.