Фото: Buro247.kz

Алексей Улько – исследователь, лингвист и арт-критик. C 2007 годa – участник и член жюри нескольких центрально-азиатских фестивалей литературы и экспериментального кино. Aвтор статей и исследований в области искусства, кинематографа и лингвистики. В интервью CAAN он рассказывает о своих исследовательских интересах, о модернизме и традиционализме в контексте Узбекистана и о языковой “гибридности”. Говоря о современном искусстве Центральной Азии, арт-критик отмечает существующие здесь конфликты и “пост-венецианский” период. Oн также отвечает на вопрос о воздействии узбекской “оттепели” на искусство и делится мыслями о том, что такое “правильная” цензура.

Где лежит Ваша основная сфера интересов? Вы писали статьи о кино, о модернизме, искусстве и языке. Если определить Вашу главную тему, будет ли это столкновение модернизма и традиций?

На это непросто дать краткий ответ. Живя в этом регионе, занимаясь лингвистикой, образованием, искусством, переводами в таких различных областях как бизнес и археология, размышляя об истории и о собственном неоднозначном cтатусе как представителя колониального мира и одновременно культурного меньшинства, я нашел для себя несколько тем, по которым мне есть что сказать. И взаимоотношения между различными формами модернизма и традициями в них тоже играют важную роль.

Можно сказать, что вся наша культура в целом, и искусство, и кино существуют в сложном треугольнике колониальных, пост-колониальных и деколониальных отношений, которые реализуются в нашем регионе одновременно и в самых диковинных сочетаниях. Они пронизывают собой буквально всё: то, как организовано городское пространство; как люди используют языки в быту и в работе; искусство; экономику и так далее.

В последние годы я много пишу и высказываюсь о современном искусстве в регионе, и шире – о современной культуре, что невозможно без углубления в другие дисциплины – от политической экономии до феминизма, от философии до городского планирования. Вся эта взаимосвязь выводит нас на вторую важную платформу практически любых исследований: теории и практики экосистем в регионе, которые вовсе не сводятся к таким отдельным проблемам, как уничтожение городской исторической среды, таяние ледников, автомобильный бум и гибель центрально-азиатской флоры. Все это увязано в одну большую систему отношений, где важнейшим звеном являются мировоззренческие установки людей, которые определяют поступки людей, и которые, в свою очередь, влекут за собой неминуемые последствия.

Есть ли дискурс между модернистами и традиционалистами в Узбекистане? Как он проявлялся на практике в последние несколько лет? Можно ли считать постройку “cити” модернизмом? Eсли нет, то, по выражению казахов, как насчёт “модернизма общественного сознания”? Можем ли мы говорить о модернизме в таких сферах, как гендер, семья и т.д.?

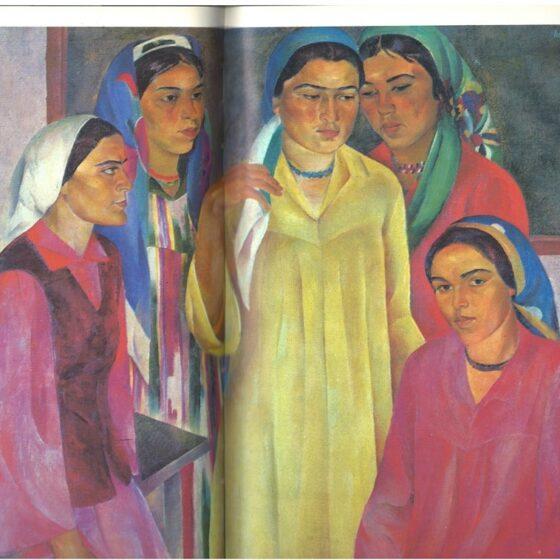

Многочисленные виды модернизма и традиционализма сосуществуют в весьма гибридных и противоречивых формах. Я знаю немало узбеков, которые болеют за «Зенит» или «Спартак», считают что Путин – молодец, потому что «вернул Крым», но приходят в ужас если их дочь встречается с русским парнем. При этом они регулярно играют в лотерею «Грин кард». Само понятие «национальные традиции» уже изначально противоречиво – поскольку понятие «национального» как этнического – это одно из классических модернистских представлений, сформировавшихся в XIX веке и сейчас изживающих себя, в то время как «традиция» – это непрерывная передача и развитие определенных культурных практик на самом низовом уровне, из поколения в поколение. Я об этом писал здесь, и это до сих пор актуально.

В итоге, на практике все эти противоречия проявляются в том, что люди находят себе единомышленников в каких-то определённых областях, с которыми они могут иметь радикально противоположные взгляды в других сферах. Эта фрагментарность и неоднозначность является одним из характернейших признаков общества эпохи постмодерна, от которой мы ещё не никуда ушли. Если очень упрощать, то в теории традиционализм предстаёт прежде всего в отсутствии рационализации определенных устоявшихся практик, а модернизм – наоборот – в абсолютизации «прогресса», который просто нужно один раз должным образом разумно организовать.

На деле, когда те или иные аспекты традиционализма становятся основами какой-то доктрины, например, религиозной или государственной, то он превращается в очередную современную консервативную идеологию. Эта идеология просто использует те или иные традиции и современные представления о них в качестве основополагающих тезисов, будь то тенгрианство, арианизм или теории масонского заговора.

С другой стороны, модернизм в наших условиях очень быстро превращается в новую ортодоксию. Когда под эгидой модернизации нашего общества и городов происходит варварское, порожденное коррупцией и выливающееся в нарушение прав граждан, уничтожение уникального культурного наследия и всей экосистемы, в этом нет ничего хорошего и прогрессивного. В итоге мы видим не эпическую борьбу «прошлого» с «настоящим», а запутанные конкурентно-приспособленческие отношения между различными , в основном, консервативными идеологиями.

Как Вы видите идеологичесую роль узбекского кино в этом контексте? Говоря о кино Вы как-то отметили: “независимое искусство, в частности, независимое кино, продолжает выполнять важную функцию по диверсификации xудожественного дискурса в стране”. Можно ли провести сравнение между темами, поднимаемыми в официальном и независимом кино?

Я думаю, что независимое кино в Узбекистане за последние 10-15 лет сильно утратило то значение, которое у него было в период работы Музея Кино и фестиваля VideoART.uz, на котором было показано свыше 300 картин 70 различных авторов. Многие из этих молодых режиссеров бросили заниматься видео, разъехались, а большинство тех, кто остался верен этому делу, перешли в коммерцию, в «большое кино» и так далее. Вполне естественно, что импульс, полученный в ходе занятий экспериментальным кино растворился в эфире; досадно, что ему на смену пришел лишь сонм стереотипных коммерческих музыкальных клипов и видео про Узбекистан, снятых как будто под копирку.

Конечно, современные цифровые технологии и сетевое общение открывают совершенно новые перспективы для интересного видео контента, но ничего особенно интересного в этой области в Узбекистане я пока не вижу. Мне кажется, что селфи, фотографии еды, закатов, деток и котиков в Instagram на данный момент вполне удовлетворяют творческий посыл большинства производителей визуального контента в стране.

Я не слежу пристально за официальным или коммерческим кино, но какие-то изменения происходят и здесь. Десять лет назад узбекский кинематограф представлял собой бесчисленные фильмы, сделанные по образцу индийского кино, где главные герои живут исключительно в Ташкенте или в кишлаке в Ташобласти, говорят на одном диалекте узбекского языка, общаются только с себе подобными и ездят в Самарканд в качестве туристов. Сейчас расширилась и география, и проблематика мейнстримового кино. Все чаще стали появляться боевики, где действуют международные злодеи, герои стали менее стерильными, в фильмах затрагиваются какие-то местные социальные проблемы. Наши кинематографисты, в том числе и режиссеры короткого метрa, участвуют в международных конкурсах и получают призовые места, но, боюсь, до «Айки» нам пока далеко.

Какова в целом идеология современного Узбекистана? Позиционируя себя как туристическое место, страна, в основном, делает упор на прошлое, а значит и на традиции?

Можно дать целый ряд обобщающих характеристик современной государственной идеологии Узбекистана: правоконсервативная, неолиберальная, ретро-модернистская и так далее, но важнее хорошо представлять себе ареной каких именно сил стал современный Узбекистан. Ряд этих сил, например, исламизм, неоколониалистские устремления Российской Федерации, глобальный правый популизм или сокращение водных ресурсов в регионе, являются исключительно важными факторами, на которые Узбекистан может лишь так или иначе реагировать. А вот как он на них реагирует – зависит как раз от реальной, а не постулируемой идеологии.

Я вижу много параллелей с началом 1990-х, когда проводимые реформы послужили прежде всего серьезному обогащению каких-то узких групп собственников и в меньшей степени – их социальной базы – друзей и работников, в то время как большинство населения и, самое главное, общественная инфраструктура, были обречены на стагнацию.

Туризм, как и ранее, выступает в качестве своего рода комплексного символа нашей открытости миру, готовности влиться в глобальные процессы товарного и культурного взаимообмена, и в то же время остаётся символом «национальной идентичности», традиций, мифологической древней культуры и так далее.

Этот стиль управления характеризуется отсутствием системного подхода к развитию, желанием получения немедленных и видимых результатов, хаотичностью и непоследовательностью

К сожалению, даже большую роль, чем собственно какая-то рациональная идеология, играет стиль управления на местах, а он мало изменился. Этот стиль характеризуется отсутствием системного подхода к развитию, желанием получения немедленных и видимых результатов, хаотичностью и непоследовательностью. В области туризма это выражается в стремлении строить претенциозные гостиницы и превращать отдельные «памятники архитектуры» в дешёвые объекты местного Диснейленда за счёт широкомасштабного и целенаправленного уничтожения нашего культурного наследия, подлинной исторической среды, уникальной мультикультурной идентичности наших городов.

Понятно, что всё это вызвано неуемной жаждой обогащения, но масштабы вреда, который причиняют эти программы «модернизации» свидетельствуют об элементарном недостатке образования, вкуса и компетентности у большого количества тех, кто принимает и реализует подобные решения.

Какая модернизационная политика проводится в языках? Ваша оценка состояния изучения узбекского, английского и русского языка в Узбекистане сегодня? Может ли общество быть трёхъязычным?

Я подробно писал о ситуации с узбекским и русским языками здесь и мне сейчас сложно добавить что-то существенно новое. Хочу обратить внимание на три важных фактора. Во-первых, проблемы использования живых языков в различных сферах повседневного общения у нас не изучаются и во всем господствует предписательный, нормативный подход. Но невозможно квалифицированно проводить языковую политику, не изучая и не зная живой языковой реальности. Во-вторых, в преподавании узбекского и русского у нас практически не применяются интерактивные практические подходы, которые даже сложно назвать современными, поскольку во всем мире ими пользуются уже лет 40-50. В-третьих, в нашем обществе присутствует относительная свобода в использовании узбекского, русского и все чаще – английского языков, в нем царит некий креативный хаос, который ужасает пуристов, но который позволяет людям в буквальном смысле слова находить или даже создавать общий язык. Эта языковая гибридность страшно интересна, но ею практически никто не занимается.

Что касается английского языка, то он, конечно, популярен и повсеместно изучается. При этом он, сожалению, превратился в своеобразный культ для определенной части молодежи, которая видит в нем не средство общения или доступа к глобальной культуре, а заветный ключик к воображаемому раю. Соответственно, его популярность носит нездоровые черты, а то, как английский изучается и преподаётся, часто вызывает у нас просто большую досаду. Конечно, есть немало и приятных исключений, но в общем и в целом английский у нас учат практически только для сдачи экзаменов, якобы открывающих двери в прекрасное будущее. Общение, взаимодействие с миром, культурное обогащение за счёт английского, расширение кругозора – это все происходит скорее вопреки, а не благодаря существующим тенденциям. Ни о каком реальном трёхязычии в таких условиях, не может быть и речи.

Какие из конфликтов отображаются в современном искусстве Центральной Азии ?

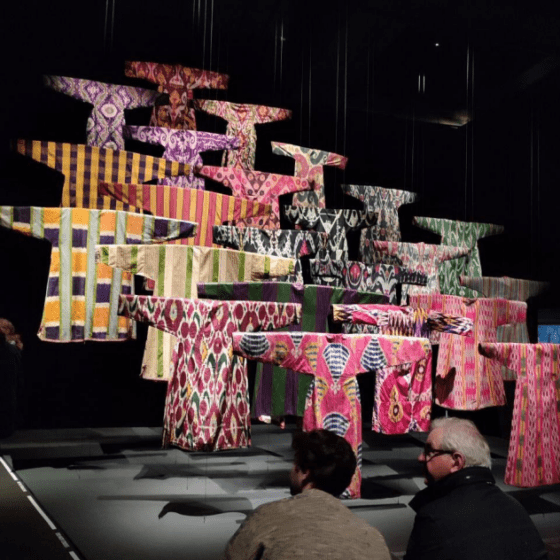

Об этом можно говорить долго, но на мой взгляд, важнейший конфликт заключается в том, что высокие амбиции различных региональных игроков продолжают не реализовываться ни на экономическом, ни на политическом, ни тем более на культурном уровне. Текущий период развития современного искусства в регионе я иронически называю «пост-венецианским». Это название связано с тем, что с 2005 по 2013 гг. Центральная Азия была представлена на Венецианской Биеннале отдельным павильоном. На открытии первого павильона его куратор, Виктор Мизиано, говорил о том, что современное искусство Центральной Азии – это единственное оставшееся белое пятно на карте мирового современного искусства. Прошло сначала пять, десять, и уже пятнадцать лет, а какого-то глобального прорыва в этой области так и не произошло, и провал организации национального казахстанского павильона на Биеннале в 2019 году стал яркой иллюстрацией того разочарования и кризиса, который наметился в современном искусстве региона с начала 2010-х.

Современное искусство Центральной Азии – это единственное оставшееся белое пятно на карте мирового современного искусства

Большинству современных художников региона, которые добились успеха на международной арене в начале века, сейчас уже за 50, а молодое поколение, которое появилось лишь в Бишкеке и Алматы, находится уже в менее привилегированных условиях и решает, в целом, более локальные задачи. Современное искусство,часто не по своей воле, вступило в сомнительные симбиозы: с одной стороны, с коммерцией и гламуром, а с другой, с государственными программами. В Казахстане принята программа «Рухани жангыру», уже отметившаяся скандалом с работами группы «Кызыл трактор»; проводятся выставки современного искусства по областям страны; готовится к вводу в строй центр современного искусства и культуры «Целинный». В Узбекистане функционирует многоцелевой Фонд Развития Культуры и Искусства, курирующий будущий Центр Современного Искусства, продолжает свое существование Ташкентская Биеннале. Вроде всё это должно указывать на какие-то новые перспективы развития современного искусства в регионе, но мне эти явления видятся скорее признаками его институционализации и даже капитализации, но никак не внутреннего развития.

Говоря об Узбекистане, как смена власти и относительная экономическая либерализация отразились на свободе творчества? Можно ли сказать, что “оттепель” оказала положительный эффект на свободу самовыражения? В чём это выражается?

Безусловно, смена власти принесла большую психологическую свободу для творчества, и отношение властей в целом к художникам, кураторам и критикам изменилось в лучшую сторону. Однако, я бы не стал преувеличивать значение именно этой оценки – лучше стало или хуже. Важно понять, что это за механизмы, как они работают, и что за ними стоит. Где-то в системе власти возникло понимание того, что современное искусство надо не гнобить или игнорировать, а пытаться приручать и контролировать. По этому пути уже давно идут в РФ и Казахстане, и довольно успешно. Лучший способ обезвредить революционера – дать ему чин в охранном отделении и убедить его, что теперь он помогает системе стать совершеннее.

Лучший способ обезвредить революционера – дать ему чин в охранном отделении и убедить его, что теперь он помогает системе стать совершеннее

Что касается экономической «либерализации», то происходящее в Узбекистане наглядно показывает, что превращение всего в бизнес, в средство получения доходов – это вовсе не панацея, это верный путь к вымыванию в обществе всех ценностей, стоящих выше торгашеского мировоззрения. Ситуация с театром «Ильхом», который пережил и бурные перестроечные и лихие 90е годы, и стагнацию каримовского времени – прекрасная тому иллюстрация.

Кроме того, гротескное слияние современного искусства с гламуром и откровенное, ничем не замутненное демонстративное потребление, которое уже много лет наблюдается в Казахстане, пришло теперь и к нам, и наверняка стимулирует многих людей искусства к обслуживанию альянса власти и денег.

Что касается свободы выражения и её ограничения, то «правильная» цензура заключается не в том, чтобы давить уличную выставку бульдозерами или не выпускать художников из страны, а в том, чтобы привить людям искреннеe стремление цензурировать самих себя на самом раннем этапе – до появления художественных замыслов и идей. В подавляющем большинстве случаев, деятели искусства Узбекистана прекрасно справляются с этой задачей сами без всякого внешнего давления.

Чтобы бы Вы посоветовали молодым исследователям, заинтересованным в регионе?

Существующая область центральноазиатских исследований достаточно развита и фрагментирована, чтобы предложить молодым ученым глубокие ниши, которые они могут разрабатывать годами. Вместе с тем, этот классический позитивистский подход постоянно взывает к кросс-дисциплинарному диалогу, концептуальной ревизии и холистическим экспериментам. Неудивительно, что наиболее интересных результатов добиваются не столько студенты университетов, изучающих свои предметы вдали от насущных проблем региона, сколько стажёры и волонтёры, получающие бесценный практический опыт и лишь впоследствии обращающие его в тему для исследования. В этом и состоит моя главная рекомендация: приобретать разнообразный и живой опыт решения проблем в регионе и размышлять о нём с различных сторон, не замыкаясь лишь в модернистcких академических традициях.