Текст впервые опубликован в виде интервью на сайте Реальное время (realnoevremya.ru): часть 1, часть 2

Тартария или Туркестан?

Самые первые наименования того региона, который мы сейчас называем то Средней, то Центральной Азии, связаны с ахеменидской империей: они фигурировали в надписи Дария I в Бехистуне, представляющей список двадцати трех провинций или народов империи.

Эти ахеменидские названия провинций, такие как Парфия, Маргиана, Дрангиана, Ария, Хоразмия, Бактрия, Согдиана, Скифия и Арахосия, были унаследованы античными историками, философами и географами, которых мы сегодня воспринимаем в качестве создателей большей части «классической» информации о пространственной организации региона в древности, определившей топографический словарь европейской географии вплоть до XVIII века.

В этот пазл европейское средневековье привнесло свои коннотации, «породнив», в частности, этот регион с мифическим народом Гог и Магог, связанным с Антихристом и адом.

Со своей стороны арабские географы VIII-XIV вв., не избежавшие влияния древних и средневековых авторов, нередко определяли этот регион или в соответствии с наименованием населявших его народов (отсюда, в частности, Туркестан) или в соответствии с его географическим положением (например, Мавераннахр, т.е. «междуречье»), привнося также новые топонимы локального происхождения (например, Фар, Кандагар или Кашмир).

В этом топонимическом «бульоне», где пересекались разные географические и лингвистические традиции разных эпох, «Тартария» – именно с «р» – появляется и входит в широкий оборот в Европе в контексте татаро-монгольского нашествия: наименование одной из урало-алтайских этнических групп – «татары», представители которой входили в армию Чингиз-хана и которая долгое время воспринималась как синоним Монгольской империи, ставится в параллель мифическому аду – «тартару», из которого, казалось, выходили полчища «диких» кочевников, олицетворяющих собой для Европы грядущий Апокалипсис. Впервые, в 1173 г., упомянувший – вполне нейтрально – «Тартарию» Бенджамин Тудельский уходит в тень; на смену ему появляется цепочка западных правителей – от грузинской царицы Русудан (1224) до французского короля Людовика IX (1241) и римского императора и сицилийского монарха Фредерика II (1241) – которые активно используют этот термин, не бывший самоназванием ни империи Чингиз-хана, ни его наследников, и способствуют укреплению связи между мифическим образом малоизвестного в Европе народа и преисподней: по словам Фредерика II, «пусть Тартары будут отброшены в их тартар» (ad sua Tartara Tartari detrudentur). За этим псевдо-этнонимом скрывались разнообразные фантазмы, порожденные страхом: «тартары» виделись то как «сатанинское племя», то как воплощение не менее дьявольского Гога и Магога, то как наследники десяти исчезнувших племен Израеля, якобы запертых Александром Македонским за их еретические воззрения за высокими стенами и чье появление предвещает конец света. Подлинная история империи Чингиз-хана и позднее чингизидов оставалась практически неизвестной в Европе.

Наименование одной из урало-алтайских этнических групп – «татары» – ставится в параллель мифическому аду – «тартару»

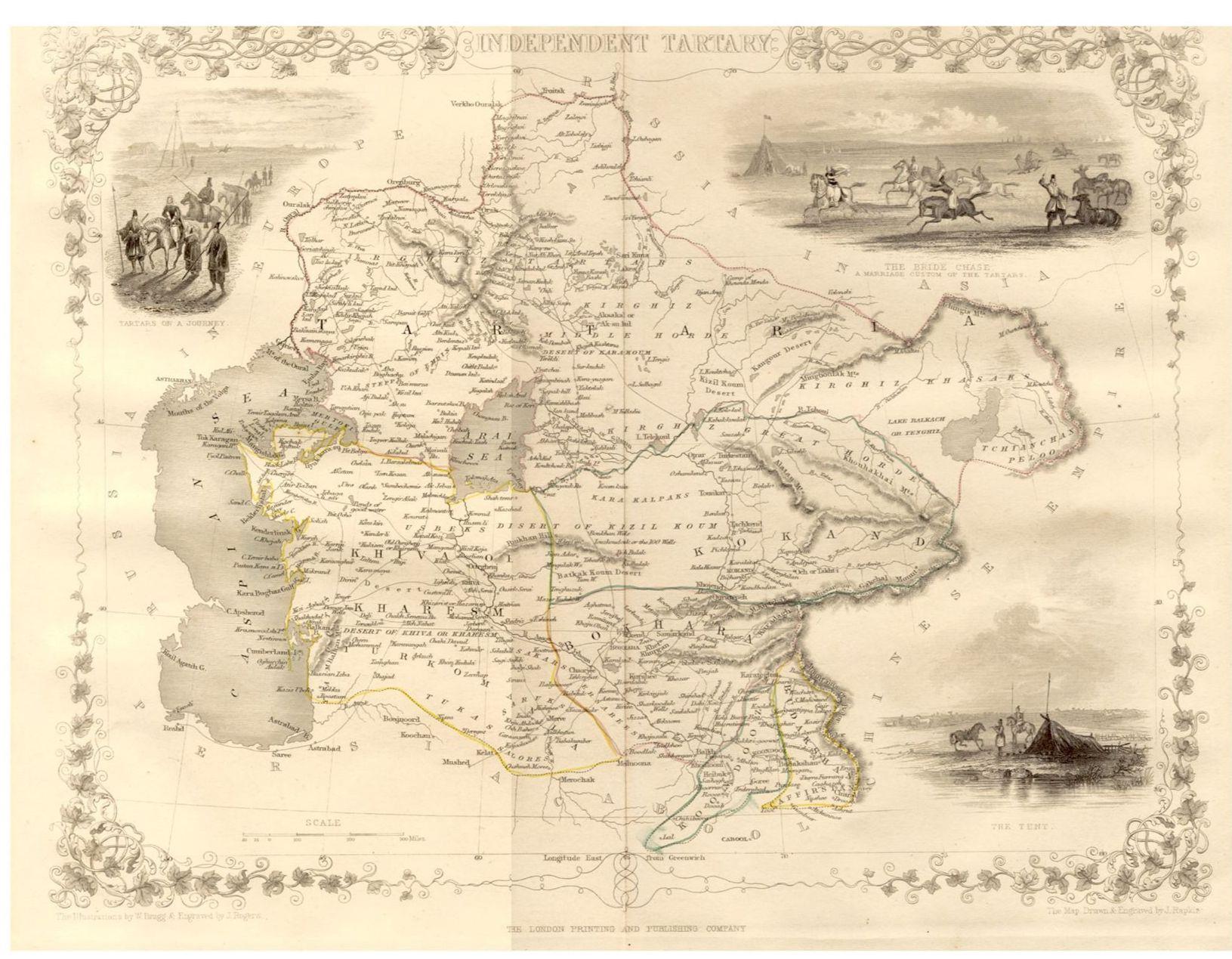

Негативные коннотации не исчезли и позднее, когда в XVII-XVIII вв. европейская картография структурировала регион вокруг трех составляющих – российской/московской, китайской и независимой «Тартарий». В свою очередь, российские специалисты всячески избегали как использование буквы «р» в написании «Тартария» (она изредка появлялась лишь в переводных картах), так и саму возможность приложения к российским территориям этого термина, прямым синонимом которого вскоре стал Туран, символ глубоко континентальной «варварской» Азии, с которой проевропейски настроенные элиты Российской империи послепетровского времени никак не хотели себя отождествлять.

Будучи термином, сконструированным в Европе и привнесенным в Центральную Азию извне, «Тартария» по определению не могла отразить сути региона. С одной стороны, многочисленные классификации «тартарских» народов, активно составляемые исследователями XVII–XVIII вв., не могли охватить всего этнического разнообразия его населения. По мнению самих составителей, это создало к концу XVIII в. неприемлемую ситуацию, в которой этнографический по характеру термин прилагался к географическому региону, населенному также и другими «расами», такими как монголы, калмыки, буряты, киргиз-кайсаки (казахи) и уйгуры, которые оставались не только «незамеченными», но воспринимали этого определения как уничижительное. С другой стороны, привязанность термина к географическому пространству была весьма нестабильной: «Тартария» могла начинаться то от Днепра, то от Дона, то от Волги, то от Урала, и протягиваться то вплоть до севера Индии и Дальнего Востока, то резко обрываться у столь же нестабильных границ оседлых стран Туркестана.

Более того, c конца XVII в. «Тартария» начинает дробиться: картографы прибавляют к этому термину многочисленные эпитеты и на картах появляются Tаrtaria Magna или независимая Тартария, соотносимая с миром степей, который нередко также назвали «азиатской Скифией», «Малая Тартария» Крыма, «Российская или Московская Тартария» Сибири, «Китайская Тартария» Синьцзяня, северная, южная, восточная, западная, внутренняя, «подлинная», и т.д. В конце концов, в результате активной критики, инициированной П. Палассом в 1789 г., этот топоним уступил свое место не менее проблематичному термину Средняя/Центральная Азия[1].

Что же до топонима Туркестан, то будучи впервые упомянут в работах арабских географов IX в., он появился в Европе в XIII в. благодаря царю Армении Хетуму I, после чего довольно вольно – на уровнях написания, определяемого географического пространства и государственных структур – использовался первыми европейскими путешественниками (от Бенедикта Поляка и Рубрука до Марко Поло и его современников) для описания то пространства на восток от Арала, то султаната Сельджукидов, то Анатолии, то Чагатайского улуса.

К XIV в. картографы начинают выделять западный Туркестан, включающий в себя территорию от Сеистана и Герата через Хиву, Бухару и Самарканд вплоть до Ходжента и иногда называемый «Тартарским Туркестаном» (Tartaria Torquesten), а позднее Тураном, Мавераннахром, Большой Бухарией или Трансоксианой (XVIII в.). Этот западный Туркестан противопоставляется восточному Туркестану, который нередко становиться синонимом «восточной Тартарии» или «Малой Бухарии». При этом все эти наименования не подразумевают существование некоего единого государственного образования, не предусматривают никаких точных границ, их географические контуры не совпадают в деталях и их внутренняя иерархия нестабильна. Локальное по происхождению наименование постепенно трансформируются согласно европейской оптике и приобретает те же характеристики привнесенного термина, что и «Тартария».

В XIX в. европейская картография уже привычно оперирует терминами «русский, китайский и афганский Туркестан», связывая их с политическим противостоянием великих держав в рамках так называемой «Большой Игры» и процессом завоевания туркестанских ханств Российской империей.

В тот момент, когда новые российские владения получают официальное наименование Туркестанского генерал-губернаторства, а позднее Туркестанского края, в Германии звучит критика, согласно которой российские власти неправомерно узурпировали наименование «Туркестан» и что «подлинным» Туркестаном может быть только китайский Туркестан, где этот этно-топоним соответствует этническому составу населения региона.

Идея же «Великого Туркестана», который привязывается к империи Тимура, проклевывается, так и не оформившись в стройную доктрину, в начальный момент национально-территориального размежевания среди локальных элит, но очень скоро трансформируется в предтекст для проведения репрессий в рамках кампаний, ведомых советской властью против «националистов» в этой среде нарождающихся среднеазиатских политических лидеров.

Границы

На протяжении почти четырех столетий границы региона многократно перекраивались согласно различным идеям и теориям и в соответствии с разнообразными политическими ситуациями. Эти процессы были очень неоднозначные и я посвятила их анализу отдельную книгу Asie centrale. L’invention des frontières et l’héritage russo-soviétique [Центральная Азия. Изобретение границ и русско-советское наследие], которая была опубликована на французском языке в 2012 г[2].

Если же очень коротко, то можно сказать, что в основе формирования границ в Средней Азии с конца XVIII до конца XIХ в. лежала логика завоевания региона Российской империей.

Ее противоречивая, непоследовательная политика опиралась на разнообразные теории, которые то дополняли друг друга, то оказывались во фронтальной оппозиции, то выходили на первый план политических и общественных дебатов, то забывались со вчерашними новостями.

Среди них, навскидку, можно назвать поиски «научных/естественных границ»; идея «цивилизационной миссии»; желание возвратиться к исконной «арийской/туранской прародине»; ощущения существования некоего «печального рока, влекущего Россию против ее воли в сердце Азии»; рассуждения о «самовольстве» российских генералов, падких на медали и охочих до славы; необходимость «защиты от диких кочевников собственных границ/крестьян/переселенцев/городов», перетекающая в необходимость «превентивно-защищающего наступления»; подсчеты будущих выгод – как экономических, так и политических – от захвата Туркестана; муссирование положения о «крайней убыточности» региона; попытки «противостояния британской угрозе»; геополитические спекуляции по поводу важности «завоевания Центра Азии для последующего господства над всей Евразией» вперемежку с мечтами о «третьем Риме» и о «срединном» положении России, накладывающим на нее особую «мессианскую» обязанность по объединению Востока и Запада; проекты вхождения на равных в «клуб великих западных держав», занятых империалистическим разделом мира…

В соответствии с этими теориями и идеями, используя то дипломатические механизмы, как подписание договоров, как, например, с казахскими ордами, то военные захваты, как, в частности, штурм Геок-тепе, Российская империя продвигалась все далее и далее на юг, вплоть до лимитов, за которыми начиналась сфера британского влияния, символом которых стала Амударья – Оксус древнегреческих авторов.

В ходе этого перманентного движения на протяжении более чем века, границы фиксировались в соответствии с разными сценариями.

В отношении трех казахских орд, Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств на полуофициальном уровне рекомендовалось по возможности четко не фиксировать границы ни в каких государственных документах, оставляя за собой возможность последующего продвижения вглубь территорий. В этом контексте приветствовалось также создание пористых границ, позволяющих русской армии пересекать по своему усмотрению территорию, формально ей не принадлежащую, как то было в 1878 г. с Бухарским эмиратом, низведенным до уровня протектората Российской империи.

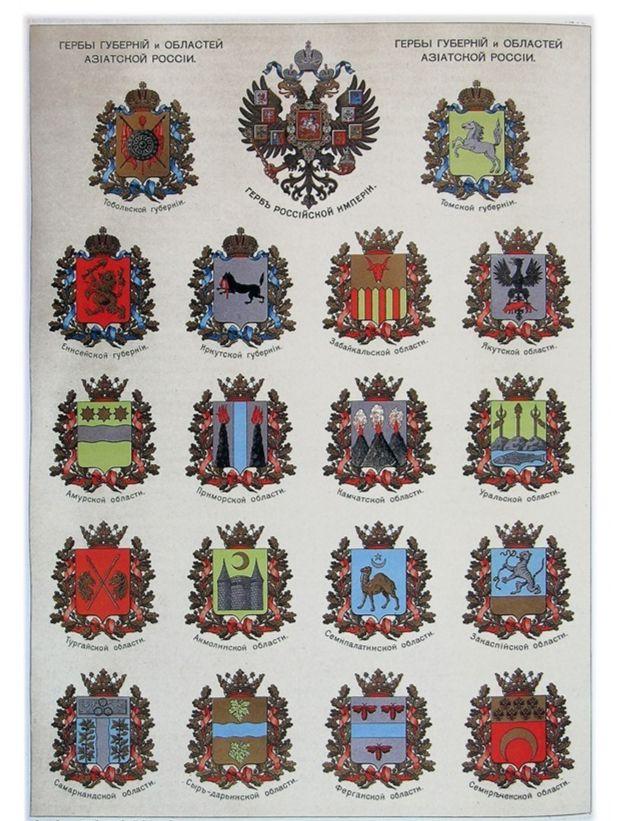

Собственно внутренние границы созданных в регионе губернаторств (впоследствии краев) – Туркестанского, Оренбургского/Степного, Сибирского – регулярно пересматривались в 1860-е–1890-е гг. в ходе новых завоеваний (так, Кокандское ханство было преобразовано в 1876 г. в Ферганскую область Туркестанского генерал-губернаторства, а туркменские территории – в Амударьинский отдел, 1873) и приспосабливались к административным и военным нуждам российских структур (в частности, Закаспийская область и Семиречье входили то в Туркестанское генерал-губернаторство, то, соответственно, в Кавказское наместничество и в Степной край).

Демаркация границы с Афганистаном, Китаем и Иран проходила по правилам, которые в гораздо большей степени соответствовали международным практикам того времени. Российская империя была обязана учитывать позиции западных политических элит, напуганных стремительным расширением российских границ в Азии, которое нередко сравнивали с безудержным расползанием по плоскости масляного пятна. В ходе многочисленных международных переговоров, проходивших в несколько этапов, с 1864 по 1895 гг., и опиравшихся на работы российско-британских комиссий по проведению границ, последние были более или менее четко зафиксированы, даже несмотря на тот факт, что высокогорные районы Гиндукуша и Памира оставались неизвестны комиссионерам.

Стремительное расширение российских границ в Средней Азии нередко сравнивали с безудержным расползанием по плоскости масляного пятна

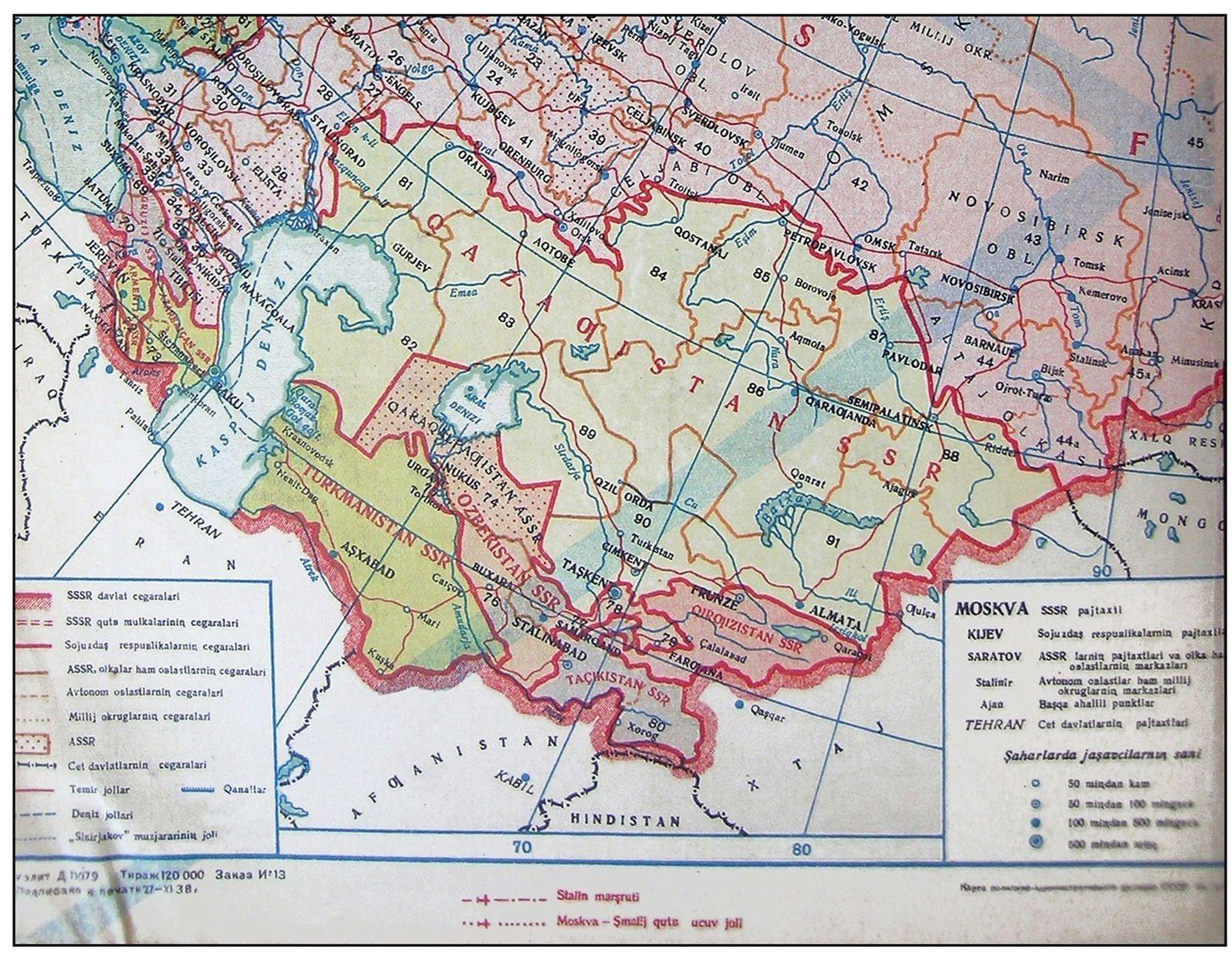

Логика формирования границ в советское время была совершенно иная, но и она также не была единой и сильно видоизменялась от одного периода к другому. Непосредственно после революции 1917 г. и до начала 1920 в регионе одновременно или последовательно было создано множество государственных образований разной политической ориентации и срока существования – от эфемерных Кокандской автономии и Закаспийского временного правительства 1918 г. до более стабильных, таких как советская автономная республика Туркестан, на основе которой впоследствии будет реализована вся программа по территориальной реконфигурации региона.

На смену этому мульти-государственному взрыву пришла сначала программа экономического районирования, которая практически не затрагивала территориальных структур Туркестана времен Российской империи, а затем, в 1924 г., национально-территориальное размежевание, преследующие иные цели и принесшее с собой иную риторику и методы создания новых границ – теперь уже национальных по смыслу и антропо-географических по характеру.

Несмотря на то, что этот процесс был в общих чертах завершен к 1936 г., незначительные территориальные изменения были реализованы и в позднесоветское время.

При этом этом по сути границы оставались исключительно декоративными: с точки зрения советских создателей границ, чем более абсурдной казалась линия границ и форма вновь созданных национальных республик (вытянутый Узбекистан с многочисленными анклавами и децентрированной столицей тому яркий пример), тем лучше казался результат национально-территориального размежевания для сосуществования разных народов в рамках Советского Союза.

Создателям границ хотелось верить в то, что подобные нежизнеспособные в «буржуазном мире» государственные территории наилучшим образом подтверждали сам исключительный факт создания государства нового типа – социалистического – и утверждали возможность равноправной интеграции различных территорий с различным этатическим статусом в рамках единой советской страны.

Неожиданное обретение независимости в 1991 г. подтолкнуло все республики Центральной Азии к пересмотру статуса границ: из фиктивных они должны были превратится в «настоящие» государственные границы с пропускными пунктами, нейтральными полосами, таможенной и пограничной службами. Эти трансформации границ были реализованы в первые же годы независимости вплоть до создания герметически закрытых границ между Таджикистаном и Узбекистаном и Узбекистаном и Туркменистаном, в частности, с использованием минным полей или прекращением любого транспортного сообщения. Также были пересмотрены и отрегулированы несколько «проблемных» участков между бывшими советскими республиками и их соседями (в первую очередь, с Китаем); другие же еще ждут своего часа вплоть до наших дней, периодически провоцируя взрывы национализма, как то, например, регулярно происходит в Ферганской долине.

Вместе с тем, радикального пересмотра границ в Средней Азии после распада СССР не было: советские элиты, оказавшиеся у власти в национальных республиках, не были готовы инициировать подобные процессы, т.к., с одной стороны, получив советское образование, они идентифицировали себя с уже существующими территориями; с другой стороны, в момент тяжелого экономического кризиса на первый план вышли другие заботы, определяемые, в частности, страхом перед крепнувшим национализмом и радикальным исламом.

На сегодняшний день каждая из республик уже закрепила за собой определенный статус на международной арене и стала узнаваемой в своих границах, что в принципе исключает какое-либо радикальный пересмотр границ в ближайшее время.

«Русский Туркестан», «Советская Средняя Азия», «постсоветское пространство»… Особая связь с Россией?

С одной стороны, корни этого представления можно протянуть до периода так называемого татаро-монгольского ига, когда все земли российских княжеств оказались включенными во внутренние области империи Чингиз-хана и его преемников, чьи крайние западные границы достигли Вены. Именно этот исторический эпизод подразумевает афоризм, утверждающий, что «если хорошенько поскребешь русского, то обнаружишь татарина». И именно на это указывали многочисленные антропо-этнографические таблицы XIX в., созданные для иллюстрации расовых теорий, которые однозначно относили русских к категории брахицефалов, где также располагали и представителей татаро-монгольских групп населения. Таким образом, на уровне таксонометрических параметров устанавливалось близкое «родство» русских и «азиатов».

Континентальная протяженность воспринималась в XVIII-XIX вв. как «естественное» продолжение территорий, которые «должны» находиться под российским влиянием или же входить в Российскую империю, неуклонно раздвигающую свои границы на восток и на юг

С другой стороны, Российская империя не была отделена от Средней Азии морями и эта континентальная протяженность воспринималась в XVIII-XIX вв. как «естественное» продолжение территорий, которые «должны» находиться под российским влиянием или же входить в Российскую империю, неуклонно раздвигающую свои границы на восток и на юг, тем более, что Туркестан воспринимался как потенциально бедная колония с чрезвычайно «варварским» населением, практикующим рабство и баранту (разбой), чье «усмирение» не входило в планы великих держав. Впоследствии многочисленные политические договора закрепили за Россией приоритетное право на близлежащие восточные и южные территории.

Вместе с тем, в глазах западных элит русские были такими же «азиатами», как и населяющие Среднюю Азию народы, что якобы «гарантировало» более «мирную» и более «продуктивную» колонизацию, а также более быстрое обрусение завоеванных территорий. Многочисленные западные обозреватели XIX в. ставили в пример своим соотечественникам этот «особый – мягкий и дружественный – колонизаторский талант русских». Однако эта констатация одновременно увеличивала дистанцию между «подлинными» европейцами и русскими, которые в Европе не воспринимались как достаточно «европеизированная» нация, несмотря на то, что многие представители русских элит обьявляли себя «культуртрегерами» несущими «европейскую» цивилизацию в «дикую» Азию.

Укреплению мифа об «особой связи» России и Средней Азии способствовали также и многочисленные модные в то время теории об арийском или же туранском происхождении русских, чья «прародина» якобы располагалась или где-то на высотах Памира, или же на просторах Мавераннахра.

В обоих случаях, в свете этих противоречивых теорий Россия не завоевывала регион, а «возвращалась» к своим «истокам», на «свою собственную» – если смотреть в исторической перспективе – территорию, но уже «облагороженная» жизнью в северных широтах, где, согласно мыслителям того времени, только и могла развиваться настоящая «цивилизация». Неотделимость «срединного мира»/«Евразии»/России от Средней Азии доказывалась при помощи различных теорий российскими философами, писателями и политиками (в частности Р.А. Фадеевым, Н.Я. Данилевским, В.И. Ламанским, П.Н. Савицким), чьи идеи были воскрешены в евразийских построениях А.Г. Дугина в России Путина.

Политические элиты Советского Союза, унаследовавшие от Российской империи среднеазиатские территории, постарались, с одной стороны, всячески акцентировать разницу между советскими среднеазиатскими республиками и приграничными территориями (в частности, путем кодификации и создания специфического для каждой республики литературного языка, отличного от языка приграничных несоветских соседей). Изолировав таким образом среднеазиатские республики от соседних стран и сделав их практически невидимыми для сторонних наблюдателей, они смогли также направить все потоки разнообразных связей исключительно в сторону «Центра» (главным образом, Москвы и Ленинграда). Политика «коренизации» 1920-х гг., способствовавшая созданию новых среднеазиатских элит, лояльных по отношении к советской власти, также закрепляла это центро-/руссо-стремительное движение.

Избавиться от безусловной гегемонии Москвы было непросто и после декларации независимости в 1991 г.: включенность среднеазиатских республик в общее русскоязычное пространство, экономическая система, замкнутая на внутреннюю экс-советскую циркуляцию на всех уровнях, некогда единая система образования и общий исторический опыт по-прежнему обеспечивали приоритет российско-среднеазиатским отношениям, постулируя как нечто очевидное ведущую роль России в регионе и оставляя «Западу» роль «дальнего зарубежья», которое может лишь инициировать первые этапы «открытия» региона, но не может рассматриваться в качестве надежного долговременного партнера. Потребовалось более двадцати лет, чтобы понять, что многие позиции, ранее безоговорочно занятые Россией (в частности, такие как научно-исследовательская деятельность, образование, строительство), могут быть с не меньшим успехом заняты Турцией, Китаем, Южной Кореей, США или странами Западной Европы.

«Сталинское» размежевание

Процесс национально-территориального размежевания возник не в одночасье и не был результатом единовременного акта единственного демиурга, преследовавшего какие-то дьявольские планы.

Его появление связано с образованием нового государства и необходимостью государственного и экономического структурирования огромного региона, только что вышедшего из кровавого восстания 1916 г. и постреволюционного хаоса, породившего в контексте гражданской войны, где столкнулись «белые» и «красные», Антанта и басмачи, множество разнообразных, иногда эфемерных государственных структур (с точки зрения многих исследователей гражданская война была константным фоном на протяжении всего процесса размежевания).

Самые первые акты реорганизации пространства, его «переделы» и переименования были реализованы с 1918 по 1922 гг., еще до создания СССР в 1922 г., хотя советская историография и отказывалась рассматривать их как первый период национального размежевания. Сохраняя в общих чертах структуру Туркестанского генерал-губернаторства с двумя российскими протекторатами в Бухаре и в Хиве, этот первый послереволюционный результат реорганизации пространства в виде семи составляющих[3] плюс-минус отвечал и умозрительной схеме В.И. Ленина, писавшего о необходимости создания «Узбекии, Киргизии и Туркмении».

Для оптимизации этой структуры в 1922-1924 гг. была разработана по запросу ВЦИКа программа по районирования Средней Азии, опиравшаяся на совокупность критериев исторических, экономических, природных и «племенных». Практически по ходу своей реализации она трансформировалась в один из проектов национально-территориального размежевания, которые впоследствии многократно пересматривались и видоизменялись.

Таким образом, размежевание – не результат какого-то единого и стройного мастер-плана: на протяжении 12 лет – с 1924 по 1936 гг., в течении которых согласно официальной историографии шел этот процесс, неоднократно сменялись критерии, уточнялись (а порой и конструировались заново) этнографические и лингвистические классификации, видоизменялись предлагаемые линии демаркации границ, модифицировались субординации и статус республик и областей на локальном и федеральном уровне в зависимости от их уровня «социокультурного развития», корректировались наименования различных территориальных единиц, выбор их столиц и административные структуры.

В основе этой работы была не только политическая воля, многочисленные декреты и репрессии против так называемых «националистов» и всевозможных «контр-революционеров». Определенную роль в проведении этого политического акта сыграли рекомендации нескольких комиссий[4], многочисленных, но весьма стесненных в средствах, а также результаты переписей населения царского (1897) и ранне-советского времени (1917, 1920), представлявшие иногда очень спорную статистику и оперировавшие методами, которые сегодня вызывают у исследователей множество нареканий. Выводы специалистов и администраторов, привлеченных к этой работе, были иногда неполные, иногда поспешные, иногда чрезвычайно детальные и продуманные, как, в частности, работы И.И. Зарубина “Список народностей Туркестанского края”, И.П. Магидовича “Материалы по районированию Средней Азии” или предостережения В.В. Бартольда об опасности «европеизации Востока» и перекройки Туркестана по национальному принципу.

Предлагаемые проекты, отмеченные иногда оттенком утопичности, дополняли друг друга. Они должны были, вычерчивая новые линии границ, реформировать экономику и административное управление, а также создать новые литературные и письменные языки. Однако эти рекомендации были лишь частично приняты во внимание центральной властью, Средазбюро (Я.Е. Рудзутак) и Центральной территориальной комиссией по размежеванию, состоявшей из национальных подкомиссий – узбекской, туркменской, казахской и киргизской, обеспечивавших участие локального населения в реформах. Последние также представили свои программы нацразмежевания, входившие в противоречия одна с другой и предвещая последующие проблемы.

Сведения, собираемые на местах, свидетельствовали о том, что так же были и другие проекты территориальных переделов, исходившие от более компактных групп. Например, по информации А.Н. Самойловича, представители кипчаков предложили создание автономной структуры совместно с казаками и киргизами; коммунистическая партия Хорезма активно выступила за полное исключение Хорезмской республики из процесса размежевания, но высказалась за добавление к ней Амударьинской области Туркестанской республики; делегаты Ферганы желали создать автономную Ферганскую область с со столицей в Коканде; ряд крупных советских деятелей, таких как Султан Галиев, Турар Рыскулов, Зийя Саид, Акмаль Икрамов, Файзулла Ходжаев и другие, вернули к обсуждению планы, начавшие созревать в царское время, о создании пантюркской республики Турана, «великого Узбекистана» или «великого Казахстана»…

Борьба за экономические интересы оборачивалась, как в конфетную обертку, в риторику нацстроительства

Соответственно, перенесение умозрительных проектов на реальные территории спровоцировало появление нескольких конфликтных зон, где борьба за экономические интересы оборачивалась, как в конфетную обертку, в риторику нацстроительства и представлялась с точки зрения национальных антагонизмов (в частности, узбеки представлялись «эксплуататорами» в отношении туркмен и таджиков). В ситуации вынужденной самоидентификации в соответствии с официальными списками утвержденных национальностей возможность получения более легкого доступа к экономическим ресурсам нередко решала для отдельных людей или даже целых поселений вопрос принадлежности к той или иной национальности.

Особенно жестокие бои разгорелись за Ташкент, на который в качестве столицы претендовали сразу и Узбекистан, и Казахстан. С ними могут сравнится узбеко-таджико-киргизские конфликты в Оше, Гульче и Чимбае, узбекско-туркменские противоречия вдоль правого берега Амударьи вплоть до Чарджуя и в оазисе Ургенча, таджикско-узбекские – на Памире, казахско-туркменские в Мангышлаке и в Красноводстве. Включение Самарканда и Бухары в Узбекистан обозначило еще одну линию разлома. Начало коллективизации (1927-1938) сделало ситуацию еще более взывоопасной, приведя к эпизодическим вспышкам антисоветских восстаний (в частности, восстания 1930 г. в Коканде и в Сузаке).

В то же время не надо забывать и о политической сверхзадаче национально-территориального размежевания. В конце концов она сделала приоритетными не экономические составляющие процесса, а политико-национальные принципы, в чем-то напоминающие основные идеи немецкого романтизма, согласно которым каждый «народ» был «естественным» этническим образованием, наделенным «естественным образом» своей территорией, языком, экономическим укладом и специфической историей. Более того, Средняя Азия должна была предстать для народов зарубежного Востока в качестве модели для подражания и одновременно платформы, отталкиваясь от которой можно было бы распространять идеи социализма далее «вглубь Азии» (с середины 1930-х гг. эта идея отошла на задний план по мере усилия изоляционизма в советской стране).

Несмотря на желание максимально убрать из административного оборота само определение «среденазиатский» и разбить различные обще-среднеазиатские структуры по республиканским «полочкам» (такие как, например, Средазбюро ВКПб, СредАзЭкоСо (Среднеазиатский экономический совет), Туркомстарис (Туркестанский комитет по охране памятников старины, искусства и природы), Водхоз (Комитет по ирригации) и САГУ (Среднеазиатский Государственный университет)), в области религии советская власть, проявляя первоначально относительную терпимость к исламу в надежде экспортировать революцию на Восток, напротив, пыталась в 1920-егг. объединить всех мусульман под эгидой Центрального духовного управления мусульман, но безуспешно. С 1927 г. возобладала логика репрессий, большинство мечетей были закрыты и легальное мусульманское образование были ликвидировано; Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана с обще-среднеазиатским статусом, уже полностью подчиненное советской власти, было создано лишь в 1943 г.

История республик проектируется на далекое прошлое, бывшее – в какие-то моменты в разных конфигурациях – общим для всех стран региона

Результатом этой работы стали те республики, с которыми мы сейчас привычно связываем понятие постсоветской Средней/Центральной Азии и каждая из которых имеет сегодня узнаваемый контур, очерченный стабильными границами, национальный язык и собственную историю. Однако написание (переписывание) последней всегда было проблематичным с учетом того, что история республик, созданных в 1924-1936 гг. и получивших независимость в 1991 г., проектируется на далекое прошлое, в какие-то моменты в разных конфигурациях бывшее общим для всех стран региона.

Россия не колониальная держава?

Вопрос о наличии или нет колониального эпизода в российской/советской истории, к сожалению, до сих пор является одной из болезненных проблем российской и среднеазиатских историографий, размышлять о которой тем более сложно, что этот вопрос напрямую связан с политической ситуацией.

Так, например, при первом президенте Узбекистана И.А. Каримове, когда был взят курс на максимальное дистанцирование от России, рассуждения о колониальном характере русского и советского присутствия всячески приветствовались и приобрели статус государственного дискурса, отвергающего скопом все позитивное, что когда-либо было реализовано при русско-советской власти. В настоящее же время, когда второй президент Узбекистана Ш.М. Мирзиеев инициировал радикальное сближение с Россией на всех уровнях, говорить о российском колониализме с официальных трибун стало практически невозможно, тем более, что в самой России этот исторический эпизод категорически не определяется в этих терминах.

При этом бурные обсуждения вопроса о колониальности или неколониальности российско-советской истории ведутся в беспрерывном режиме с разных точек зрения практически с самого момента завоевания туркестанских ханств и к настоящему моменту уже были отработаны (даже в рамках исключительно советской и постсоветских исследовательских школ) различные интерпретационные ходы, которые предлагали оценивать российский колониализм XIX-го – н. XX-го вв. то как «тюрьму народов» (1920-е гг.); то как «наименьшее зло» перед лицом более чем возможного в прошлом завоевания региона Англией и в сравнении с локальным «феодализмом» (1930-е–1950-е гг.); то как «благо» (1960-е–1990-е гг.), настолько безусловное, что сам термин «завоевание» был заменен на дружественное «присоединение», подразумевающее, что большинство населения региона сами «просили вступить в российское подданство». При этом зачастую забывались оценки непосредственных участников военных действий и колониальных администраторов, которые без обиняков говорили именно о «завоевании» Туркестана и о колониальном характере этого генерал-губернаторства.

Обсуждения же советского строя как колониального в этот контексте не возникало, т.к. советский дискурс начал формироваться именно как антиколониальный и эта антиколониальная риторика сохранялась, иногда с серьезными модуляциями, практически на протяжении всего советского периода, хотя в позднесоветское время концепция «империи» постепенно приобретала все более и более положительное значение. Именно это особенность Советского Союза, культивировавшего антиколониальный язык и в первую очередь по отношению к Российской империи, подталкивает сегодня исследователей к размышлениям о советском периоде как постколониальном и, соответственно, о постсоветском периоде как пост-пост-колониальном.

Вместе с тем, не нужно забывать, что постсоветское пространство вышло из состояния относительно полной изоляции всего два с половиной десятилетия тому назад. Интернационализация исторических исследований в области российской, советской и среднеазиатской историй, ставшая возможной благодаря новой политической реальности, привела к применению иных эпистемологических подходов. Постколониальные исследования, появление которых связывается для многих с именем Эдварда Саида, сегодня можно отнести к числу новых, недавно сформировавшихся научных рамок для исследований отношений между «Центром» и «Периферией» в Российской империи и Советском Союзе.

Однако попытки применения этих постколониальных рамок в российских, советских и среднеазиатских исследованиях за последние два десятилетия увенчались весьма ограниченным успехом. Эта трудность обусловлена различиями в понимании исследователями прошлого этого региона как колониального или нет. Подобные контрастные оценки касаются не только периода Российской империи, но и Советского Союза, что находит отражение в дебатах о советских национальностях, где сложилось противостояние между сторонниками идеи, определяющей Советский Союз как многонациональное интегрирующее государство с позитивной дискриминацией, и их оппонентами, рассматривающие Советский Союз как империю и применяющими постколониальные теории к России/СССР.

Сложность ведения дискуссий на эту тему также связана и с сопротивлением постсоветской интеллигенции постколониальным подходам, которые систематически отвергаются в пользу так называемого «русского партикуляризма».

Эта область исследований также компрометируется непростой историей выработки национальной драматургии в Средней Азии, где школьная и академическая историография колеблется между утверждением преемственности с советской матрицей, с одной стороны, и с другой стороны, идеей разрыва, подразумевающей осуждение русско-советского колониального господства, что обнаруживает таким образом отсутствие продуманной работы по анализу коллективной памяти XX века и крайнюю зависимость от политической ситуации.

Ложным направлением, как мне представляется, является и нередко приводимый аргумент о непохожести российско-советского опыта на «классические» колониальные империи Англии и Франции. Выработка «классических эталонов» в истории невозможна: каждый исторический опыт уникален. Соответственно, вместо рассуждений о непохожести колониальных опытов Италии, Германии, Бельгии и России на «классические» образцы Англии и Франции, было бы более продуктивно рассматривать различные колониальные ситуации в оптике нюансированной линейки, учитывающей как сходные явления, так и отличные эпизоды.

[1] Истории формирования этого концепта Средней/Центральной Азии с длинной прелюдией, в которой рассматриваются наименования этого региона до рождения термина Средняя/Центральная Азия, я посвятила книгу L’invention de l’Asie centrale. Histoire du concept de la Tartarie à l’Eurasie, Genève: Droz. Collection: Rayon Histoire, n° 4, 2014, 704 p. (https://www.svetlana-gorshenina.net/ouvrage1). Часть этой книги была переведена и издана на русском языке под названием “Изобретение концепта Средней/Центральной Азии. Mежду наукой и гeoполитикой”: https://centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2019/02/svetlana-gorshenina.pdf

[2] https://www.svetlana-gorshenina.net/ouvrage2

[3] Советская социалистическая автономная Туркестанская республика, включающая в себя Горную автономную кара-киргизскую область [будущий Кыргызстан], советская социалистическая автономная Киргизская [Казахская] республика, советская социалистическая автономная Туркменская республика, автономная Кара-Калпакская область и Бухарская и Хорезмская советские народные республики.

[4] Комиссия по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран ( Бартольд), научная комиссия по изучению бытовой жизни туземцев Туркестана при Совнаркоме (Кун), комиссия по районированию (Магидович), этнографическая комиссия Туркнаркомпроса для проведения лингвистической переписи (Поливанов), комиссия для изучения народов советского Востока при Наркомнаце и Всероссийской ассоциации востоковедов.