В интервью для CAAN ведущий казахстанский уйгуровед Аблет Камалов рассказывает о том, как проходят современные международные уйгуроведческие дискуссии, как изучаются взаимоотношения уйгурского этноса с китайским государством в исторической перспективе и на современном этапе, о потенциале радикализации в Синьцзяне и «новой» внешней политике Китая.

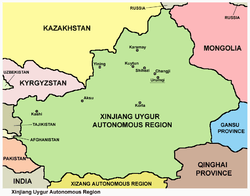

Камалов Аблет Каюмович – ведущий казахстанский ученый, уйгуровед, китаевед, профессор, доктор исторических наук. А. К. Камалов является автором монографии «Древние уйгуры. VIII—IX вв.» (Алматы, 2001), которая была переиздана на персидском языке в Тегеране в 2002 г., и более 150 научных статей по истории тюркских и ираноязычных народов танского Китая, уйгуров Китая и Центральной Азии, по вопросам уйгурской и китайской историографии и источниковедения. Длительное время он также изучал русские, американские и британские архивные документы о политике великих держав в Синьцзяне в 1940-е годы, на основе анализа которых им готовится монографическое исследование.

Уважаемый Аблет Каюмович, совсем недавно Вы вернулись из Парижа, где участвовали на ежегодной конференции по уйгурской проблематике. Можете рассказать об этой инициативе, об ее предыстории, с какой целью она проводится, а также в целом по формату и участникам данной международной конференции?

Инициатива проведения международных конференций по уйгуроведению принадлежит Центру по изучению Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона, которым руководит Марлен Ларуэль. Первая такая конференция состоялась в 2014 г. в Вашингтоне. Вторая международная конференция по уйгуроведению организована этим исследовательским центром в сотрудничестве с учеными Бельгии и Франции. Она была проведена последовательно в Брюсселе и Париже в ноябре 2015 г. Конференция называлась «Вторая ежегодная конференция по уйгуроведению: история, культура и общество». Формат конференции, не ограниченной узкими рамками конкретной тематики, но открытой для обсуждения широкого круга вопросов по истории, культуре и современному положению уйгуров, напоминает советскую традицию проведения регулярных всесоюзных уйгуроведческих конференций. Такие конференции проводились на базе Отдела, а затем Института уйгуроведения в Академии наук Казахской ССР в Алматы в 1986-1995 гг.

Основной целью нынешних международных уйгуроведческих конференций является возрождение больших научных форумов по уйгурской проблематике. Ее организаторы видят необходимость установления некоего моста между двумя академическими пространствами: интенсивно развивающимся уйгуроведением (синьцзяноведением) в западных странах и российским уйгуроведением, которое было достаточно развитой отраслью востоковедения в прежние времена: огромный вклад российской науки в изучение истории и культуры уйгуров – общеизвестный факт. Поэтому и в Первой, и во Второй уйгуроведческой конференции приняло участие очень много российских тюркологов и китаеведов, занимающихся уйгурской проблематикой. В конференциях принимали участие и ученые из нашего региона, прежде всего Казахстана, который был центром советского уйгуроведения. В методологическом плане центрально-азиатские исследования по уйгуроведению очень близки к традициям российской научной школы.

Какие вопросы были в центре внимания конференции, прошедшей в этом году в Брюсселе и Париже? Расскажите поподробнее, какие секции прошли в этом году, какое было тематическое разделение, содержание докладов?

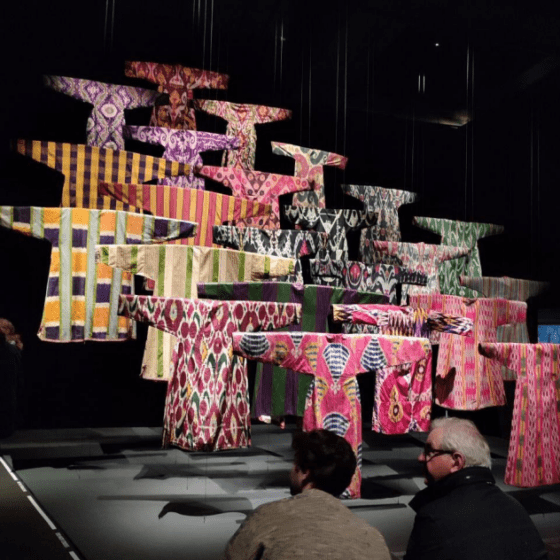

В этом году уйгуроведческая конференция была проведена не в одной, а сразу в двух странах – Бельгии и Франции, в которых были организованы последовательные заседания, по два дня в каждой из стран. В Брюсселе в течение двух дней заседаний на обсуждение были вынесены в основном современные вопросы уйгурского общества и китайской политики в отношении уйгуров. О тематике рассмотренных здесь вопросов можно судить по названиям секционных заседаний: «Синьцзян в контексте глобальной политики Китая», «Безопасность и социальные изменения в Синьцзяне», «Социальная эволюция в Синьцзяне и среди диаспор», «Китайская школьная система и уйгурская реакция», «Уйгурский способ сопротивления и устойчивость», «Живая уйгурская культура», «Региональные акторы и международные ответы». Парижская часть конференции была посвящена вопросам истории и культуры уйгуров. В общей сложности, в двух городах были заслушаны 45 докладов ученых из США, России, Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Турции, Израиля, Австралии, Швеции, Гонконга. К сожалению, как и в прошлый раз, в этом году конференции прошли без участия ученых из КНР. Однако отрадно, что в международных уйгуроведческих форумах больше стали участвовать уйгурские ученые, живущие в западных странах, особенно молодые исследователи, работающие в разных областях социальной науки.

Российскую делегацию ученых уже второй год возглавил известный тюрколог Д.Васильев, заведующий Отделом Востока Института востоковедения РАН, председатель российской ассоциации востоковедов. Доклады российских ученых охватывали широкий круг вопросов истории и культуры уйгуров, например, уйгурское манихейство в Южной Сибири (Д.Васильев), политика Российской империи в отношении государства Якуб-бека (А.Васильев), китайские источники по истории Западного края суйского времени (Д.Дубровская), роль уйгуров в монгольскую эпоху (А.Кадырбаев), политические процессы в Синьцзяне в 1940-е годы и роль Советского Союза в создании Восточно-Туркестанской Республики (В.Бармин, В.Бойко), сотрудничество России с Cиньцзяном через Алтайскую республику (А.Бондаренко). Доклады сотрудников Института Дальнего Востока (Москва) были посвящены энергетическим ресурсам Синьцзяна (А.Островский) и проекту экономического пояса вдоль Шелкового пути (Е.Баженова).

Дискуссии на конференциях были очень интересными и плодотворными. Обмен мнениями между уйгуроведами разных стран будет, вне всякого сомнения, способствовать развитию этой отрасли востоковедения. Очень хочется надеяться, что одна из международных конференций по уйгуроведению в будущем будет проведена в Казахстане, учитывая роль нашей страны в развитии этой отрасли науки и наличию самой крупной уйгурской общины за пределами Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В целом, как, по Вашему мнению, в каком состоянии находится так называемый «уйгурский вопрос» на данном этапе? Вы уже на протяжении долгого времени занимаетесь этими вопросами, и какие Вы можете выделить этапы или периоды развития «уйгурского вопроса» в Китае?

Уйгуроведческие конференции в США и Европе созываются для обсуждения самого широкого круга вопросов истории и культуры уйгуров, основная часть которых живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. «Уйгурский вопрос» не является главной тематикой этих научных форумов. Но прежде чем обратиться к обсуждению «уйгурского вопроса», давайте уточним, что мы под ним понимаем. «Уйгурский вопрос» или «уйгурская проблема» – на самом деле это общее понятие, объединяющее ряд вопросов, связанных со сложными взаимоотношениями уйгурского этноса с китайским государством, в составе которого он развивается в последние столетия. Это – этнический сепаратизм уйгуров, различные формы сопротивления уйгуров китайскому правлению, тактика выживания как самостоятельного этноса в доминирующей китайской среде. Сразу хочу сказать, что уйгурский вопрос не сводится только к этническому сепаратизму и сецессии, то есть стремлению создать независимое от Китая государство. Однако если абстрагируемся от социальных составляющих «уйгурской проблемы» и будем говорить только о ее политическом проявлении, то есть об уйгурском сепаратизме, то нужно отметить, что другой стороной «медали» является реализация права на самоопределение народа. В этом отношении «уйгурская проблема» является порождением современной эпохи национализма, господства национальной идеи, когда всеохватывающей и движущей идеей современных обществ является идея нации. В какой бы форме эта идея ни существовала – этнической, гражданской или официальной (государственной).

Интересно, что формирование уйгурской национальной идеи, то есть, идеи о существовании единой уйгурской нации (миллет), берет начало в Российской империи на рубеже ХХ в. Тогда национальный дискурс проник в Русскую Центральную Азию, в том число в среду семиреченских таранчей. То, что формирование уйгурской идентичности формировалось в русском Семиречье является очень важным для понимания уйгурской идентичности вообще: в культурном и языковом отношении уйгуры осознавали себя частью Центральной Азии и тюркского мира, и, развиваясь в последние столетия в составе китайского государства, они так и не осознали себя частью «единой китайской нации» (кит. чжунхуа миньцзу). «Двойственная» сущность этнической идентичности уйгуров – культурная близость к тюркским народам российской/советской Центральной Азии и развитие в условиях господства китайской культуры, стала названием одной из уйгуроведческих конференций, организованной в Лондонском университете в 2006 г.: она так и называлась «Уйгуры между Китаем и Центральной Азией».

Что касается основных этапов и периодов развития «уйгурской проблемы», сразу хочу обратить внимание, что любая попытка выделять периоды в историческом прошлом носит условный характер. Тем не менее, попытаюсь выделить разные периоды в сложных взаимоотношениях уйгуров с китайскими властями. К первому периоду я отношу достаточно большой отрезок времени, когда Восточный Туркестан входил в состав маньчжурской империи Цин, то есть период со времени подчинения Джунгарии и Кашгарии Цинской империи в 1759 г. до Синьхайской революции 1911 г., свергнувшей Маньчжурскую империю Цин и провозгласившую Китай республикой. Имперский (цинский) период не был единообразным. С точки зрения политического развития он включает нескольких неоднозначных этапов, а именно: 1) время вхождения Восточного Туркестана в состав Цинской империи в качестве завоеванной территории, на которой наряду с цинскими имперскими структурами сохранялись традиционные местные институты власти, прежде всего, институт местных правителей бегов (1759-1864 гг.); 2) короткий период в конце XIX века (1864-1876 гг.), когда на территории Восточного Туркестана в результате свержения цинской власти были созданы самостоятельные мусульманские государства – Кашгарский эмират (государство Якуб-бека) на юге, Дунганское ханство в Джунгарии (поглощенного государством Якуб-бека) и Таранчинский султанат в Илийском крае, завоеванный в 1871 г. Российской империей; 3) период с 1884 г., когда после реставрация цинской власти Синьцзян получил статус провинций Китая, до Синьхайской революции 1911 года.

Я объединил эти три неоднозначных времени в один период, чтобы показать имперский характер того времени, когда восстания и войны уйгуров и других народов с цинским господством еще не приобрели национального характера. В то время люди еще не мыслили себя в национальных категориях: более важным была для них религиозная принадлежность. Хотя этническая идентичность существовала, но этносы еще не осознавали себя нациями. В настоящее время существует нарратив о национально-освободительной борьбе местных народов Центральной Азии против Цинской и Российской империй, однако многочисленные выступления и восстания тогда не носили еще национального характера, хотя имели этническую окрашенность.

«Уйгурская проблема» в ее современном виде возникает только в ХХ в. с началом национального строительства в Китае. Кстати говоря, в Синьцзяне была внедрена советская модель национальной политики. Это произошло в 1930-х годах, когда советское влияние здесь достигло такого уровня, что некоторые западные наблюдатели называли Синьцзян «полуколонией» Советского Союза. Именно в 1930-1940-х годах Синьцзян стал объектом «большой игры» мировых держав, под влиянием и при участии которых были созданы Восточно-туркестанские республики на юге провинции в 1932-1933 гг. и в трех северо-западных округах (Или, Алтае и Тарбагатае) в 1944-1949 гг. Особенностью этнического сепаратизма того времени было то, что уйгуры принимали участие в борьбе с китайским правлением вместе с другими народами. Иными словами, тогда уйгурский сепаратизм был частью восточно-туркестанского сепаратизма.

Наконец, в период Китайской Народной Республики (с 1949 г. по настоящее время) сепаратизм в Синьцзяне приобрел чистое уйгурское «лицо». Благодаря древней политике «разделяй и властвуй», китайским коммунистам удалось расколоть союз уйгуров с местными народами. Достаточно привести в пример отношения уйгуров с китайскими мусульманами (дунганами). В цинский и республиканский периоды уйгуры неоднократно объединялись с дунганами в борьбе против цинских и китайских властей, однако китайским коммунистам удалось добиться лояльности дунган благодаря диверсифицированной политики в отношении двух мусульманских народов. Например, жесткие меры контроля религиозной практики в Синьцзяне применяются исключительно к уйгурам, в то время, как дунганам предоставляется большая свобода. Кстати, известный американский ученый Дру Глэдни иллюстрирует такое различие в отношении к уйгурам и дунганам пожизненным заключением в тюрьму уйгурского ученого Ильхама Тохти за критику экономической политики китайских властей в Синьцзяне, в то время, в аналогичной ситуации критика властей дунганским автором не вызвала жестких мер.

Развитие этноса может вписаться в любое политическое пространство, если будут учтены его культурная специфика и интересы. В КНР, к сожалению, уйгуры оказались за пределами бурного экономического развития страны. «Благами» индустриального развития Синьцзяна, которые зачастую преподносятся как заслуга китайского государства, неоцененная неблагодарными уйгурами, пользуются в основном ханьское население района. Тем самым, «уйгурская проблема» в Китае сейчас – это социальный конфликт, вызванный исключением уйгуров из процесса экономического развития, ставших, по определению Гарднера Бовингтона, «посторонними на своей земле» (strangers on their own lands). Все остальные факторы, усугубляющие «уйгурскую проблему», по-моему, являются второстепенными.

Недавно вышла новая книга известного казахстанского синолога К.Л. Сыроежкина. В ней автором анализируются проблемные вопросы, с которыми сталкивается Китай, осваивая так называемую «мятежную провинцию» – Синьцзян. Автор приводит ряд причин, из-за которых в Синьцзяне происходит эскалация конфликта, который, по мнению К.Л. Сыроежкина, перешел с уровня уйгурское население против официальных властей на уровень уйгуры автономного района против ханьского населения. Как на Ваш взгляд, развивается ситуации в Синьцзяне в последние годы?

С интересом прочитал книгу К.Л.Сыроежкина «Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана». В ней очень много интересного материала и анализа, хотя немало и того, что уже неоднократно им публиковалось в более ранних своих работах. Я бы хотел остановиться на общей позиции К.Л. Сыроежкина в отношении «уйгурского вопроса», которая определяет весь ход его рассуждений и логику изложения фактов в этой книге. Эта позиция очень близка к интерпретации китайскими властями исторического прошлого и современного положения уйгуров Китая. Возможно, такая близость к китайскому правительственному взгляду на положение в районе объясняется исключительной зависимостью автора от китайских публикаций и источников. Конечно, знание китайского языка и доступ к китайским материалам улучшает качество любого китаеведческого исследования, но некритическое отношение к китайским источникам и незнание местных источников приводит к односторонним толкованиям.

Как историку, прежде всего, мне бросается в глаза несостоятельность исторических построений, на которых строится анализ конфликта в Синьцзяне. Говоря об активизации этнического конфликта в районе, К.Л. Сыроежкин видит первую и чуть ли не главную причину его в «мифе об автохтонности уйгуров в пределах современного Синьцзяна» и утверждении о господстве уйгуров в Западном крае, как он вслед за китайскими авторами называет Синьцзян, и существовании здесь в прошлом уйгурских государств.

Позиция К.Л. Сыроежкина относительно родины уйгуров заключается в том, что уйгуры не являются коренными жителями Синьцзяна. Такое заключение автора совпадает с позицией официальной китайской историографии, которая рассматривает современных уйгуров как пришельцев на территории Синьцзяна. Как известно, китайские историки и политики отождествляют современный уйгурский народ с древними кочевыми уйгурами, создавшими известный Уйгурский каганат в VIII-IX вв. во Внутренней Азии с центром в современной Монголии, и рассматривают перекочевку уйгуров в 840 г., после падения их государства, в восточные оазисы Восточного Туркестана (Синьцзяна) как точку отчета для появления уйгуров на этой территории. Поскольку следы ханьской культуры обнаруживаются здесь в более раннее время, делается вывод о том, что ханьцы заселили Синьцзян намного раньше уйгуров. Отсюда следует вывод о том, что уйгуры являются такими же пришельцами в Синьцзяне, как и ханьцы, которые появились здесь намного раньше уйгуров. Соответственно, уйгуры не имеют никакого права на те земли, на которых они живут.

К.Л. Сыроежкин приходит примерно к такому же мнению в вопросе об автохтонности уйгуров Синьцзяна, только в результате иных рассуждений. Следуя линейной интерпретации истории, используемой китайцами, он ссылается на те же отношения между древними и современными уйгурами, но в отличие от китайских авторов, отрицает связь между ними, но напрашивающийся при этом вывод «если современные уйгуры не являются потомками пришлых уйгуров, значит, они являются потомками автохотонного населения района» успешно преодолевается рассуждениями о том, что древним автохтонным населением «Сиюя» являлись индоиранцы, но не уйгуры.

Лишая целый народ, насчитывающий более 10 миллионов человек, права на автохтонность на своей земле, К.Л. Сыроежкин, почему-то не задается вопросом «если они не автохтоны, то откуда они пришли?». В мире очень мало народов, которые тысячелетиями жили на одной и той же территории, не смешиваясь ни с кем. Вся история Центральной Азии – это история миграций и смешений разных народов. Восточный Туркестан также не исключение. Более того, учеными доказано, что в древности и средневековье Восточный Туркестан и Средняя Азия составляли единую этно-культурную зону, на территории которой происходили одни и те же процессы, а современные границы созданы только в период существования российской и цинской империй. При этом в древности все население Центральной Азии было индоиранским, но это не мешает утверждать об автохтонности всех современных тюркских наций в пределах своих нынешних территорий. Если следовать научной логике, то современные уйгуры как этнос сформировались на территории Восточного Туркестана на основе смешения древнего индоиранского субстрата и тюркского компонента. При этом и те, и другие субстратные группы не были однородными. Тюркский компонент в основном был представлен древними уйгурами и карлуками, в то время как индоиранскую основу составляли тохары и хотано-саки. Такова, в самых общих чертах, схема происхождения современных уйгуров.

Даже не вдаваясь в другие противоречивые рассуждения К.Л. Сыроежкина об истории уйгуров и их исторической родине, становится очевидным, что тезис автора о том, что автохтонность уйгуров Восточного Туркестана – миф, является не научным, а политическим построением. Как политический нарратив, он лежит в одной плоскости с уйгурским националистическим нарративом, также не имеющим ничего общего с наукой.

Другие причины эскалации этнического конфликта в Синьцзяне, приводимые К.Л. Сыроежкиным, кажутся более приемлемыми, хотя и небесспорными.

Что касается наблюдения К.Л. Сыроежкина о том, что конфликт в Синьцзяне перешел с уровня противостояния уйгурского населения официальным властям на уровень противостояния против ханьского населения района, то это совершенно естественный и вполне предсказуемый результат массового переселения ханьского населения территории СУАР. Если в 1949 г. ханьцы составляли 6% населения провинции, то в 2013 г. – уже 38%. С дальнейшим увеличением ханьского населения района и с ростом ханьского национализма вероятность кровавых межэтнических конфликтов в районе усиливается. Очевидно, что китайские власти будут использовать ханьское население и ханьский национализм в борьбе с любой формой сопротивления уйгуров и других этнических меньшинств.

Нельзя не признать тот факт, что в Синьцзяне наблюдается радикализация позиций определенных групп, которые в стремлении противодействовать политике центральных властей все чаще прибегают к тактике террора. Как на Ваш взгляд, с чем это связано? И в целом, как Вы оцениваете перспективы «уйгурской проблемы»?

Прежде чем говорить о радикализации позиций отдельных групп уйгурского населения в противостоянии политике китайских властей и переходе к тактике террора, хотел бы обратить внимание на то, что не существует единой общепринятой дефиниции «терроризма». Один из исследователей терроризма А. Шмидт насчитал около 250 определений этого термина. Тем не менее, большинство аналитиков и исследователей опираются на «рабочую» дефиницию терроризма, принятую Специальным Комитетом по мерам искоренения международного терроризма» (1996 г.). Это определение не является совершенным и подвергается критике некоторыми международными организациями. У китайских властей существует свое определение терроризма, сформулированное в специальной резолюции ВСНП, принятой в октябре 2011 г. Согласно этому определению, любое насилие, угрожающее общественной безопасности, относится к акту террора. Однако, если исходить из другого определения, гласящего, что террористический акт – это акт насилия против гражданского населения, имеющий политические цели, то акты насилия, направленные против представителей власти или их сторонников, перестают быть актом террора, а могут рассматриваться как форма вооруженного сопротивления властям.

Например, в Синьцзяне есть случаи убийства уйгурских имамов, скомпрометировавших себя в глазах населения прокитайской позицией. Этот пример показывает, насколько несовершенной может быть методика исследования терроризма, если она построена не на научных, а политически окрашенных определениях. В декабре 2015 г. высший законодательный орган КНР принял новый анти-террористический закон, в котором дается настолько широкое определение терроризма, что есть очень большая вероятность его применения для борьбы с инакомыслием и религиозными меньшинствами. Согласно закону, планируется создание единого центра борьбы с терроризмом, будут созданы анти-террористически силы, усилится контроль над телекоммуникациями и интернет провайдерами, полиции предоставляется право незамедлительного применения оружия, военные могут быть использованы для анти-террористических действий за границей.

Теперь о радикализации и росте террористических актов в Синьцзяне. Радикализации позиций уйгуров способствуют разные факторы, как внутреннего, так и внешнего характера. Однако во многом она вызывается политикой самого государства. Давайте посмотрим на то, как развивалась этническая политика Китая. Первое десятилетие КНР, в 1949-1957 гг., этническая политика характеризовалась плюрализмом, и китайское правительство старалось учесть интересы этнических меньшинств. Эта политика сменилась в 1957 г. на агрессивную политику ассимиляции в отношении неханьских народов, в результате чего отношение последних к ханьцам изрядно «подпортилось». После 1976 г., с приходом к власти Дэн Сяопина, перекосы в этнической политике времен «культурной революции» были пересмотрены в сторону большей либерализации, что отразилось на формулировках о правах национальных автономий в Конституции КНР от 1982 г. Согласно Конституции, права национальных меньшинств на автономию состояла из трех компонентов: политического права (глава администрации должен быть из числа главного этноса автономии), экономического права (управление местной экономикой и финансами), прав на применение языка, на образование и развитие культуры (право применения своего языка и сохранения обычаев и традиций). К сожалению, автономия этнических меньшинств в Китае существуют только на бумаге. Особенно это касается Синьцзян-Уйгурского автономного района, который поделен на большое количество автономий других этнических групп, живущих в районе, вплоть до автономии уезда. Расчленение Синьцзян-Уйгурского автономного района на множество более низкого уровня автономий имело целью противопоставить уйгурам другие этнические меньшинства района. В этом, надо признать, китайская политика достаточно преуспела.

Этническая политика Китая изменилась в 1990-х годах, особенно после распада Советского Союза, который очень сильно повлиял на самосознание уйгуров Синьцзяна. Противостояние уйгуров китайской политике привело к трагическому уйгуро-ханьскому столкновению в Урумчи в 2009 г. Одновременно в Синьцзяне фиксируется увеличение актов насилия, трактуемых как террористические акты. Исследователями установлено, что радикализация связана с недовольством в обществе, и чем выше уровень недовольства, тем выше возможность совершения террористических актов. Недовольство уйгурского общества китайским государством описано К.Л. Сыроежкиным, но это описание является неполным. Поэтому еще раз вернусь к тому, что не устраивает уйгуров в Китае:

- рост ханьского населения в районе, которое не только меняет культурное пространство, но и ограничивает пространство уйгуров;

- дискриминация уйгуров на трудовом рынке: предприятия берут на работу в основном ханьцев, причем не только из-за низкой квалификации уйгуров, но из-за националистических предпочтений,

- большое различие между уровнем жизни в городе и селе, которая приобретает национальный характер, учитывая, что ханьское население в основном городское, а уйгуры составляют в большинстве своем сельское население,

- ограничения религиозной практики (причем эти ограничения очень строго применяются именно в отношении уйгуров)

- ограничения в области культуры (ликвидация образования на уйгурском языке в высших учебных заведениях, введение так называемого двуязычного образования)

- экологические бедствия, вызываемые индустриализацией (недостаток воды)

- освобождение крупнейших государственных предприятий от уплаты налога местному правительству Синьцзяна, что означает выгодность их деятельности только для центра

- преобладание ханьцев в государственных структурах.

Кроме этого достаточно большого перечная недовольств уйгуров китайской политикой, радикализации в уйгурском обществе способствует политика насилия, которую ведет само государство в отношении уйгуров, то есть государственный террор. Жесткие меры, принимаемые правительством в отношении уйгуров, дают противоположные результаты. По сравнению с 1990-ми годами чрезвычайно усилилась религиозность уйгурского общества Синьцзяна. Очевидно, чем больше ограничивается религиозная деятельность, тем больше религия охватывает умы людей. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов влияние на уйгурское общество событий, происходящих на международной арене и в мусульманском мире, прежде всего в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Было бы интересно узнать Ваше мнение как специалиста по Китаю, о новых подходах во внешней политике Китая. Распространено мнение о том, что сегодняшние власти в Пекине уже существенно изменили принципы внешнеполитической стратегии КНР. Часть экспертов полагают, что это естественный процесс и Пекин меняется в соответствии с изменением своего статуса как глобальной державы. Другие специалисты склонны полагать, что пришедшие к власти новые лидеры придерживаются реформаторских идей и это отражается как во внутренней, так и во внешней политике Китая. С чем связаны такие трансформации, по Вашему мнению?

Внешняя политика в значительной степени отражает внутреннее состояние государства. У Китая есть не только внутренние проблемы, о которых мы говорил выше, но и огромные успехи в экономическом развитии. Страна, впервые накормившая свой народ только в 1980-х годах, за сравнительно короткое время превратилась в ведущую экономику мира. Такое изменение статуса Китая в мировой экономике не могло не отразиться на его роли в системе международных отношений. Китай когда-то довольствовался положением лидера «третьего мира», а теперь он приобрел статус глобальной державы. Все это не могло не привести к формированию «новой» внешней политики Китая. О новой внешней политики Китая с трибуны ООН летом 2015 г. заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, обратив внимание, что она отражает «политику крупного государства с китайской спецификой». Си Цзиньпин призвал руководителей всех стран перейти к международным отношениям «нового типа», основанных на сотрудничестве и взаимной выгоде.

«Новая» внешняя политика Китая связана не только с приходом нового руководства в стране, но и с появлением новых очагов международной напряженности, и с такими событиями, как украинский кризис, аннексия Крыма, гражданская война в Украине, обострение отношений между Россией и Западом, наконец, война на Ближнем Востоке с участием ИГИЛ (ДАИШ). Не случайно, поэтому Си Цзиньпин призвал к соблюдению принципа равенства и суверенитета в международных отношениях и в то же время обосновал многополярную структуру мирового порядка (в отличие от российского Президента В.В.Путина, ратовавшего за биполярность). Он также поддержал необходимость усиления роли ООН в обеспечение мира. За этими отнюдь неновыми идеями стоит стремление Китая быть одним из ведущих акторов международных отношений.

Некоторые аналитики считают, что ценности, проповедуемые коммунистическим Китаем, очень напоминают конфуцианское миропонимание. Иными словами, современный Китай является некоей неоконфуцианской страной, которая использует коммунистическую риторику, но под ней скрываются конфуцианские принципы. Думаю, примерно то же самое можно сказать и в отношении внешней политики современного Китая. Анализ основных векторов внешней политики Китая может создать представление о ее эклектичности. Китай поддерживает взаимовыгодные отношения со всеми международными игроками. Уже то, что в отношении российско-американского противостояния Китай занял довольно гибкую позицию, говорит о том, что Поднебесная не идет на поводу меняющейся ситуации в международных отношениях, а сама старается задавать ему тон, с учетом своих интересов.

При анализе роли Китая в современной системе международных отношений мне вспоминается практика принятия решений в императорском Китае, когда император (сын Неба) наиболее сложные вопросы взаимоотношений с соседними странами и народами представлял на рассмотрение придворных советников, зачастую выражавших противоположные точки зрения относительно политики Китая. А затем принимал очень взвешенное решение, служившее интересам страны. С древнейших времен в арсенале Китая были самые разнообразные способы разрешения той или иной ситуации, однако очень часто свои главные приоритеты китайские правители связывали с долгосрочными интересами Поднебесной. Такую тактику Китай использует и поныне: в отличие от внутренней политики, во внешней политике он является сторонником политики «мягкой силы».

Говоря о политике «мягкой силы», я хотел бы сделать небольшое отступление, сославшись на один факт внешне мягкой, но по сути жесткой реакции китайских властей на деятельность западных ученых, занимающихся Синьцзяном. Я имею в виду реакцию китайских властей на издание в США в 2004 г. коллективной монографии «Синьцзян: мусульманское приграничье Китая» (редактор: Фредерик Старр). Эта книга была результатом исследовательского проекта, в котором участвовали ведущие американские синьцзяноведы (в авторском коллективе был также один израильтянин и один уйгурский мигрант из Синьцзяна). Несмотря на то, что позиция авторов книги об истории и современной ситуации в Синьцзяне была строго научной, и они старались не поддерживать ни китайскую, ни уйгурскую сторону при обсуждении той же «уйгурской проблемы», тем не менее, китайские власти восприняли публикацию очень враждебно, увидев в ней угрозу безопасности Китая. Однако удивляет реакция китайского правительства, которое очень мягко, без эмоций и без резких выпадов, «расправилось» с авторами книги: все ученые, участвовавшие в написании книги, были объявлены персонами нон-грата, и им был запрещен въезд в Китай. В условиях западной научной и университетской жизни эта мера оказалась суровым приговором для авторов коллективной монографии, так как западные страноведы должны не только знать языки изучаемых стран и народов, но и регулярно посещать их и обновлять свои знания. В результате, перед самыми известными американскими экспертами по Синьцзяню двери в Китай оказались закрытыми. В результате, по крайней мере, один из ученых потерял работу в университете, а некоторым пришлось менять специализацию…

Вернусь к вопросу о новых подходах во внешней политике Китая. Еще раз хочу отметить, что едва ли их можно рассматривать как реформы. Скорее всего, речь идет об изменениях, вызванных с превращением Китая в мировую державу, а также современными вызовами в системе международных отношений.

В продолжение темы об изменениях в политике Китая хотелось бы узнать Ваше мнение относительно открытия Китаем военно-морской базы в Джибути. Это первый военный объект КНР в Африке и в целом в мире. О чем это говорит? Не угрожает ли рост военной мощи и политического веса Пекина на мировой арене для стран Центральной Азии?

В 2015 г. Китай впервые открыл военно-морскую базу в далекой восточно-африканской стране – Джибути. Это событие может оцениваться двояко. С одной стороны, не только мировые державы, но и некоторые региональные державы, например, Индия и Пакистан, уже имели свои военные базы за пределами своих территорий (хотя и в очень ограниченном виде). В той же Джибути имеются японский, пакистанский, итальянский, французский и американский военные объекты. По объяснению китайской стороны, военно-морская база Китая в Джибути призвана обезопасить морскую коммуникацию в акватории Индийского океана, в которой орудуют морские пираты. В этом отношении, открытие китайской базы является не столь значительным событием.

С другой стороны, реальные интересы Китая, а не декларированные, в столь удаленной от него части Африки, настолько ограничены, что открытие китайской военной базы в Джибути можно рассматривать как один из признаков превращения Китая в великую морскую державу, принимающего меры для обеспечения своих интересов за рубежом не только мирными путями, но и с использованием вооруженной силы. Это становится особенно очевидным в контексте только что объявленных изменений в вооруженных силах Китая: Китай реформирует вооруженные силы с целью профессионализации по американскому образцу. Новые вооруженные силы Китая должны отвечать статусу мировой державы.

Рост военной мощи и политического веса Китая на мировой арене едва ли угрожает странам Центральной Азии. Вовлеченность могущественного Китая в «большую игру» в Центральной Азии, наоборот, способствует сохранению баланса между основными мировыми игроками. Угрозу для национальной безопасности стран Центральной Азии может создать обострение внутренних проблем Китая, включая проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений. Однако внутренняя стабильность Китая может быть обеспечена не подавлением недовольства этнических и религиозных меньшинств, а предоставлением им равных прав с ханьцами, выравниванием их социального положения с ханьцами, предоставления гарантированных Конституцией свобод и отказом от политики преследования инакомыслия в стране.

Спасибо большое!

Photo by Flickr, Matthew Winterburn, A Nice Pair